巻一 永禄十一年 (1568)

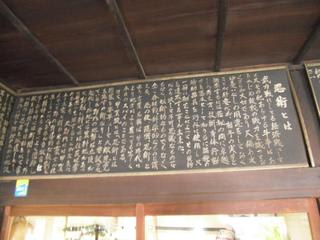

「信長公記」は太田牛一が慶長の頃(1600年頃)に著した織田信長の伝記であり、首巻および一巻から十五巻までの、計十六巻より構成されています。著者の太田牛一(1527~1610)は織田信長(1534~1582)の側近として仕えながら、書き上げたもので、歴史書としても信憑性が高いとされています。

この「信長公記」には永禄11年に信長が近江侵攻して以来、近江に関する記述が多く見られます。

このページでは「信長公記に見る近江の城郭」と題して、織田信長との関わりを含め近江の城を紹介します。

また、従来より織田信長に関する読み物などで近江が紹介される場合、ほとんどが信長から見た近江の武将、あるいは歴史であり、一方的な見方しかされておりません。

「近江人から見た信長公記の世界」として、浅井三代記や滋賀県の郡志等を参考に

一乗院殿、佐々木承禎・朝倉御憑み叶わざる事

先の将軍足利義輝殿の次弟で奈良興福寺一乗院門跡となっていた覚慶(後の足利義昭)は、興福寺を相続するかぎり危害は加えないとの三好修理太夫(三好長慶),松永久秀の甘言を信じ、しばらくは興福寺にいた。

ある時、覚慶は密かに南都を脱出し、①甲賀武士の和田伊賀守惟政を頼りにし、伊賀・甲賀を経て ②近江の矢島郷へ移った。

六角承禎義賢が頼りと、様々な意向を伝えたが、以前の恩を忘れてか、六角承禎は動こうとはせず、理由を付けて覚慶を江南から追い出しにかかった。覚慶は「頼りにしていた木の下に雨が漏る」を例えに、六角承禎に失望し、越前へ下った。

越前の朝倉は元々、それほどの家柄ではなかったが、義景の父孝景が将軍の御相伴衆に準ずるまでに取り立てられたのであったが、領国においては思うがままに振る舞うだけで、義昭の帰洛に助力をするとまでは言い出さなかった。

① 和田家は甲賀五十三家の中でも名門で、甲賀六家のひとつに数えられている。甲賀郡甲賀町和田にある和田城の近くには公方屋敷、公方屋敷支城等、足利義昭が居住していたとされる城がある

② 覚慶(足利義昭)が永禄8年から約1年間住んでいたとされる矢島御所が守山市矢島町にある。永禄9年覚慶は還俗し、名を義秋と改め、朝倉を頼って越前に移る。

信長御入洛十余日の内に、五畿内隣国仰せ付けられ、征夷将軍に備へらるゝの事

8月9日、①信長自ら近江佐和山城へ赴き 、足利義昭の使者に自分の使者を添えて、佐々木左京太夫承禎(六角承禎義賢)に、「足利義昭公上洛にあたり、人質を差し出して忠誠を尽くせば、京都所司代に任ずる」との申し入れをし、7日間佐和山城にて滞在したが、受け容れられず、京へ上がるにあたり江南での一戦を覚悟した。

9月7日、義昭公に「近江に出発しますが、平定したした後に、お迎えに上がります」と挨拶をし、尾張・美濃・伊勢・三河の4カ国の軍を引き連れ、その日のうちに平尾村(現岐阜県垂井町)に陣取った。

翌日、近江高宮に着陣。2日間逗留して人馬を休め、11日愛知川近辺に野営して、信長は馬で状況を見て廻り、12日には六角承禎父子三人が立て籠もる観音寺城,箕作城と対陣し、佐久間右衛門、木下藤吉郎、丹羽五郎左衛門、浅井新八に命じて、⑥申刻(午後3時~5時)より箕作城を攻めさせ、夜半に落城させた。

美濃の国を平定して間もない時期でもあり、美濃平定後織田方についた武将達は箕作城攻めには自分たちが先鋒にさせられるだろうと考えていたところ、信長は馬廻り衆(信長譜代の家臣)だけで箕作城を攻めたため、美濃三人衆の稲葉伊予守、氏家ト全、安藤伊賀守等は意外な思いをしたという。

箕作城を落とした信長は、その夜は箕作山に布陣し、⑦翌日六角承禎の居城・観音寺城を攻めようとしていたところ、六角承禎父子三人は既に逃亡しており、13日には観音寺城に入り、降参してきた六角氏の残党から人質を取り、所領を安堵することで、江南を平定した。14日には兼ねての約定通り、美濃・西庄立正寺の義昭公へ不破河内守を使者として使わせられた。

① 信長公記では、信長が佐和山城から六角承禎に使者を送ったとあるが、信長がわざわざ佐和山城まで出向いたのは浅井長政と対面し、近江攻めについての善後策を打ち合わせるという目的があった。

妹のお市を娘分とした後、浅井長政に嫁がして(永禄8年前後)から、初めて佐和山城で顔を合わせることになるが、この辺りの詳細が、「浅井三代記」の "信長卿江州佐和山ニ来タリ長政ト初メテ対面之事" の中に書かれているので紹介しておく。