平成28年1月30日(土) 新春夢談義

【会場】安土コミュニティセンター:滋賀県近江八幡市安土町下豊浦4660番地

【講演】「信長にとっての安土 そして安土城」

【講師】小和田哲男氏 (静岡大名誉教授) 公益財団法人日本城郭協会理事長

・無料 ・要予約 ・300人

主催:安土学区まちづくり協議会

戦国史研究の第一人者で日本城郭協会理事長でもある小和田哲男静岡大学名誉教授を講師に招いた「新春夢談義」が1月30日、安土コミュニティセンター(近江八幡市安土町下豊浦)で開かれた。

「安土遷都」あったかもしれない

全国に知られた安土城の歴史資産を有する地元の魅力を再発見し、まちづくりに活かそうと安土学区まちづくり協議会が催した。会場の大ホールには約二百五十人が訪れ、講演に耳を傾けた。

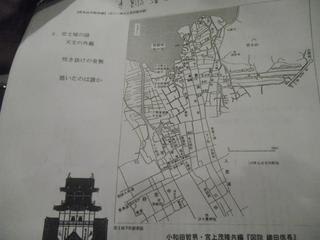

講演の中で小和田氏は、安土は、びわ湖の湖上交通の要所で、京都とは日帰り圏の距離にあり、中京と京阪の両経済圏の中心に位置していたこと、また、信長にとっての勢力関係からもバランスの採れた地理関係だったことが、信長が安土に城を築く要因であったと説き、築城の際に運び込まれた「蛇石」と呼ばれる巨石を山頂へ運搬中、百五十人の人足が亡くなる大惨事があったことをルイス・フロイス(織田信長と親交のあった宣教師)が、手記で記述していることを紹介した。

城下に家臣を集められたのは、安土城からであることや安土城が焼失した火種は、城下からの飛び火との説があるが、発掘調査で山頂の天主より下の建物や施設は燃えていないことがわかっており、火災の原因はそれではなく、信長の次男、織田信雄(のぶかつ)が火をつけたらしいとルイスの手記に記述があることから「信雄放火説」も考えられるとの見解を示した。

また、伝二の丸は本丸ではなかったかや、伝本丸跡には、天皇の住まい「清涼殿」と同じ施設があったことから信長は、天皇を安土城に迎え、もしかすると「安土遷都」を考えていたのではないかと、最近の安土城を巡る研究の一端を紹介した。

武将のうち信長だけは、天主で生活していたが、そうなると信長は天皇を見下すところに住まいすることになる。明智光秀はそうした振る舞いを許せない、強い不満から信長の命を狙ったのかも知れないとの推論も示した。

最後に、安土はまさに戦国時代や信長を語る上で、象徴的なところであり、大切にしていただきたいと締めくくった。

参考資料:滋賀県城郭分布、講演会当日レジュメ、滋賀報知新聞

本日も訪問、ありがとうございました!!。感謝!!

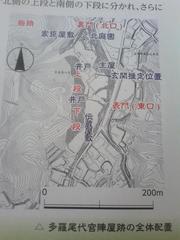

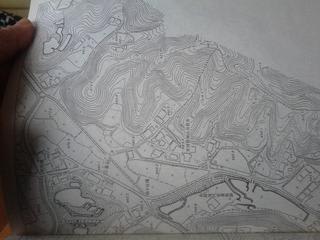

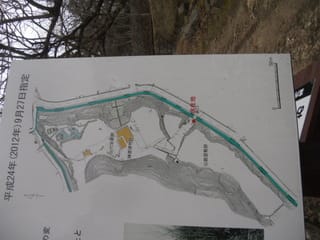

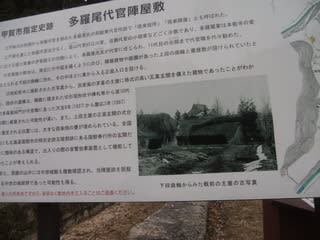

甲賀(こうか)市の西南端・旧信楽町内の南端の山間を多羅尾地区。 南側は三重県上野市と同県阿山郡島ヶ原村に、西側は京都府相楽郡山城町に接する山また山に囲まれた山村の集落である。

甲賀(こうか)市の西南端・旧信楽町内の南端の山間を多羅尾地区。 南側は三重県上野市と同県阿山郡島ヶ原村に、西側は京都府相楽郡山城町に接する山また山に囲まれた山村の集落である。