県道沿いの案内板

県道沿いの案内板

この林道を進む

この林道を進む

お城のデータ

別 称:小川鶴見城

所在地:甲賀市信楽町小川(旧:甲賀郡信楽町小川) map: http://yahoo.jp/ba8ETw

区 分:山城

標 高:470m 比高差:120m

現 状:山林・公園

遺 構:曲郭・土塁・堀切・石垣・説明板

築城期:室町期・・嘉吉三年(1305)

改築期:織豊期(天正年間)

築城者:鶴見伊予守定則(道宗)

改築者:多羅尾光俊

廃 城:文禄四年(1595)

駐車城:主郭すぐ5分

目標地:林道の入口は県道138号線天満宮の鳥居のやや北東側に小川城の道標が出いる。

訪問日:2012.8.31・2016.2.8

お城の概要

車で林道を進み5分程度登りますが、(対向車のないこと祈りながら)。山頂の主郭のすぐ下まで林道があり、普通車クラスなら車で登ることができる。林道の入口は県道138号線天満宮の鳥居のやや北東側に小川城の道標が出ており、これにしたがって林道を進めばよい。

小川城は小川集落の南東にある標高470.4mの通称城山山頂に築かれている。

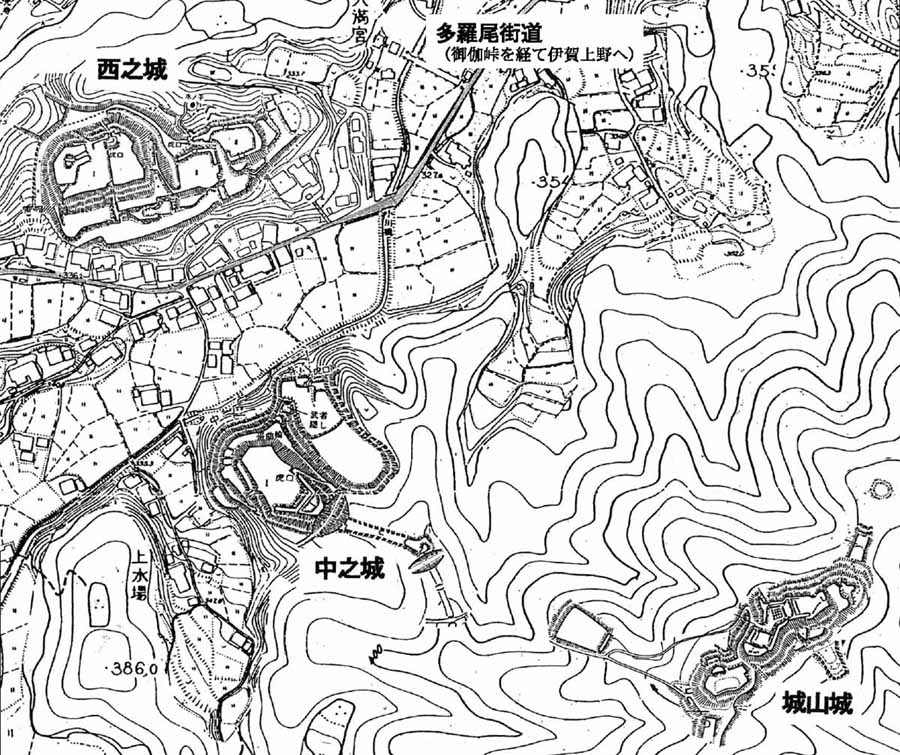

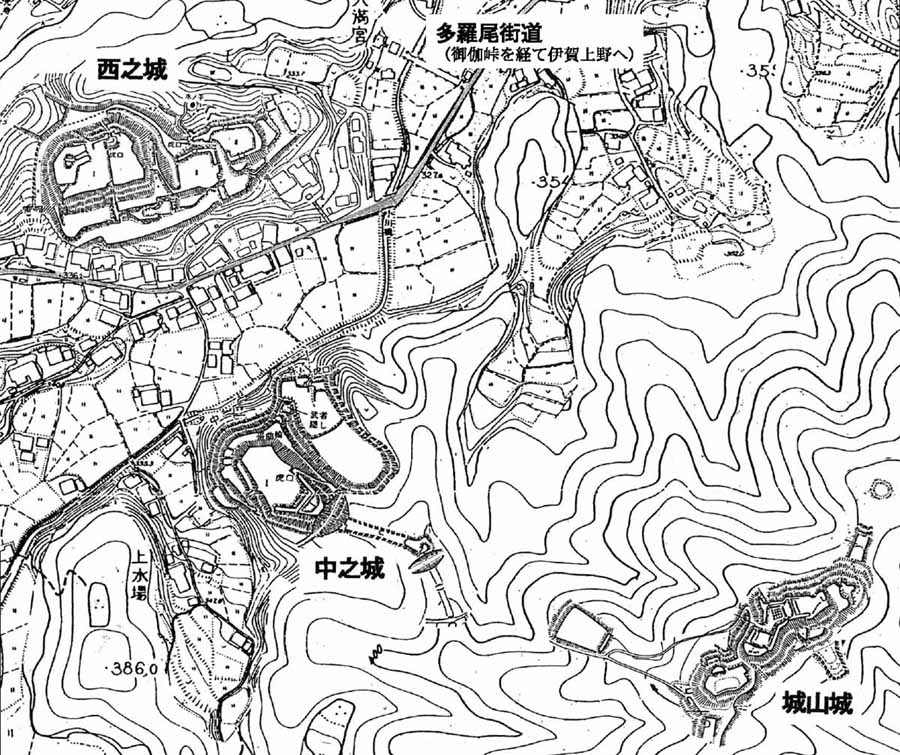

主郭は南西から北東方向に伸びた山頂部に築かれており、南西端に櫓台を設けた土塁で囲まれた曲輪で、北西側に虎口があり力石がある。土塁が屈折した形状で草で覆われ確認できないが、礎石が残されているという。北東側は土塁で区画された削平、小段と続き、南西側は堀切で区画され東屋の建つ曲輪がある。南へ続く尾根は堀切で遮断され、北西の中之城に続く尾根にも一郭あり、尾根は土塁と堀切で遮断されている。

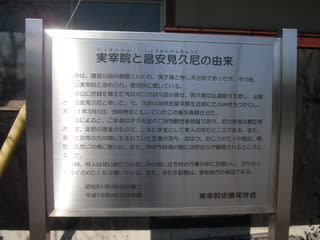

大光寺には近衛家基とその子経平そして多羅尾氏の祖となった高山太郎師俊の墓があり、多羅尾氏の墓所もある。

城址は整備され、思った以上の規模と遺構に満足。主郭は土塁が巡り、遠くから主郭を見ると半地下状に見えて印象的です。また、僅かですが土塁の内側に石垣も見ることができます。さらに、南側の谷を挟んだピークに出丸と思われる箇所も認められます。城址よりは信楽中心部が見渡せ、眺望がとてもいいです。

中の城へも案内が!。案内板には中の城と小川城の間は1.5Km(中の城と県道までは500m)と表記ありますが、ここもそんなに長い距離とは思えません。途中には小郭が二箇所、堀切が数箇所認められ、本城と支城の間の連絡道が完存してる支城と本城との繋ぎ道。

歴 史

小川城は嘉吉三年(1305)に鶴見伊予守長実によって、あるいは、富永俊盛によって築城されたと伝えられる。

しかし、山頂城址からの出土品などによって、正安二年(1300)に鶴見伊予守定則(道宗)の築いたとするのが 定説となっている。

永享元年(1487)、鶴見氏を逐った多羅尾氏の拠るところとなり、天正年間、多羅尾光俊が 改築したものがいまに残る城址という。

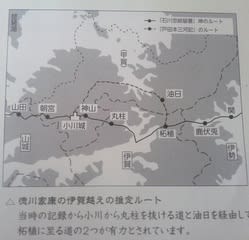

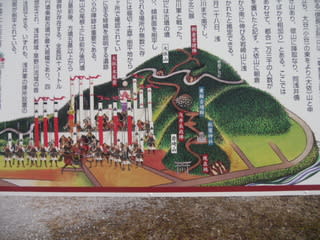

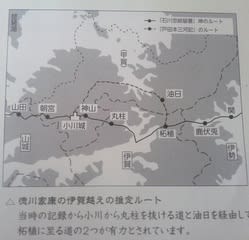

天正十年(1582)、本能寺の変に際して甲賀から伊賀を通って三河へ逃げ帰った徳川家康が、甲賀で一夜を 明かしたもは本城であったとも伝えられている。

信長死後、豊臣政権に生き残った多羅尾氏であったが、 文禄四年(1595)、豊臣秀次の罪に連坐した多羅尾氏は没落、 小川城も廃城となった。

城址を歩くと土塁、堀切、虎口などがよく保存・整備され、石垣もわずかだが残っている。 城址からの展望は抜群で、登山の疲れを一気に吹き飛ばしてくれる風景が広がる。

・小川城主郭からの素晴らしい展望

永禄11年(1568)、織田信長からの近江路案内役の依頼を断った佐々木氏は、信長に居城・支城をことごとく攻略されてしまう。そして天正9年(1581)、信長は安土城に4万6千の大軍を集め、全滅作戦「天正伊賀の乱」を決行したのである。こうして近江の雄、佐々木氏の時代は去っていったのだが、この時、甲賀忍者集団が積極的に佐々木氏を支援しなかったのが大きな敗因でもあった。

実はこの裏では、徳川家康が動いていた。家康は早くから忍者の実力に目を付け、永禄元年(1558)には甲賀・伊賀の忍者を合わせて270名雇い入れていたという。信長の佐々木氏攻めに甲賀忍者が動かなかったのは、佐々木氏に加担しないことを条件に、家康が甲賀攻めを回避したからだといわれている。

もともと甲賀忍者の生き方は、決して攻撃的なものではない。あくまでも自分たちの生活を守るために武力を行使してきた。

今までは近江の一大勢力であった佐々木氏と手を結び、協力することが必要であると判断してきたが、佐々木氏の衰退を見た忍者たちは、信長寄りの姿勢を固めていったといえる。信長の力の前に甲賀忍者は屈したが、信長には内心は反発していたようだ。その実力・手腕を認めながらも、強引なやり方には反感を持っていたし、また信長も甲賀忍者には警戒の目を向けていた。

「天正伊賀の乱」からわずか8ヶ月後の天正10年(1582)、本能寺の変が起こる。信長の家臣・明智光秀が、京都四条の本能寺において、信長の不意を襲って自害に追い込んだのである。この時、信長の招きで都見物に来ていた家康は旅先でこの大事件を聞き、一刻も早く本拠三河に帰ろうとしたが光秀勢に帰路を阻まれ窮地に追い込まれていた。

しかし甲賀忍者の好意的な援護により、宇治田原から信楽へ入り、甲賀53家の1人・多羅尾家で一泊した。その先は、服部半蔵ら伊賀忍者等に護られ、伊賀から加太(かぶと)越えし伊勢の白子浜に着き、そこから海路で三河まで逃れることができた。この「伊賀越え」の功績により、多羅尾氏は後に代官に取り立てられ、伊賀忍者たちも尾張の鳴海に呼ばれ、伊賀二百人組が組織された。

このように先の見通しを早くから察知して、天下の成り行きを十分把握していたのが忍者の活躍の特徴である。信長・秀吉・家康、この3人の実力者の内、時の流れの一歩先を見越して、最後に天下を取るのは三河の家康であろうと見通していたかのように思われる。また戦国大名の中では、家康が一番見事に忍者を活用していたといえよう。

甲賀の忍者たちが江戸に移り住むようになるのは寛永11年(1634)で、伊賀忍者たちの江戸移住よりおよそ50年程後になってからのことである。というのも、甲賀忍者は合議制の伝統が続いていたこともあって、先祖代々の土地を離れて江戸に移住することに反対するものも多かったためである。しかし将軍の度々の勧めを断り続けるわけにもいかず、ようやく大原氏以下数人の者が江戸移住を決意したことで、甲賀百人組もようやく江戸に舞台を移すことになった。

参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、甲賀市史(甲賀の城)、淡海の城、

本日も訪問、ありがとうございました!!。感謝!!

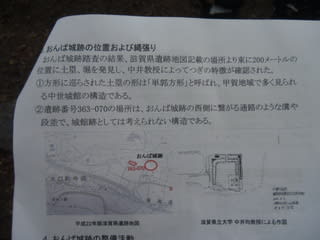

中世城館 おばん城址(今郷城)

中世城館 おばん城址(今郷城) 甲賀郡今郷村地券総絵図(明治12年)今在家村と小里村が合併して今郷村に

甲賀郡今郷村地券総絵図(明治12年)今在家村と小里村が合併して今郷村に

現地解説の安土城考古博物館の細川学芸課長

現地解説の安土城考古博物館の細川学芸課長

鉄塔のヘンスの中にも土塁

鉄塔のヘンスの中にも土塁 未整備の空堀

未整備の空堀

滋賀県が「石田三成の魅力を発信したい」と立ち上げたインターネットの特設サイト(大津市・県庁)

滋賀県が「石田三成の魅力を発信したい」と立ち上げたインターネットの特設サイト(大津市・県庁)

切り通し

切り通し

切通から主郭

切通から主郭 長浜側

長浜側

山東側

山東側 伊吹山

伊吹山

登り口に戻ります

登り口に戻ります

旧トンネル

旧トンネル 登り口前のスペース

登り口前のスペース

八幡神社の鳥居

八幡神社の鳥居 駐車スペ

駐車スペ

祖師堂

祖師堂 本堂は近年建て替えられたが、それ以前の本堂と庫裏は三成の佐和山御殿を移築したものとされていた。

本堂は近年建て替えられたが、それ以前の本堂と庫裏は三成の佐和山御殿を移築したものとされていた。

ポール先端の発煙筒から煙を出して実施したのろしの実験。今年はのろしを合図に半鐘をつき、届く範囲を確かめる(昨年2月1日、木津川市鹿背山・鹿背山城跡)

ポール先端の発煙筒から煙を出して実施したのろしの実験。今年はのろしを合図に半鐘をつき、届く範囲を確かめる(昨年2月1日、木津川市鹿背山・鹿背山城跡) 大日池(湧水池)

大日池(湧水池)

法音寺:滋賀県長浜市尊野町149

法音寺:滋賀県長浜市尊野町149

室町時代の庭園

室町時代の庭園

開基昌庵見久庵主顕著碑

開基昌庵見久庵主顕著碑

姉川の向こうに横山城

姉川の向こうに横山城

狼煙穴か?

狼煙穴か?

目標地:浅井文化スポーツ公園

目標地:浅井文化スポーツ公園 鳥居横に駐車場

鳥居横に駐車場

山門

山門

政家の対面の場となった「清故庵」は、城の東、丘陵先端部にある清光寺の位置と伝えられている。

政家の対面の場となった「清故庵」は、城の東、丘陵先端部にある清光寺の位置と伝えられている。

大光寺へ下りた。

大光寺へ下りた。

「伊賀越え」で徳川家康が妙福寺に泊まっていたことを示す記述を見つけた相良さんと関連資料(甲賀市信楽町小川出)

「伊賀越え」で徳川家康が妙福寺に泊まっていたことを示す記述を見つけた相良さんと関連資料(甲賀市信楽町小川出)

この林道を進む

この林道を進む

清光寺の背後の丘陵上が城跡で、(案内板ある)石段左手の坂道を上り突き当たりから山に入る。

清光寺の背後の丘陵上が城跡で、(案内板ある)石段左手の坂道を上り突き当たりから山に入る。

小川城・・・遠景

小川城・・・遠景 中ノ城

中ノ城

県道沿いの駐車場・・・西ノ城の案内板がある

県道沿いの駐車場・・・西ノ城の案内板がある 正面が登城道(清光寺駐車場)

正面が登城道(清光寺駐車場)

尚、2013年の山火事で本堂は全焼してしまいました。

尚、2013年の山火事で本堂は全焼してしまいました。 山頂駐車場

山頂駐車場