地形模型で大津京つくった遺跡群見て 地元グループ設置

地域住民が山ノ神遺跡に設置した大津京周辺の遺跡群の地形模型(大津市一里山3丁目)

地域住民が山ノ神遺跡に設置した大津京周辺の遺跡群の地形模型(大津市一里山3丁目)

7世紀の工房跡とされる山ノ神遺跡(大津市一里山3丁目)に、地元の瀬田東文化振興会のメンバーが、大津京ゆかりの生産遺跡群を紹介する地形模型を設置した。メンバーらは「この地域に名だたる遺跡があることを知るきっかけになれば」と話している。

■スイッチ押すと点灯、日英語の音声案内も予定

大津市一里山と瀬田南大萱町、草津市野路町には、大津京を製鉄や製陶で支えた瀬田丘陵生産遺跡群が広がる。同振興会は、山ノ神遺跡から出土した建物の屋根に取り付ける飾り「鴟尾(しび)」のレプリカなどを再現してきた。さらに大津京と遺跡群を一覧できるものを作ろうと企画し、市の補助金を活用して5月から制作を進めてきた。

地形模型の縮尺は7500分の1。縦2・1メートル、横1・8メートルで、現在の地図をもとに切断した発泡スチロールを重ねて標高差を表現した。県南部の遺跡を一覧できるほか「東山道」「源内道」などの古道も記した。

地域住民から寄贈されたソーラーパネルやバッテリーも生かし、スイッチを押すと、史跡の場所にランプが点灯する。今後は、日本語と英語の音声案内も設ける予定という。

地形模型はいつでも見ることができ、制作リーダーの吉居紀生さん(76)は「この地形模型を見て、遺跡を実際にたどってみたいと思ってもらえれば」と話していた。

【 京都新聞 2016年12月03日 23時00分 】

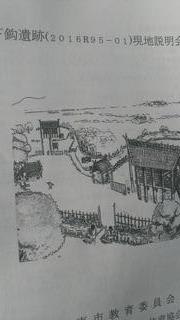

(写真上)下鈎遺跡から見つかった弥生時代後期の溝(栗東市下鈎)。(同下)朱色に塗られた木製高杯の一部

(写真上)下鈎遺跡から見つかった弥生時代後期の溝(栗東市下鈎)。(同下)朱色に塗られた木製高杯の一部

標高:572m。林道から鉄塔管理道を上り

標高:572m。林道から鉄塔管理道を上り

10北側遺構

10北側遺構

男鬼城(遠景)

男鬼城(遠景)

城郭研究家:長谷川博美氏(元滋賀県中世城郭分布調査 現地調査員)の踏査図

城郭研究家:長谷川博美氏(元滋賀県中世城郭分布調査 現地調査員)の踏査図