水源の里連絡協議会会長 ○ 「限界集落」 住民の力で再生可能か

「上流は下流を思い下流は上流に感謝する、の 理念に基づき流域連携を」住民の半数以上、過 疎と高齢化で集落の維持が困難な限界集落を 抱える自治体が集まり、昨年11月末に東京で結 成された「全国水源の里連絡協議会」。京都府綾部市の住民組織・ 水源の里連絡協議会の酒井聖義会長(80)は住民を代表して宣言し た。

○ ○ ○

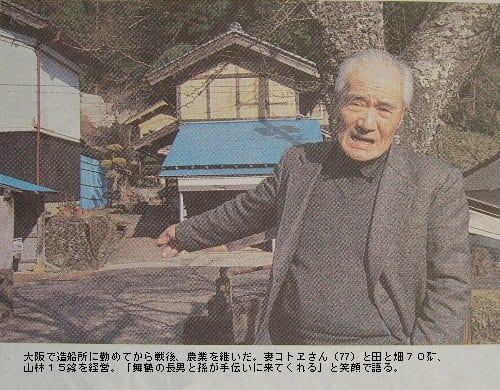

自ら暮らす同市老冨地区の大唐内は府北部を流れる由良川水系・ 上林川の最上流部。谷沿いに水田が点在しヒノキやトチの混合林が がる典型的な過疎集落だ。住民は19世帯、30人と、この40年間に 三分の一に現象した。隣接する市芽野は6世帯12人の住民がすべ て65歳以上。「冠婚葬祭や祭りができんようになってます。全国各 地の水源地区の集落の明日の姿や」。全国協会長に選ばれた四方 八洲男市町とともに集落再生を行政や政治家に訴えてきた。老冨の 自治会長だった一昨年春、住民代表として「水源の里を考える会」に 参加、「高齢者が元気になれるには」との発想から提言を上げた。そ れが形になったのが「水源の里条例」である。昨年4月に執行され、 全国初の限界集落条例として大きな反響を呼んだ。市外から25㌔ 以上離れた戸数20世帯以下の5集落を指定。住宅改修や空き家の 活用による定住の促進、農林業体験を通じた都市との交流、特産物 の開発・販売を掲げた。一方で「生活基盤の整備こそ定住の必須条 件」と、水洗化や通信網整備を盛り込ませた。ただし5年の期限も付 いた。「今は住民も元気だが、結果を出さなければ、集落は消えてし まう。スピ-ド感が必要だ」と、危機感をバネに、成果を期す。地元の 老冨では、6年ぶりに婦人部が復活、特産品として、モチ米にトチの 実を交ぜたトチもちづくりに取り組んだ。秋には自らトチの実を拾い集 める。独特の風味が当たり、昨年は30臼を作って完売の人気ぶりだ。 3月には30年後を見据え、大手陶器メ-カ-の環境基金の支援を 得て苗木20本を植える。「生まれ育った村が消えても仕方ないとあ きらめていた住民も、何とかしたいと思い始めた」と変化を喜ぶ。

○ ○ ○

上流からの発信に下流の住民も反応し始めている。京阪神地区の 大学生がトチの皮むきを手伝ったり、シカの進入防止柵づくりにボラ ンテァが協力するようになった。流域との交流が動き出したのだ。 「収入ではなく、地元が元気になることが大きい」と語る。「5年間で Uタ-ン、Iタ-ンがしやすい山村づくりを進めたい」。具体的な目標 を据えたことが住民の結束を引き出してるようだ。「集落の一人一人 が見違えるように元気づいた」と手応えを感じている。市内の「NPO 里山ねつと・あやべ」も住民の動きをサポ-ト。住民が住まなくなっ た空き家を登録、インタ-ネットを通じて移住希望者らに紹介してい る。同市加治屋町小畑地区の住民は、合理化で農協の購買部が 撤退した後、高齢者らのために生活物資や産地直売品を扱う、住民 出資による共同店舗を経営するなど、今や綾部は限界集落再生の モデルになっている。国土交通省によると、全国で2641の限界集 落(道内は208集落)は10年以内に消滅する可能性があるとされる。 全国協議会が発足したことで「森林の管理など緑の公共事業に新し い国の支援を求めたい。それに充てるために環境税や水源税があっ ていい」と酒井さんは話す。本家・水源の里からの発言は説得力が ある。

あとがき 綾部は、集落再生を実践する酒井さんだけでなく、田舎暮 らしの勧め「半農反X」を提唱する作家塩見直紀氏ら地方活性化の達 人が元気だ。限界集落というと、お荷物と受け取られがちだが、環境 に恵まれた「水源の里」と位置づけた着眼は卓見。感謝をどう表すか。 下流が問われる番だ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます