記録的な猛暑と台風の影響で遠出する機会がなく、外出先といえば図書館くらいだった8月。

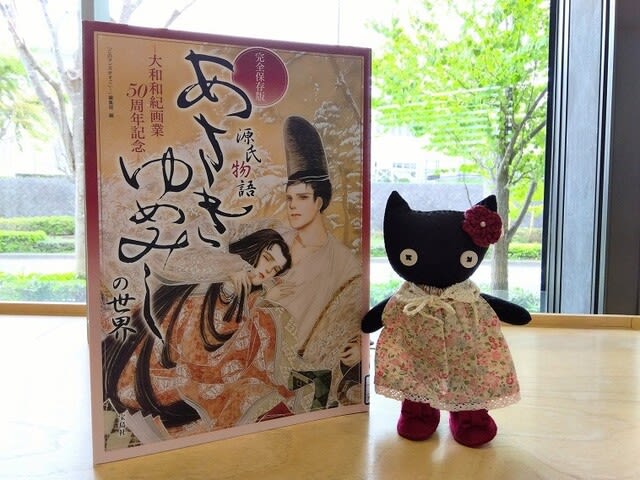

『光る君へ』『源氏物語』の関連本に囲まれて、マイブームはまだまだ続きそうです。

図書館に隣接する公園で

『牛車で行こう 』

』

貴族や皇族など身分の高い人が乗る牛車

そんな牛車にも、上は高級外車から下は一般的な国産車クラスまで、格があります。

平安時代が舞台のドラマに牛車がお目見えしないのは、ストーリーにさほど関係ないのに、

一瞬しか映らない場面で、豪華絢爛な牛車を用意するのが困難だからではと推察します。

上座と下座があり、反りの合わない人と乗り合わせると気詰まりなど、今も昔も。。

牛車のスピードや牛の種類にまで一家言ある清少納言のエピソードなど、興味深い一冊です

さて、ガラスが大好きな私のコレクションですが、形あるもの いつかは姿を消します。

自分の記憶と記録として載せましたので、よろしければご覧くださいませ。

磁器に見えるかも知れませんが、半透明な乳白色で「ミルクガラス」といいます。

普通のガラスより強度があり、質感は「ヤマザキ春のパンまつり」のイメージです

1950年代のアメリカ製で、ハンドペイントの薔薇と、鍵の形のスイッチが気に入っています

隣のマリア像は「東京カテドラル聖マリア大聖堂」(文京区)のショップで求めました。

こちらは陶器ですが、雰囲気が似ているので並べています

見上げれば、遠くフランスからお船に揺られてやって来たランプシェード

窓の真ん中に吊るしてあるのは、友人の手作りサンキャッチャー

大きく写しますと、こんな感じ。

風が吹くとキラキラと揺れます。

ピアノの上のランプは古い物なのですが、いつどこで求めたのか失念

アンティークとはいえ、私でも手の届く品ばかりですが、ふと目を遣ったときに、

好きな物、心が豊かになる物がある暮らしも良いのではないかと、そんなふうに思っています。

ご覧くださいまして、ありがとうございました。

いつぞやご紹介した、1950年代のキャンドルスタンド に、

お手数をおかけしますが、クリックをお願いいたします。

に勤めていた私は、コロナ禍において STAY HOME を忠実に守りつつ、

に勤めていた私は、コロナ禍において STAY HOME を忠実に守りつつ、

で 、春バラの見納めとなった地域も多いことでしょう。

で 、春バラの見納めとなった地域も多いことでしょう。