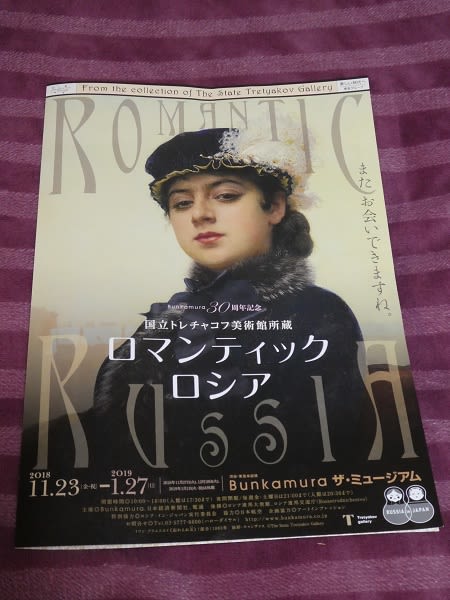

富士美術館の展覧会の売りはアイヴァゾフスキーの大作《第九の怒涛》でしたが、文化村の今回の展覧会で売りというのは特にないので、日本人に人気のある《忘れえぬ女(ひと)》が今回も「またお会いできますね」と宣伝に使われていました。

《忘れえぬ女(ひと)》はすでに複数回日本で展覧会にきていて、私にも思い出があります。2、30年前の展覧会のとき、高知の友人がなんとしてもこのポスターが欲しいので一番大きいのを買って、送ってほしいというのです。それで特大のポスターを買いましたが、折り目がつかないようにどうやったら送れるのか分からず、結局高知まで持っていったことがありました。

そのときは、何がそんなにいいのかしら?と思っていたのですが、今回の「ロマンティック・ロシア」展のHPにイベントでトレチャコフ美術館のキュレーターのガリーナ・チュラクさんが記念講演会で話された要旨の紹介がのっていました。http://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/18_russia/topics/lecture1.html

その《忘れえぬ女(ひと)》の部分を引用させてもらいますね。

イワン・クラムスコイ《忘れえぬ女(ひと)》1883年

「では、本展で一番人気の高い女性像《忘れえぬ女(ひと)》で、作者のクラムスコイは何を描こうとしたのでしょう?

まず、モデルは誰か? ということですよね。そのナゾの解明には100年以上に渡って、様々な人が挑戦してきました。トルストイの小説の主人公アンナ・カレーニナという人もいれば、アレクサンドル・ブロークの詩に登場する“見知らぬ女”ではないかと考える人もいますが、未だにこのナゾは解けていません。

見下すような眼でこちらを見つめるこの美しい女性は、幌を上げた馬車に乗っています。当時、サンクトペテルブルクでは、女性が屋根のかからない馬車に1人で乗り、ネフスキー大通りを行くなんて、とてもお行儀の悪いことでした。彼女が誰なのかはわかりませんが、少なくとも、社会で当たり前とされていることを受け入れず、自分の行動、その眼差しや挑発的な態度によって、自由に生きていくことを表明している女性であるということは確かでしょう。」

解説を読むと読まないでは、この絵を見る目がまるでちがいました。そして、高知の友人も自由に生きてゆくことを表明しているこの貴婦人にひかれ、家にポスターをはることでしんどい日常への小さな挑戦をしたのかもしれないと考えるようになりました。彼女は子供たちが独立したあと、新たなパートナーと結婚し、今いきいきと暮らしています。