「ホテル・ルワンダ」に続く、ルワンダでのジェノサイド事件を取り上げた作品がまたひとつ作り上げられた。それが『ルワンダの涙』である。

映画の構想が生まれるまで この映画の製作者でもあり、共同執筆者でもあるデヴィッド・ベルトンは自分自身のルワンダでの体験から、この映画の原案を思いついたという。BBCの夜のニュース番組の報道記者であったベルトンが、取材でルワンダに行き、実際目にしたツチ族とフツ族が血で血を洗う抗争の様子を目の当りにしてきた。その紛争から逃れるために、ベルトンと取材一行は、ヴェジェコ・キュリック神父というボスニア人の神父に短期間、雇われる事になったそうだ。ヴェジェコ・キュリック神父は、取材チームに対しても疑惑の目を向け始めた極端な敵対民族一掃政策を取る政府側の過激民兵から彼らを守るために、幾度と無く身を挺して抗議に立ち上がってくれた 例えば、取材チームの

例えば、取材チームの が道路封鎖で停止を命じられ、銃を構えた酔っ払い民兵に取り囲まれた時も、キュリック神父は銃口の前に立ちはだかり取材チームの命を救ってくれたのである。キュリック神父の存在はどんな緊迫したときでも、その雰囲気を和らげてくれるものがあったという。当時のルワンダは、普通の社会の常識や人間性がまったく通用しない社会だった。いたるところで、命の危険が広がり、命は紙切れよりも価値のないものだった

が道路封鎖で停止を命じられ、銃を構えた酔っ払い民兵に取り囲まれた時も、キュリック神父は銃口の前に立ちはだかり取材チームの命を救ってくれたのである。キュリック神父の存在はどんな緊迫したときでも、その雰囲気を和らげてくれるものがあったという。当時のルワンダは、普通の社会の常識や人間性がまったく通用しない社会だった。いたるところで、命の危険が広がり、命は紙切れよりも価値のないものだった 道路封鎖で停止命令が出たとき、我々全員がもうこれまでだと観念した。そこへキュリック神父がかけつけ、我々を解放してくれたと

道路封鎖で停止命令が出たとき、我々全員がもうこれまでだと観念した。そこへキュリック神父がかけつけ、我々を解放してくれたと ベルトンは恐怖体験を語る。

ベルトンは恐怖体験を語る。

その後も、キュリック神父は虐殺事件の起こるルワンダに留まる。神父と過ごした最後の 危険を覚悟で、多くのツチ族を自分のトラックの床に隠して、国外に逃がしたことを告白。自分の命を捨て去る覚悟の行動、そして神父の崇高さに、我々はただただ

危険を覚悟で、多くのツチ族を自分のトラックの床に隠して、国外に逃がしたことを告白。自分の命を捨て去る覚悟の行動、そして神父の崇高さに、我々はただただ を下げる事しかできなかったとベルトン。

を下げる事しかできなかったとベルトン。

何年後か後に、キュリック神父がキガリで何者かに殺害されたことを知った。そしてそれまでおぞましい想い出 と心の中に閉じ込めていたことを、ルワンダで共に行動したトム・カーターとその頃の思い出を語ったという。目撃した事件のことを語り合いながら

と心の中に閉じ込めていたことを、ルワンダで共に行動したトム・カーターとその頃の思い出を語ったという。目撃した事件のことを語り合いながら

結局なすべきこともせず、1994年ルワンダを後にした、それ以来ルワンダの人々を見捨てたという罪の意識にさいなまれていた

結局なすべきこともせず、1994年ルワンダを後にした、それ以来ルワンダの人々を見捨てたという罪の意識にさいなまれていた

ベルトンはドキュンメンタリー作家リチャード・アルウィンと1994年のこの事件を映画化しょうとしたのは、救うべき人々を見捨て、事件から目をそらして逃げたということ感覚だったからと話す。ジャーナリストとしての失敗 と痛感しているのだ。

と痛感しているのだ。

そんなベルトンのさまざまな思いが映画化に繋がった。1994年のルワンダ。生きるための選択がそこにはなかった。

100日で100万人が殺害されたルワンダの恐そるべき事件

アフリカの多くの地域と同様、ルワンダも長年の植民地支配に苦しみ

ルワンダ内のツチ族とフツ族の分裂を招いたの西側諸国であり、更に西側諸国が極端な部族差別政策を取るフツ族支援をしたことが紛争の原因。これは明らかである

ルワンダ内のツチ族とフツ族の分裂を招いたの西側諸国であり、更に西側諸国が極端な部族差別政策を取るフツ族支援をしたことが紛争の原因。これは明らかである そしてルワンダの指導者がツチ族を減らす政策を取り、両部族の不穏な動きを観察していた国連も、各地で起こる殺害事件を知りながら、阻止に立ち上がらなかった

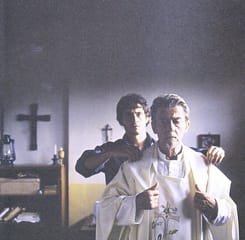

そしてルワンダの指導者がツチ族を減らす政策を取り、両部族の不穏な動きを観察していた国連も、各地で起こる殺害事件を知りながら、阻止に立ち上がらなかった さて「ルワンダの涙」で描かれていることは、実際に首都キガリにある、公立技術専門学校(ETO)を運営する英国カトリック教会のクリストファー神父(ジョン・ハート)とそこに赴任した青年海外協力隊の英語教師ジョー・コナー(ヒュー・ダンシー)。フツ族によるツチ族虐殺事件に遭遇した二人は、人生最大の大きな選択と決断を迫られる

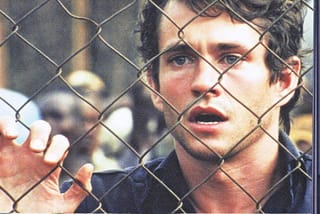

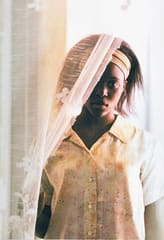

さて「ルワンダの涙」で描かれていることは、実際に首都キガリにある、公立技術専門学校(ETO)を運営する英国カトリック教会のクリストファー神父(ジョン・ハート)とそこに赴任した青年海外協力隊の英語教師ジョー・コナー(ヒュー・ダンシー)。フツ族によるツチ族虐殺事件に遭遇した二人は、人生最大の大きな選択と決断を迫られる この地に残るのか、それとも去るのか。実際に公立技術専門学校(ETO)であった事件で、ベルトンが出会ったキュリック神父やNGOのスタッフ、そして当時のルワンダで目撃したことである。この学校にも両族の対立のため、国連から平和維持軍が派遣され、チャールズ・デロン大尉(ドミニク・ホロウィツ)率いるベルギー軍が駐留しているが・・・・・。決して安全ではない。この地に希望と冒険でやって来たジョーは、持ち前の正義感と人懐こさで生徒たちを惹きつけていた。生徒たちのなかで、特に成績優秀で、運動能力も長けているツチ族の14歳の少女マリー(クレア=ホープ・アシティ)を特に目をかけていた。

この地に残るのか、それとも去るのか。実際に公立技術専門学校(ETO)であった事件で、ベルトンが出会ったキュリック神父やNGOのスタッフ、そして当時のルワンダで目撃したことである。この学校にも両族の対立のため、国連から平和維持軍が派遣され、チャールズ・デロン大尉(ドミニク・ホロウィツ)率いるベルギー軍が駐留しているが・・・・・。決して安全ではない。この地に希望と冒険でやって来たジョーは、持ち前の正義感と人懐こさで生徒たちを惹きつけていた。生徒たちのなかで、特に成績優秀で、運動能力も長けているツチ族の14歳の少女マリー(クレア=ホープ・アシティ)を特に目をかけていた。

4日間のストーリー、生きるための選択がそこにはなかった。

1994年4月5日 ジョーはフツ族青年、フランソワと でキガリの市場へ。過激派民兵「ミリシア」に止められるも、フランソワがフツ族という事で、その場を逃れる。その横ではツチ族の夫婦が

でキガリの市場へ。過激派民兵「ミリシア」に止められるも、フランソワがフツ族という事で、その場を逃れる。その横ではツチ族の夫婦が から降ろされ、手荒に扱われる様子を見てしまう

から降ろされ、手荒に扱われる様子を見てしまう

クリストファー神父は生徒の母で臨月に近いエッダとともに、修道院を訪問。そこで見たのは、男たちの一群がツチ族がいるかどうか?

クリストファー神父は生徒の母で臨月に近いエッダとともに、修道院を訪問。そこで見たのは、男たちの一群がツチ族がいるかどうか? を一軒づつ訪問しているのに気づく。一方ジョーは顔見知りのBBC

を一軒づつ訪問しているのに気づく。一方ジョーは顔見知りのBBC の取材クルー、レイチェル(ニコラ・ウォーカー)とマークに会い、ツチ族の集会にフツ族の暴徒が乱入

の取材クルー、レイチェル(ニコラ・ウォーカー)とマークに会い、ツチ族の集会にフツ族の暴徒が乱入 ツチ族の人々をナタで殺害するというところを見たと聞く

ツチ族の人々をナタで殺害するというところを見たと聞く

4月6日 フツ族の議員シボマナがクリストファー神父を訪問。どうも国連駐留軍の数が気になる様子。一方、トラックで走っていたマリーに近所の子どもたちは“イニイェン・ジ”と言って石を投げる ジョーはマリーに“イニイェン・ジ”の意味を聞く。何とそれはフツ族がツチ族を呼ぶ言葉で“イニイェン・ジ”は“ゴキブリ”

ジョーはマリーに“イニイェン・ジ”の意味を聞く。何とそれはフツ族がツチ族を呼ぶ言葉で“イニイェン・ジ”は“ゴキブリ” マリーは悲しそうに答えた。その夜、ベルギー国連兵士と楽しくサッカーの試合を観ていたジョー、突然大きな爆音

マリーは悲しそうに答えた。その夜、ベルギー国連兵士と楽しくサッカーの試合を観ていたジョー、突然大きな爆音 に穏やかな空気は消されてしまう。ハビャリマナ大統領の

に穏やかな空気は消されてしまう。ハビャリマナ大統領の が墜落したらしい。ひょっとしてクーデター

が墜落したらしい。ひょっとしてクーデター

緊張が高まる

緊張が高まる 学校の正門にはツチ族の人々が非難

学校の正門にはツチ族の人々が非難 集まってきた

集まってきた クリストファー神父はチャールズ・デロン大尉に校内に入れるように伝える。ジョーはツチ族夫婦に話を聞こうと、フランソワに通訳を頼むも・・・・。フランソワを恐れるツチ族夫婦

クリストファー神父はチャールズ・デロン大尉に校内に入れるように伝える。ジョーはツチ族夫婦に話を聞こうと、フランソワに通訳を頼むも・・・・。フランソワを恐れるツチ族夫婦 ジョーはフランソワに理由を聞くが、「貴方は分かっていない」と言い、彼は学校を去った

ジョーはフランソワに理由を聞くが、「貴方は分かっていない」と言い、彼は学校を去った

4月7日 夜明けになると、ツチ族の難民は増え、白人の居住者も非難してきた。ジョーはマリーが心配になり、トラックで彼女の へ。キガリの町には人の姿はなく、あちらこちらで銃声の音

へ。キガリの町には人の姿はなく、あちらこちらで銃声の音 民兵に止められたが、何とか解放される。取り押さえられたツチ族の人々の姿も目撃

民兵に止められたが、何とか解放される。取り押さえられたツチ族の人々の姿も目撃 震えながら、学校に戻るジョーだった。マリーは父と非難していた。神父はチャールズ・デロン大尉に国連兵士の補強を頼むが、軍事強化のためにいるのではないと反論される

震えながら、学校に戻るジョーだった。マリーは父と非難していた。神父はチャールズ・デロン大尉に国連兵士の補強を頼むが、軍事強化のためにいるのではないと反論される 避難民の一人、元大臣ングリン・ジラが慌ててやってきた。フツ族がツチ族の一掃を計画していると・・・・。外では民兵がツチ族の惨殺をしているという信じられない話だ。そのことに怯えるマリーに「一緒にいるから」と約束する

避難民の一人、元大臣ングリン・ジラが慌ててやってきた。フツ族がツチ族の一掃を計画していると・・・・。外では民兵がツチ族の惨殺をしているという信じられない話だ。そのことに怯えるマリーに「一緒にいるから」と約束する シボバナが再び忠告にやって来る。ベルギー国連兵士が10人行方不明だと伝える。神父は大尉に確認、彼はそのことを認めた。そして大統領暗殺も。学校は民兵「インテラハムウェイ」に包囲されていた。フツ族ラジオ局はツチ族を侮辱する言葉を流している

シボバナが再び忠告にやって来る。ベルギー国連兵士が10人行方不明だと伝える。神父は大尉に確認、彼はそのことを認めた。そして大統領暗殺も。学校は民兵「インテラハムウェイ」に包囲されていた。フツ族ラジオ局はツチ族を侮辱する言葉を流している メディアを利用して、今のルワンダの状況を知らせようとBBCの取材クルー、レイチェルとマークを連れてこようと協力を頼むが、大尉に断られる。それでもジョーはトラックに乗り、2人を探しに行く

メディアを利用して、今のルワンダの状況を知らせようとBBCの取材クルー、レイチェルとマークを連れてこようと協力を頼むが、大尉に断られる。それでもジョーはトラックに乗り、2人を探しに行く 帰る途中、3人は民兵に引きずり降ろされ、銃を突きつけられる

帰る途中、3人は民兵に引きずり降ろされ、銃を突きつけられる ナタでツチ族を殺害する光景に凍りつくジョー

ナタでツチ族を殺害する光景に凍りつくジョー しかし3人は解放

しかし3人は解放 民兵のなかにフランソワがいたのだ。だが彼は血のついたナタを持っていた

民兵のなかにフランソワがいたのだ。だが彼は血のついたナタを持っていた 命からがら逃れた3人は道路わきに積み重ねられた遺体の模様を

命からがら逃れた3人は道路わきに積み重ねられた遺体の模様を に収めた。レイチェルは大尉に国連が何故?このような蛮行を止めることをしないのかと抗議

に収めた。レイチェルは大尉に国連が何故?このような蛮行を止めることをしないのかと抗議 命令に従うだけ、安保理に連絡しろ

命令に従うだけ、安保理に連絡しろ 彼にはどうすることも出来ないのだ

彼にはどうすることも出来ないのだ ベルギー兵士の死も理解できない神父、国連軍も撤退するのか?と聞くも、大尉は今しばらくは留まることと国連命令だけを伝えるのだった。モラルの葛藤に苦しむジョー

ベルギー兵士の死も理解できない神父、国連軍も撤退するのか?と聞くも、大尉は今しばらくは留まることと国連命令だけを伝えるのだった。モラルの葛藤に苦しむジョー そんな彼にボスニアでの取材を話すレイチェル。そんななか、エッダが出産

そんな彼にボスニアでの取材を話すレイチェル。そんななか、エッダが出産 神父のおかげで、男の子を生む。「クリストファー」と名づける。

神父のおかげで、男の子を生む。「クリストファー」と名づける。

4月8日 包囲された学校は、食料も水も少なくなり、切迫し始める 神父はエッダの赤ん坊が具合が悪いのを見かねて、町の薬局へ。顔見知りの店主は、赤ん坊はフツかツチかを確認する。神父はフツだと偽る。そこにも死体が

神父はエッダの赤ん坊が具合が悪いのを見かねて、町の薬局へ。顔見知りの店主は、赤ん坊はフツかツチかを確認する。神父はフツだと偽る。そこにも死体が 転がっている。。。民兵に止められるも、その場を上手く逃げ切る。修道院に立ち寄って見たものは、陵辱されて殺された尼僧の姿

転がっている。。。民兵に止められるも、その場を上手く逃げ切る。修道院に立ち寄って見たものは、陵辱されて殺された尼僧の姿 ショックの神父は何とか学校に辿り着く。その矢先大尉から、「路上の死体が野犬に食われているので、衛生上のことを考えて、野犬を殺していいか?」と尋ねられ、神父は

ショックの神父は何とか学校に辿り着く。その矢先大尉から、「路上の死体が野犬に食われているので、衛生上のことを考えて、野犬を殺していいか?」と尋ねられ、神父は

激怒

激怒 犬があんたに向かって発砲したか

犬があんたに向かって発砲したか あんたがたの軍規に従えば、犬が発砲して初めて犬に発砲出来るのではなかったかね?と精一杯の皮肉をこめて神父は言った。

あんたがたの軍規に従えば、犬が発砲して初めて犬に発砲出来るのではなかったかね?と精一杯の皮肉をこめて神父は言った。

フランス軍の一連隊を乗せたトラックがやって来た!彼らはフランス人だけの救助に来たという。それを聞いた大尉は怒りを震わせ せめて白人全員の救出するように交渉。レイチェルとマークは乗り込む。ジョーは悩んだ末、クリストファー神父と一緒に残り、トラックを見送る

せめて白人全員の救出するように交渉。レイチェルとマークは乗り込む。ジョーは悩んだ末、クリストファー神父と一緒に残り、トラックを見送る この騒然とした騒ぎの中、エッダの姿が見えないことに気づくジョー

この騒然とした騒ぎの中、エッダの姿が見えないことに気づくジョー 実は一部の避難者が裏口から脱出

実は一部の避難者が裏口から脱出 その中にエッダと赤ん坊の姿を見つける。待ち伏せしていた民兵は避難民をナタで殺害!!!エッダと赤ん坊も殺害されてしまう

その中にエッダと赤ん坊の姿を見つける。待ち伏せしていた民兵は避難民をナタで殺害!!!エッダと赤ん坊も殺害されてしまう その光景にジョーは呆然と見つめるしかなかった。ついにベルギー軍は撤退命令が出たと大尉より神父に告げられる

その光景にジョーは呆然と見つめるしかなかった。ついにベルギー軍は撤退命令が出たと大尉より神父に告げられる ジョーはルワンダを彼らが見捨てることを知り、怒り狂う

ジョーはルワンダを彼らが見捨てることを知り、怒り狂う なんら打つ手のなくなったクリストファー神父とジョーは大きな選択と決断に迫られることになった・・・・・

なんら打つ手のなくなったクリストファー神父とジョーは大きな選択と決断に迫られることになった・・・・・

ベルトンが見たルワンダは映画の中で、再現された。これが事実なんて、思いたくないけど・・・・・現実がまさに映画のなかで起こっているんだと、痛感した。転がる多くの死体、民兵たちの残虐さがフィクションとはいえ、生々しい。そして危険を承知で留まった神父の覚悟はどんなものだったのか 人のために死を覚悟するなんて容易じゃない

人のために死を覚悟するなんて容易じゃない

監督:マイケル・ケイト=ジョーンズ

監督:マイケル・ケイト=ジョーンズ

「ボーイズ・ライフ」93年、「氷の微笑2」06年、89年「スキャンダル」で監督デビューを果す。

ジョン・ハート(クリストファー神父) 1940年イギリス生まれ、「ハリー・ポッターと賢者の石」01年、「Vフォー・ヴェンデッタ」06年などに出演。他にも多くの作品に出ている。

ヒュー・ダンシー(ジョー・コナー) 1975年イングランド生まれ、「氷の微笑2」06年、「キング・アーサー」05年などに出演

クレア=ホープ・アシティ(マリー)1987年イギリス生まれ、この映画がデビュー作となる。デビューにして、大役を射止める 最新作は「トゥモロー・ワールド」06年である。

最新作は「トゥモロー・ワールド」06年である。

ルワンダの涙 公式サイト この記憶は絶対消せない。

この記憶は絶対消せない。

ルワンダ共和国 ポール・カガメ大統領

セバスチャン(ギオルギ・バブルアニ)は屋根修理の仕事で得るわずかな収入で家族と共に暮らす、グルジアから移民した22歳の若者。ある日、仕事先の家主ジャン=フランソワ(フィリップパッソン)の元に、友人が金の無心にやって来るが・・・。ジャン=フランソワ自身も金は無い。つまりセバスチャンに支払う修理代もままならないのだ。だがジャン=フランソワは大金を手にすることが出来る方法がある

セバスチャン(ギオルギ・バブルアニ)は屋根修理の仕事で得るわずかな収入で家族と共に暮らす、グルジアから移民した22歳の若者。ある日、仕事先の家主ジャン=フランソワ(フィリップパッソン)の元に、友人が金の無心にやって来るが・・・。ジャン=フランソワ自身も金は無い。つまりセバスチャンに支払う修理代もままならないのだ。だがジャン=フランソワは大金を手にすることが出来る方法がある と友人や妻クリスティーヌ(オルガ・ルグラン)に漏らしている。その知らせが

と友人や妻クリスティーヌ(オルガ・ルグラン)に漏らしている。その知らせが で送られてくるので、待っていると・・・・。そしてその待ち望んでいた、方法の知らせの

で送られてくるので、待っていると・・・・。そしてその待ち望んでいた、方法の知らせの のチケットと《ウインザー》というホテルの領収書だけが入っていた。偶然耳にした儲け話が気になっていたセバスチャンは単身ウィンザーホテルを目指す。

のチケットと《ウインザー》というホテルの領収書だけが入っていた。偶然耳にした儲け話が気になっていたセバスチャンは単身ウィンザーホテルを目指す。 が鳴る~~!

が鳴る~~!

の点灯を合図に13人が一斉に引き金を引くという集団ロシアン・ルーレットが行われる場所だったのだ

の点灯を合図に13人が一斉に引き金を引くという集団ロシアン・ルーレットが行われる場所だったのだ そしてそのプレイヤーたちの生死に莫大な現金を賭けるギャンブラーの黒い欲望

そしてそのプレイヤーたちの生死に莫大な現金を賭けるギャンブラーの黒い欲望 ついに進行役の怒声とともに第1ラウンドが始まる

ついに進行役の怒声とともに第1ラウンドが始まる で弾すら込めることが出来ない

で弾すら込めることが出来ない

しかし“親の七光り”は通用するような状況ではなく・・・・。旧ソ連の小国出身の若者が異国の地で脚本を買い上げたところで、資金を提供する人もない。援助を求めて走りまわるも、色好い返事はもらえない。結局、自らの資金でロシアン・ルーレットシーンを撮影。その独創性に監督としての才能を確信した出資者の支援で、完成に至った

しかし“親の七光り”は通用するような状況ではなく・・・・。旧ソ連の小国出身の若者が異国の地で脚本を買い上げたところで、資金を提供する人もない。援助を求めて走りまわるも、色好い返事はもらえない。結局、自らの資金でロシアン・ルーレットシーンを撮影。その独創性に監督としての才能を確信した出資者の支援で、完成に至った

ゲラ・バブルアニ監督

ゲラ・バブルアニ監督 公式サイト

公式サイト