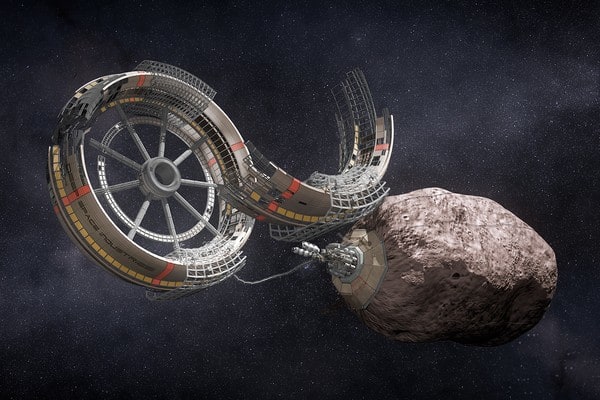

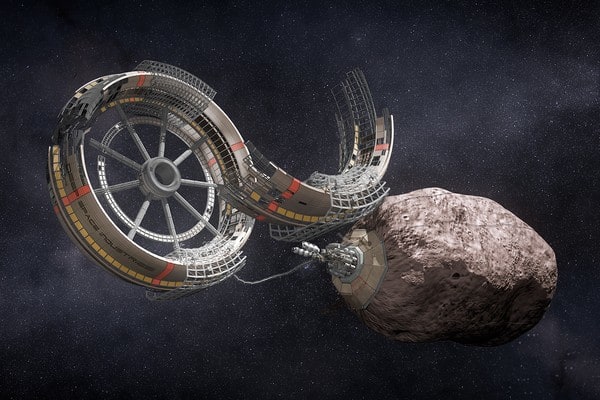

アメリカの新興企業“ディープ・スペース・インダストリーズ(DSi)”が、今後数十年間で数千個もの地球近傍惑星に探査機を送り、資源開発を行うプランを発表しました。

宇宙分野の新技術開発や商業用ロケットの発展と、巨額の利益を見込んでいるようです。

DSi社は、民間宇宙会社としては後発で、資金も十分ではありません。

でも、小惑星の鉱物採取を最初に実現し、将来的には大規模な採掘や製造事業につなげたいと野心満々なんですねー

2015年までに、大きさがノートパソコン程度の“キューブサット(小型人工衛星)”を開発し、小惑星で試掘を開始するとか…

そして、サンプルを地球に持ち帰る予定です。

地球近傍には約9000個の小惑星があり、それらは何種類かの資源を含んでいます。

その経済価値が、起業家に注目されたということです。

金やプラチナなどの貴金属も見つかっているのですが、採掘が実現した場合には、水やシリコン、ニッケル、鉄などが宇宙経済の中心になるんですねー

水から水素や酸素を抽出すれば、燃料や生命維持に利用でき、

シリコンはソーラー発電装置、広く存在するニッケルや鉄は、宇宙でのモノ作りの材料としての可能性があります。

しかも、700~800個の地球近傍小惑星は、到達や着陸が月よりも簡単なんですねー

DSi社の試掘用探査機は、“ファイヤーフライ”と名付けられ、

通信衛星や科学機器を打ち上げるロケットで運ばれるのですが、独自の推進装置も備えています。

そして、この後に大型の“ドラゴンフライ”も計画されています。

ただ、地球外で採掘した資源について権利を主張できるのか っという法的な問題は、まだ十分に検討されていません。

1967年に発行した国連の宇宙条約では、地球上の国家による他の天体の領有が明確に禁止されています。

でも、アメリカ政府は、この条約が民間企業や採掘権には当てはまらないと主張してきたんですねー

アメリカでは2001年に、NASAの探査機が小惑星エロスに接近したとき、エロスの所有権を裁判で主張した人物がいたのですが、「個人は小惑星を所有できない」という判決が下されています。

でも、採掘権についてはまだ判例がないんですねー

アポロ計画で地球に持ち帰った月の石は、アメリカ合衆国に帰属すると見なされています。

ロシア連邦宇宙局は、ミッションで採取した月のサンプルの一部を、販売したこともあるんですねー

このとき、金銭を伴う所有権移転の前例を作ったと指摘されています。

けっきょく、やった者勝ちなんですかねー

宇宙分野の新技術開発や商業用ロケットの発展と、巨額の利益を見込んでいるようです。

DSi社は、民間宇宙会社としては後発で、資金も十分ではありません。

でも、小惑星の鉱物採取を最初に実現し、将来的には大規模な採掘や製造事業につなげたいと野心満々なんですねー

2015年までに、大きさがノートパソコン程度の“キューブサット(小型人工衛星)”を開発し、小惑星で試掘を開始するとか…

そして、サンプルを地球に持ち帰る予定です。

地球近傍には約9000個の小惑星があり、それらは何種類かの資源を含んでいます。

その経済価値が、起業家に注目されたということです。

金やプラチナなどの貴金属も見つかっているのですが、採掘が実現した場合には、水やシリコン、ニッケル、鉄などが宇宙経済の中心になるんですねー

水から水素や酸素を抽出すれば、燃料や生命維持に利用でき、

シリコンはソーラー発電装置、広く存在するニッケルや鉄は、宇宙でのモノ作りの材料としての可能性があります。

しかも、700~800個の地球近傍小惑星は、到達や着陸が月よりも簡単なんですねー

DSi社の試掘用探査機は、“ファイヤーフライ”と名付けられ、

通信衛星や科学機器を打ち上げるロケットで運ばれるのですが、独自の推進装置も備えています。

そして、この後に大型の“ドラゴンフライ”も計画されています。

ただ、地球外で採掘した資源について権利を主張できるのか っという法的な問題は、まだ十分に検討されていません。

1967年に発行した国連の宇宙条約では、地球上の国家による他の天体の領有が明確に禁止されています。

でも、アメリカ政府は、この条約が民間企業や採掘権には当てはまらないと主張してきたんですねー

アメリカでは2001年に、NASAの探査機が小惑星エロスに接近したとき、エロスの所有権を裁判で主張した人物がいたのですが、「個人は小惑星を所有できない」という判決が下されています。

でも、採掘権についてはまだ判例がないんですねー

アポロ計画で地球に持ち帰った月の石は、アメリカ合衆国に帰属すると見なされています。

ロシア連邦宇宙局は、ミッションで採取した月のサンプルの一部を、販売したこともあるんですねー

このとき、金銭を伴う所有権移転の前例を作ったと指摘されています。

けっきょく、やった者勝ちなんですかねー