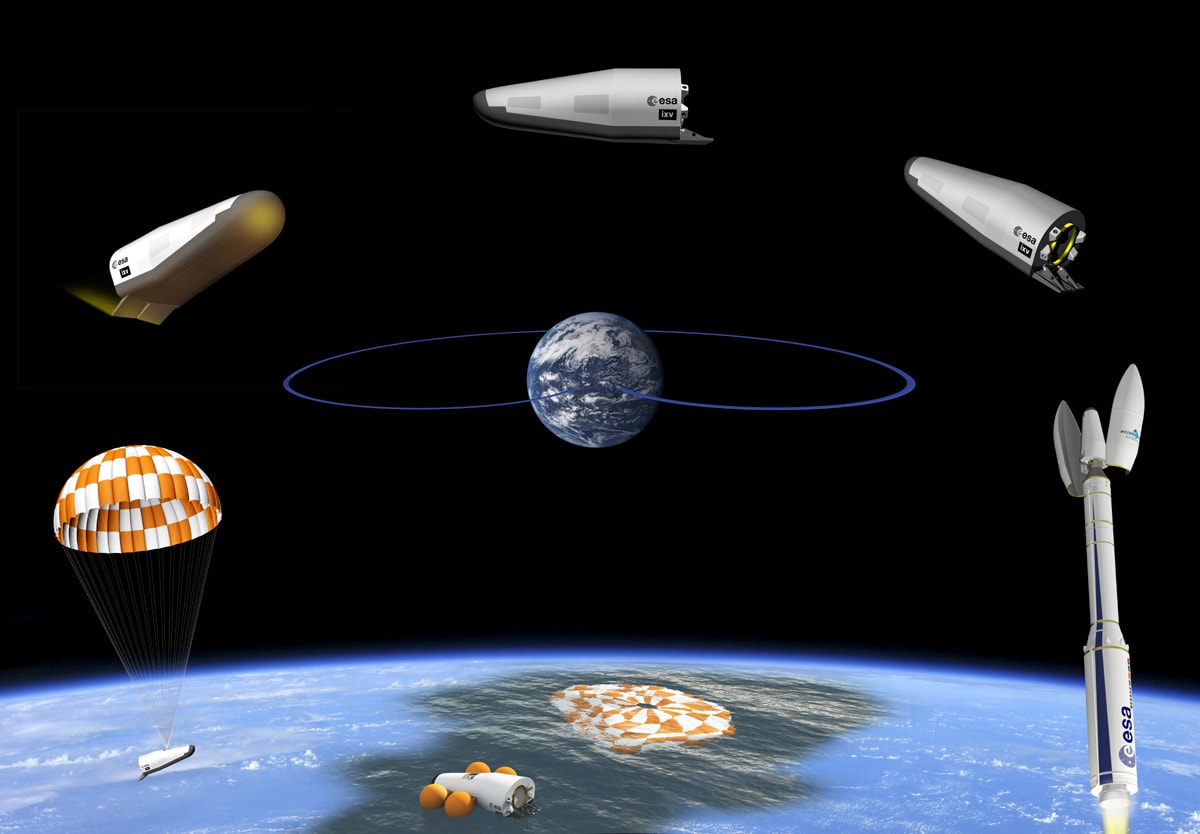

ヨーロッパが開発する大気圏への再突入が可能な宇宙往還機。

この宇宙往還機“IXV”が完成し、今年の10月には初試験が行われるようです。

“IXV”は、再使用型宇宙往還機を目指して、ヨーロッパ宇宙機関が開発を進める実験機です。

空気熱力学や航法衛星の情報を元にして、

大気圏再突入時の自動操縦や耐熱性能などを実証するための、中間的な機体になります。

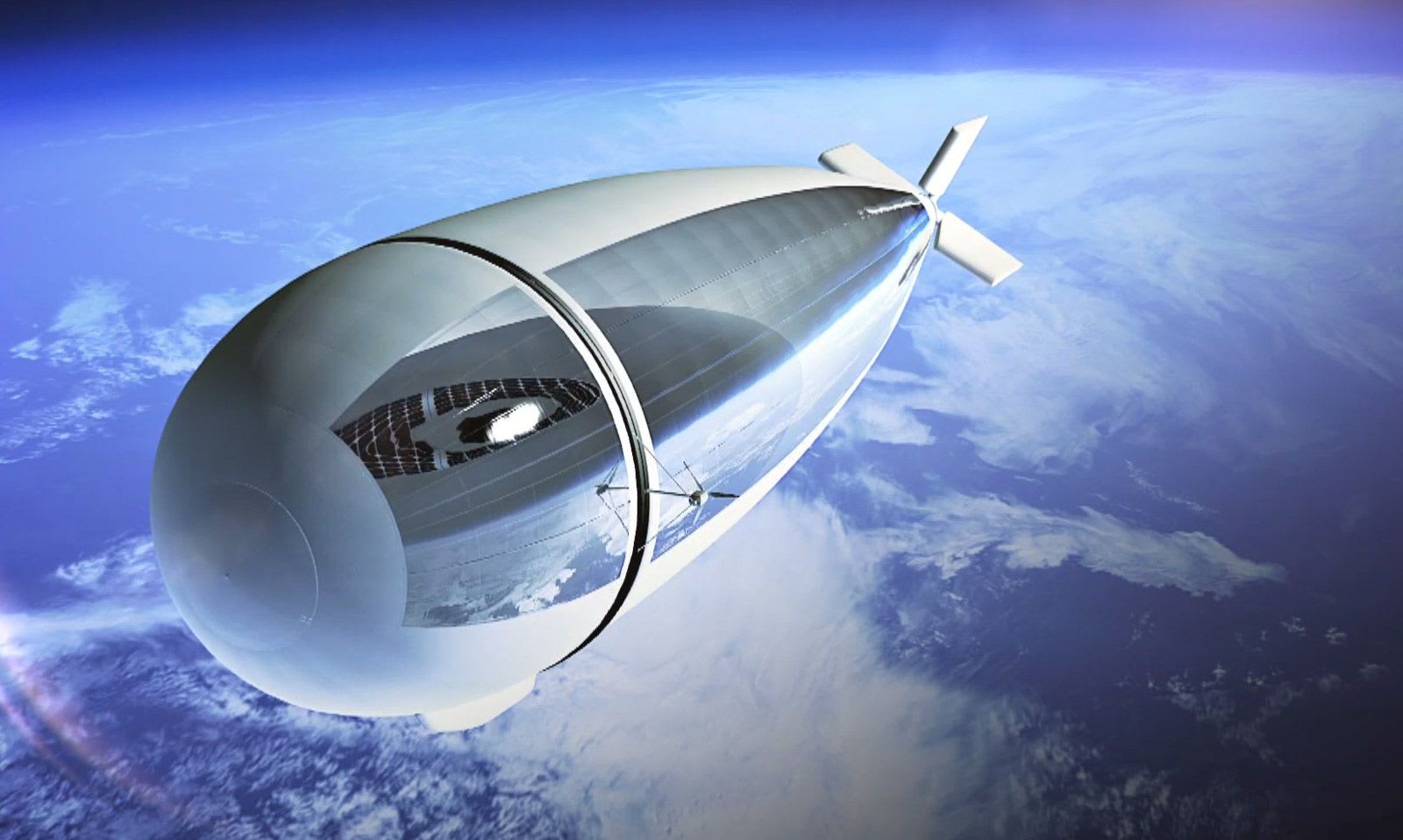

そして、アメリカで開発が進む7人乗り有人宇宙船“ドリームチェイサー”などと同様に、本体が揚力を生むリフティングボディ型の機体になっているんですねー

機体はタレス・アレニア・スペースが設計し、イタリア宇宙機関を中心にヨーロッパの産業界、大学共同のコンソーシアムで製作され、現在はイタリアのトリノでミッションコントロールセンターの準備が進められています。

“IXV”の無人試験機は、今年10月にフランス領ギアナの宇宙センターから、ヴェガロケットで打ち上げられる予定。

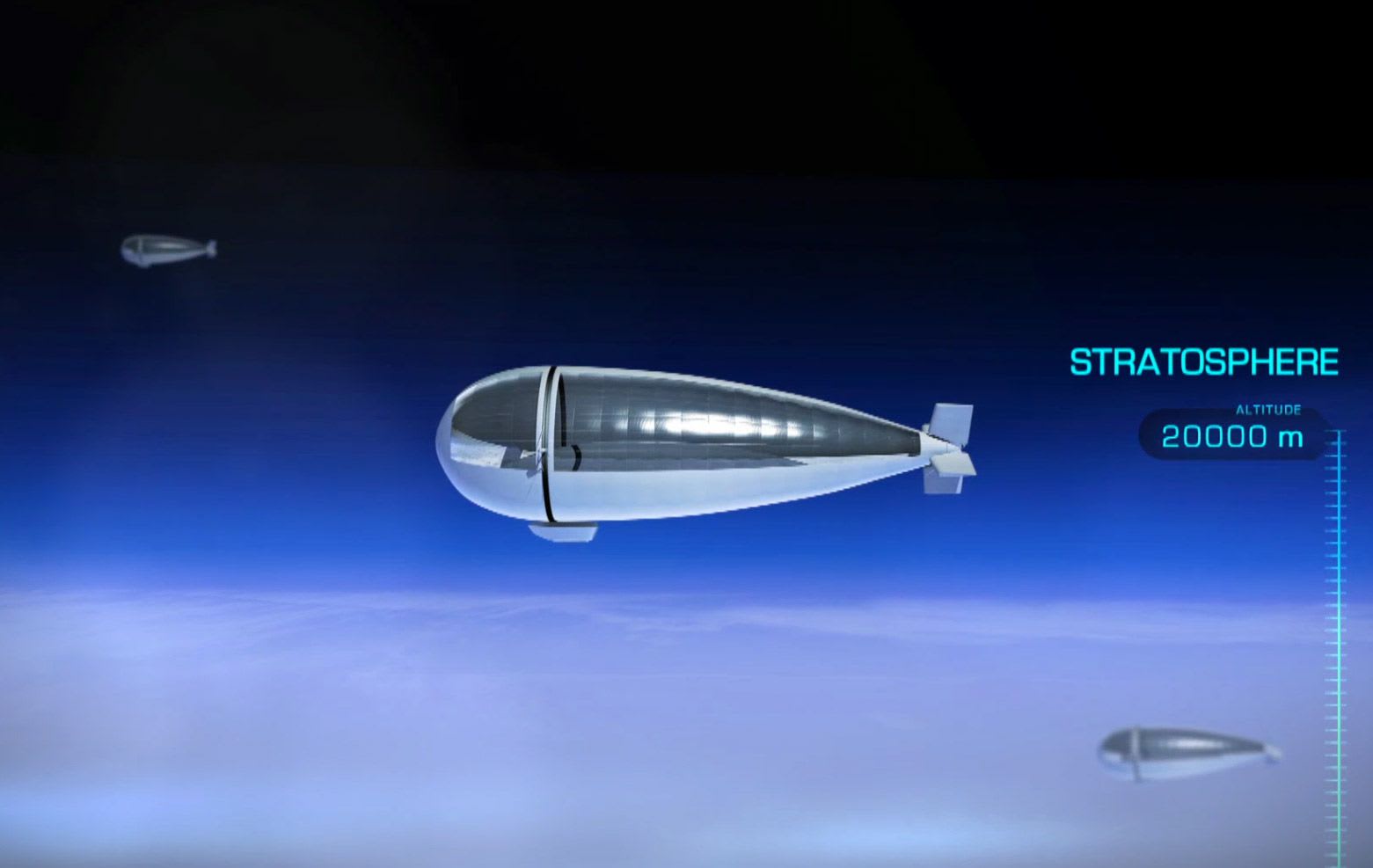

高度320キロでヴェガロケットから分離、この後412キロまで上昇します。

大気圏への再突入時には、高度120キロ付近で秒速7.7キロに達する予定です。

試験全体にかかる時間は、およそ1時間40分ほど。

パラシュートを開いて降下し、太平洋に着水した後に回収される予定です。

この宇宙往還機“IXV”が完成し、今年の10月には初試験が行われるようです。

“IXV”は、再使用型宇宙往還機を目指して、ヨーロッパ宇宙機関が開発を進める実験機です。

空気熱力学や航法衛星の情報を元にして、

大気圏再突入時の自動操縦や耐熱性能などを実証するための、中間的な機体になります。

そして、アメリカで開発が進む7人乗り有人宇宙船“ドリームチェイサー”などと同様に、本体が揚力を生むリフティングボディ型の機体になっているんですねー

機体はタレス・アレニア・スペースが設計し、イタリア宇宙機関を中心にヨーロッパの産業界、大学共同のコンソーシアムで製作され、現在はイタリアのトリノでミッションコントロールセンターの準備が進められています。

“IXV”の無人試験機は、今年10月にフランス領ギアナの宇宙センターから、ヴェガロケットで打ち上げられる予定。

高度320キロでヴェガロケットから分離、この後412キロまで上昇します。

大気圏への再突入時には、高度120キロ付近で秒速7.7キロに達する予定です。

試験全体にかかる時間は、およそ1時間40分ほど。

パラシュートを開いて降下し、太平洋に着水した後に回収される予定です。