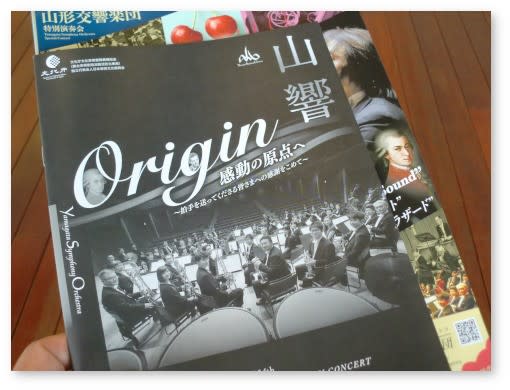

雨が上がった日曜日の午後、山形市の山形テルサホールで、山響こと山形交響楽団の第294回定期演奏会を聴きました。今回のプログラムは、

- シューベルト:交響曲 第3番 ニ長調 D.200

- ブリテン:左手のピアノと管弦楽のための主題と変奏「ディヴァージョンズ」作品21

- モーツァルト:交響曲 第38番 ニ長調「プラハ」K.504

阪 哲朗 指揮 山形交響楽団、舘野 泉(Pf)

というものです。

シューベルトの曲はまだ若い頃の作品で、モーツァルトの曲は依頼を受けて書かれた曲としては最後の交響曲になるとのこと。ブリテンの曲は、第一次世界大戦で負傷し左手のピアニストとして活躍したヴィトゲンシュタインの依頼によって書かれた、ラヴェルやプロコフィエフやコルンゴルト等の「左手のためのピアノ協奏曲」と同様に、ブリテンがヴィトゲンシュタインのために書いた「左手」協奏曲に相当する音楽のようです。シューベルトとモーツァルトの曲はCD等でおなじみですが、ブリテンの曲は初めて聴く音楽で、今年の曲目の中で楽しみにしていたものの一つです。

本日のお客様の入りはまずまずで、満席とはいえませんが空席はあまり目立たない。愛称付きの有名曲を含まない、ややマニアックなプログラムとしてはかなりお客様が入っているほうなのではなかろうか。

第1曲:シューベルトの交響曲第3番。ステージ上の楽器配置は、指揮台を中心にして向かって左から第1ヴァイオリン(8)、チェロ(5)、ヴィオラ(5)、第2ヴァイオリン(5)、左手奥にコントラバス(3)の対向配置、正面奥にフルート(2)、オーボエ(2)、その奥にクラリネット(2)、ファゴット(2)、最奥部にはトランペット(2)、右手奥にホルン(2),左手奥にバロック・ティンパニ、というものです。典型的な二管編成。

第1楽章:アダージョ・マエストーソ〜アレグロ・コン・ブリオ。重々しく始まりますが、昭和の頃のように重々しすぎることはありません。アレグロに移行するあたりは音楽の連続性を重視しているようで、ごく自然に滑らかに、いかにも若いシューベルトらしい旋律、澄明な響きです。第2楽章:アレグレット、穏やかで軽やかな音楽で、山響の弦楽セクションの魅力が感じられます。第3楽章:メヌエット、ヴィヴァーチェ。明るい表情の明快な音楽は、寄宿舎神学校時代に熱心に写譜し研究したハイドンがお手本か。第4楽章:プレスト・ヴィヴァーチェ。沸き立つような音楽は、当時流行していたロッシーニの影響でしょうか。バロック・ティンパニの抜けの良い音が気持ちいいです。

そしてステージ正面にピアノが引き出され、いよいよブリテン。

楽器編成はけっこう多彩です。1st-Vn(8), 2nd-Vn(7), Vla(5), Vc(5), Cb(3) の対向配置の弦楽5部に、Fl(2), Ob(2), Cl(2), Fg(2), Hrn(4), Tp(2), Tb(3), Tuba, Hrp, モダンタイプの Timp. それに加えてステージ右手の Perc. がシンバル、スネアドラム、バスドラム、シロフォン、ゴング、タンバリン、トライアングル、といった具合です。本日の独奏者、舘野泉さんが車椅子で登場、84歳という年齢なので、思わず大丈夫かなと心配しましたが、懸念は無用でした。

オーケストラの演奏は、最初の主題がでっかいミュートを付けたチューバとバスドラム等の迫力ある低音で始まります。うわー、カッコイイ! オーケストラが静まると独奏ピアノが入ってきますが、これがまた自由でセンシティヴで、カッコイイ! 主題と11の変奏曲からなるそうですが、今がどの変奏にあたるのか全く考える余地もないままに、ひたすら「いい曲だ〜!」と一気に引き込まれてしまいました。舘野泉さんのピアノも素晴らしいし、山響の演奏も素晴らしい。初めて耳にする20世紀に作曲された曲で、これほど魅力的に感じられるのもあまり例がないことです。どうやら、大阪「さくらんぼコンサート」も同一プログラムでの公演になるようですが、関西在住の皆さん、6月26日(土)のザ・シンフォニーホールは要注目の演奏会ですよ!

聴衆のすごい拍手に応えて、ソリストがアンコールを。梶谷修編曲による山田耕作「赤とんぼ」です。これがまた、実に詩情豊かな音楽と演奏で、中高年は思わず胸が溢れるような思いがいたしました。

ここで20分の休憩。

後半は、第3曲めのモーツァルトの交響曲第38番「プラハ」。楽器編成は 8-7-5-5-3 の弦楽5部に、Fl(2), Ob(2), Fg(2), Hrn(2), Tp(2), Timp. というもので、Tp と Hrn はナチュラルタイプのようで、ティンパニはバロックティンパニです。個人的に注目したのは、クラリネットが含まれないこと。そうなのか。40番はクラリネットの入った改訂版があるけれど、クラリネットという楽器の進歩と普及はいつ頃なのだろう? このあたりは、実演ならではの発見でしょう。

第1楽章:アダージョ〜アレグロ、ここのテンポが変わるところの接続もごく自然にスムーズに、音楽の呼吸は途切れずに連続しているように感じられます。やっぱり山響のモーツァルトはいいなあ。第2楽章:アンダンテ。転調によりやや不安げな要素を持ちながらも、全体としては穏やかでやわらかな音楽です。第3楽章:プレスト。いきいきとした音楽。弦楽の中で管楽器が活躍しそれぞれの響きをきかせます。例えば Hrn - Fg, Ob, Fl - Tp, そして Timp. という具合。特に小鳥が歌うようなフルートが印象的。

今回も、良い演奏会でした。若いシューベルトの交響曲やモーツァルトの後期三部作でない充実した交響曲の中にブリテンの「左手」を組み合わせたプログラムは、少々マニアックなのだけれど後に満足感が残るもので、こういうのもいいなあ。

もう一つ、添付のチラシの中に、宮本亜門演出の二期会オペラ公演、モーツァルト「魔笛」が入っていました。10月9日(土)14時から、やまぎん県民ホールにて。これはぜひ聴いてみたいものです。