昨日の日曜日は午前中に総合防災訓練で朝早くから動員され、くたびれて帰宅して一休みしてから、午後のお楽しみ、山響こと山形交響楽団の第320回定期演奏会に出かけました。今回のプログラムは、

- プーランク シンフォニエッタ

- シュポーア クラリネット協奏曲第2番

- シューベルト 交響曲第4番「悲劇的」

指揮、クラリネット:ポール・メイエ、山形交響楽団

というものです。

開演前のプレコンサート・トークでは、西濱事務局長と通訳の愛甲(?)さんとメイエさんの3人が登場して、プーランクやシュポーア、シューベルトなどの魅力と聴きどころを語ります。共通するのは移り変わっていく変化の美しさが魅力、という点でしょうか。シュポーアでは独奏クラリネットだけでなくオーケストラが室内楽的なやりとりを聴いてほしいこと、シューベルトでは interesting and fantastic、19歳のシューベルトが人の心に訴えかける優しさと甘さ、優雅さを感じる、とのことでした。なるほど。

演奏が始まります。第1曲め:プーランク「シンフォニエッタ」の楽器編成と配置は、ステージ左から第1ヴァイオリン(8)、第2ヴァイオリン(6)、チェロ(5)、ヴィオラ(5)、その右後方にコントラバス(3)の弦楽5部に、正面奥にフルート(2)とオーボエ(2)、その奥にクラリネット(2)とファゴット(2)、木管の両脇には左にハープ、右にティンパニ、正面最奥部にはホルン(2)とトランペット(2)となっています。もちろん、いずれも現代楽器です。プレトークで話題に出たヴァイオリンの新入団員は杉山亮佑さんといい、第2ヴァイオリンの第3プルトに座っていた人じゃないかな。

長身のメイエさんは指揮台なしでも奥まで見えるようで、指揮棒もなし。曲はリズミカルに始まる冒頭から楽しさにあふれ、とてもステキな、魅力的な音楽でした。

2曲め:シュポーアのクラリネット協奏曲第2番です。メイエさんがクラリネットを持って登場、ステージ中央の奥の方、フルートとオーボエに近い位置に聴衆に向かって立ちます。たぶん、あの位置が木管楽器の響きがよく聴き取れ、合わせやすいポジションなのかも。楽器編成は独奏クラリネットとフルート(2)、オーボエ(2)、ファゴット(2)、ホルン(2)、トランペット(2)、ティンパニと弦楽5部というもので、クラリネットは降り番になります。シュポーアという作曲家は1784年生まれで1859年に没していますので、ちょうどベートーヴェンと同時代の人のようです。それに合わせて、ホルン、トランペットはバルブのないナチュラルタイプ、ティンパニはバロック・ティンパニを使います。第1楽章:アレグロ、第2楽章:アダージョ、第3楽章:ロンド・アラ・ポラッカ。独奏クラリネットのあっけにとられるような見事な演奏と、一体感のあるオーケストラがほんとに見事でした。

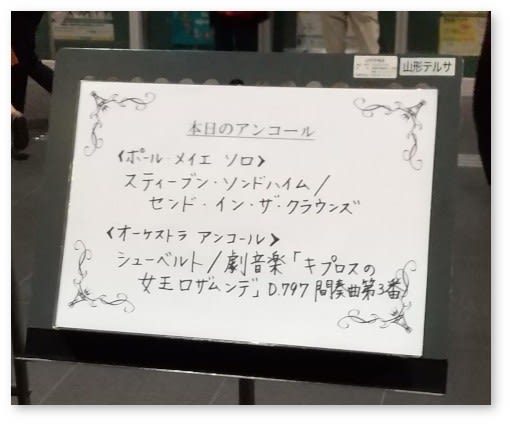

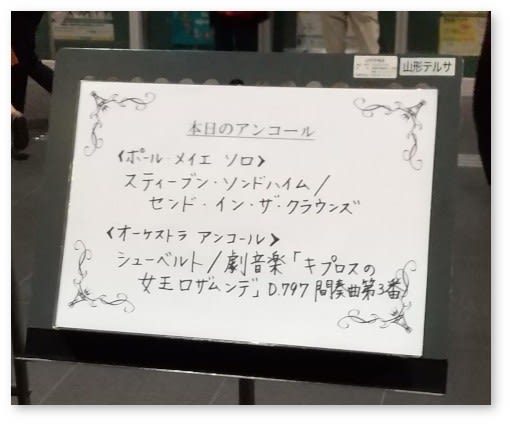

聴衆の拍手に応えて、メイエさんのアンコールはスティーブン・ソンドハイムの「センド・イン・ザ・クラウンズ」という曲で、不思議な雰囲気を持った音楽でした。思わず聴き惚れてしまいました。

ここで休憩があり、後半はシューベルトの交響曲第4番です。

楽器編成は、Fl(2)-Ob(2)-Cl(2)-Fg(2) に Hrn(4)-Tp(2)、それに Timp. と弦楽4部です。やはり時代に合わせてホルン、トランペットはナチュラルタイプでバロック・ティンパニで演奏されます。これにより、金管楽器がやけに突出するということがなく響きのバランスが良くなることと、ティンパニが抜けの良い音でリズムがいきいきしてくるという長所があります。シューベルトでは特にそれを感じられるだろうと期待大です。第1楽章:アダージョ・モルト〜アレグロ・ヴィヴァーチェ。ゆっくりめのテンポで、シューベルトの響きを大切に演奏しているように感じられます。第2楽章:アンダンテ、第3楽章:メヌエット、アレグロ・ヴィヴァーチェ。第4楽章:アレグロ。いいなあ。声高に叫んだり主張したりしない、優しさのある音楽。移り変わる響きやリズム、楽想の変化を味わい楽しむような演奏に、若いシューベルトの魅力をたっぷりと味わうことができました。良かった〜!

聴衆から「ブラーヴォ!」の声がかかり、大きな拍手に応えてオーケストラのアンコールがありました。それがシューベルトの「ロザムンデ」間奏曲。馴染み深いチャーミングな音楽に、すっかり魅了されました。

次回、第321回定期は、11月23日(土)・24日(日)、山形テルサホールで、ウィーンフィルのジュリアン・ラクリンさんの指揮、ヴァイオリン、ヴィオラで、モーツァルトのヴァイオリン協奏曲第3番、交響曲第36番「リンツ」、ヒンデミットの「ヴィオラと弦楽オーケストラのための葬送音楽」、そしてシューマンの交響曲第4番というプログラムです。これも楽しみです。

帰路はすっかり暗くなった郊外路を車で走りましたが、田んぼはすっかり稲刈りが終わり、晩生種のリンゴが見られるだけになっています。そうか、もう10月もあと10日ほどを残すばかり。秋たけなわというよりも、そろそろ晩秋の時期に入るんだなあ。