県立博物館の副館長さんの挨拶と講師紹介の後、ノートパソコンとプレゼンテーションソフトを用いて講演がありました。庄内の押切村新田の豪農・加藤家の三女に生まれたセチは、押切尋常高等小学校を出て鶴岡の高等女学校に進みます。この頃、実家が開拓と酪農経営に失敗して没落、父が死去し家は破産します。このため三年時に高等女学校を退学、庄内藩の重鎮の家から嫁いでいた継母とともに山形に出て山形県女子師範学校に入学、特待生として表彰されたくらいに優秀だったようです。卒業後に狩川尋常高等小学校の訓導として赴任しますが、教えることに悩みます。継母の熱心な勧めで東京に出て東京高等師範学校の理科に進みます。ここまでの疑問は;

- 継母が東京女高師の存在を知っていたのはどんなルートからだったか。もしかすると、庄内藩の重鎮だった実家・水野家を経由しての情報?

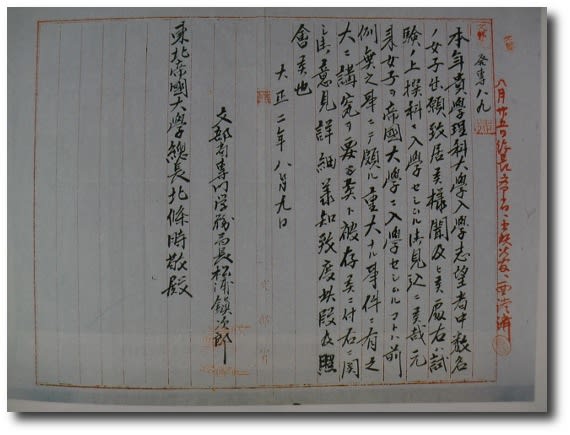

- 加藤セチが東京女高師の理科を選んだのはなぜか。もしかすると、鶴岡高等女学校あるいは山形女子師範学校時代にも物理や化学など理科の実験室があり、それらの科目が面白いと思ったことがあったのかも。これに対する宮野氏の考えは、ちょうどその頃に東北帝大理学部に三人の女子学生が受験・入学するという「事件」があり、これらの報道等に接し、理科ならばなんとかなるのではという期待を持ったのかもしれない、とのことでした。

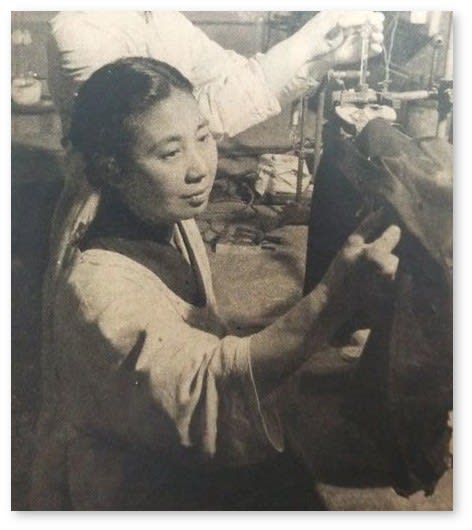

当時、女子が入学できた最高学府が東京と奈良の女子高等師範学校でしたが、尊敬する先生の推薦により、卒業後は北海道のミッションスクールに数学・理科・体操の教諭として勤務します。ここでも勉強の不足を痛感し、北海道帝国大学農学部に女子第一号の全科選科生として入学します。ここで学問に目覚め、農芸化学教室の副手として勤務します。その後、推薦を受けて理化学研究所に勤務、吸収スペクトルによる化学分析を武器に業績を挙げ、女性では三人目の理学博士の学位を取得、後にこちらも理研初の女性主任研究員となります。理研を定年退職後は嘱託として勤務するかたわら若手の女性教員・研究者を集めて理科ゼミを主催し、95歳で永眠する、というものです。

会場からの質問で、太平洋戦争末期、山形でも試作されたロケット戦闘機「秋水」の燃焼試験の不調に接し、燃料成分について20%ほど水で薄めてはどうかと助言したら成功した、というようなエピソードも紹介され、「秋水」は産業科学館で展示しているのでどうぞ、との案内もありました。

講演会の終了後、「高等女学校と実科高等女学校」の展示を見て回りましたが、女子校らしい制服の展示と三台のグランドピアノが目につきました。うち2台は当時のままで、1台は復元修理したもののようです。10月28日(土)と29日(日)には山形西高の高校生による合唱と山形北高吹奏楽部による演奏、11月23日(木)には復元修理したピアノを用いたミニコンサートが開かれるのだそうで、これも興味深いところです。

また、展示の中に、谷地実科女学校を前身とする谷地高等女学校の平面図があり、この中に「地歴博物教室」「同準備室」「理科教室」「同準備室」の記載がありました。学制の中で相当する男子のコースである旧制中学校には、明治24年の「尋常中学校設備規則」により物理・化学・博物の特別教室および準備室、薬品室・標本室等を整備することが記載されている(*2)ことを考えると、これに準じる形で物理と化学を一緒にして「理化教室」、それに生物地学分野が地理歴史と兼ねて「地歴博物教室」とされているものと想像しています。したがって、大正〜昭和初期頃には、高等女学校にも理科実験室があったと判断して良さそうです。ただし、旧山形師範学校のような、グループで実験可能な生徒実験室スタイルだったのかどうかは疑問です。このあたりは、写真帳などに実際に理科教室や授業風景の写真が残っていないか、調べる必要がありそうです。

なお、山形市内の道路拡張工事が終了しており、東北中央自動車道から東進して霞城公園北門に右折する信号ができていいますので、山形市内東側市街地からはもちろん、市街地西側・西バイパス方面からも県立博物館に車でスムーズに行くことができる(*3)ようになっています。

(*1): 理研で主任研究員となった女性・加藤セチの業績のことなど〜「電網郊外散歩道」2022年7月

(*2): 明治期の中学校と理科実験室〜「電網郊外散歩道」2015年10月

(*3): 山形市西部から霞城公園・県立博物館へ行くには〜「電網郊外散歩道」2010年10月〜この裏道情報はもはや不要になりました。