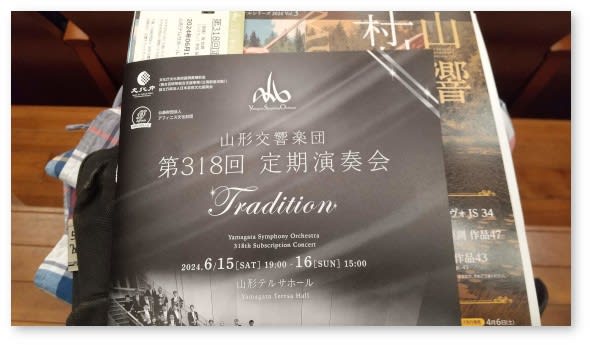

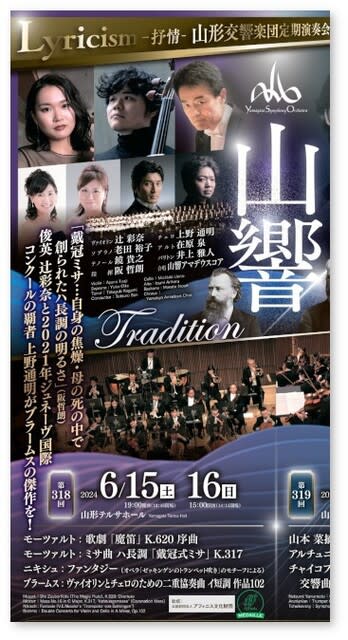

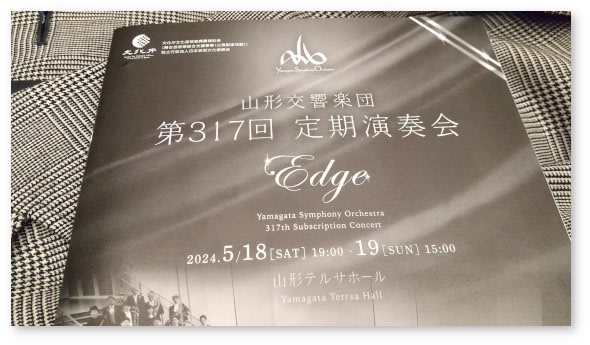

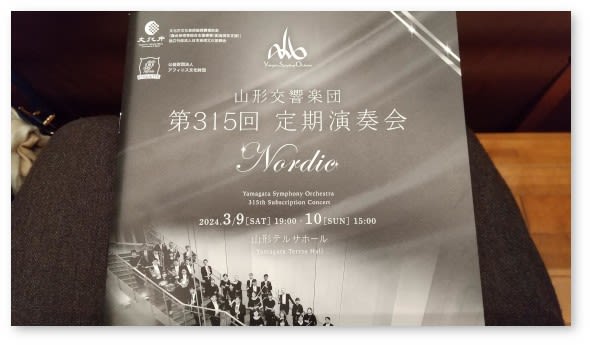

週末の土曜夜、山形市の山形テルサホールで、山響こと山形交響楽団の第318回定期演奏会を聴きました。プログラムは

- モーツァルト:歌劇 「魔笛」K.620 序曲

- モーツァルト:ミサ曲 ハ長調「戴冠式ミサ」K.317

- ニキシュ:ファンタジー(オペラ 「ゼッキンゲンのトランペット吹き」 のモチーフによる)

- ブラームス:ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短調 作品102

阪 哲朗 指揮、山形交響楽団、辻 彩奈(Vn)、上野 通明(Vc)

ソプラノ:老田 裕子、アルト:在原 泉、テノール:鏡 貴之、バリトン:井上 雅人

合唱:山響アマデウスコア

というもので、合唱を含む多彩なプログラムです。これと同じ曲目で、6月20日に東京、21日に大阪公演が予定されており、「さくらんぼコンサート」としてサクランボのプレゼントや物産販売もある人気の公演なのだそうです。

恒例のプレコンサートトークでは、西濱事務局長と常任の阪哲朗さんが登場、曲目の紹介と共に、合唱団アマデウスコアが定期演奏会に登場するのはコロナ禍以来はじめてであることや、終演後のアフタートークが復活することなどをアナウンス。そういえばホワイエで飲み物を提供するなどほんとにしばらくぶりのような気がしました。

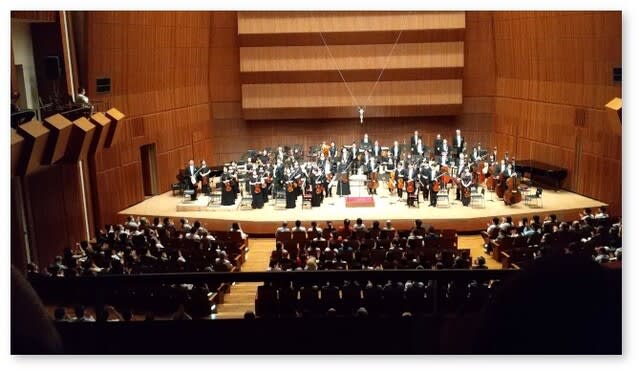

さて1曲め:モーツァルトの歌劇「魔笛」序曲です。ステージ上には左から第1ヴァイオリン(8)、コンサートマスター席には髙橋和貴さんが座ります。右回りでチェロ(5)、ヴィオラ(5)、第2ヴァイオリン(7)、コントラバス(3)はチェロの左後方です。正面後方にはフルート(2)とオーボエ(2)、その奥にホルン(2)とクラリネット(2)、ファゴット(2)、最奥部にトランペット(2)とトロンボーン(3)、木管の右後方にバロック・ティンパニという楽器編成・配置です。もちろん、ホルンやトランペットは作曲当時に使われていたのと同じバルブのないナチュラルタイプで、当時の響きに近づいた演奏と言えます。演奏が始まると、三度鳴らされる冒頭の和音が透明感が高く、しかも速いテンポで奏される主部は活気があり心地よい。いかにも「これから楽しいドラマが始まるよ〜」といった雰囲気が横溢しています。

2曲めはモーツァルトの「戴冠式ミサ」です。編成は独唱4部(Sop,Alto,Ten,Bar)に混声4部合唱、オーケストラは 1st-Vn, 2nd-Vn, Vc, Cb の弦楽4部、珍しくヴィオラが休みです。これに Ob(2), Fg, Hrn(2), Tp(2), Tb(3), Timp, Org というもので、これは意図的なものなのか作曲当時のオーケストラの事情によるものなのかは不明。でも、ヴィオラのないオーケストラというのも考えにくいので、たぶん内声部の響きをオルガンで受け持つことにより、教会の響きに適合した透明感のあるものにしようという意図なのかもしれないと思うようになりました。

冒頭の「キリエ」の始まり、子音の「k」が強く明確に発音されるのを聴くと、ああ、いいコーラスだなあといつも思います。独唱も見事でしたし、合唱の純度の高さと当時のナチュラルタイプの楽器を使用しヴィヴラートを抑制したオーケストラにオルガンの響きが加わり、まさに教会堂の中のミサの雰囲気でした。

ここで15分の休憩。さっとホワイエに移動し、物販の様子をのぞきます。TシャツやCD/DVDはすでに購入済みだし、今回は辻彩奈さんのCD「ベリオ/ヴァイオリン協奏曲集」を購入しました。

3曲め、ニキシュの「ファンタジー」です。ニキシュと言えばあのニキシュ、ベルリン・フィルの伝説的名指揮者ですが、当時は指揮者は作曲をすることが多かったそうで、そう言えばマーラーもR.シュトラウスも指揮者でした。ジョージ・セルも若い頃は作曲をしていたし、セルがヨーロッパから引っ張ってきたブーレーズやスクロヴァチェフスキももともとは作曲家だったのですから、驚くことではない。むしろ、昨年春に長井市で阪哲朗さん指揮の山響で日本初演されたネッスラーの歌劇「ゼッキンゲンのトランペット吹き」のモチーフにより作曲されたもの、というところが注目点でしょうか。

楽器編成は、ヴィオラも戻って 8-7-5-5-3 の弦楽5部に Fl(2), Ob(2), Cl(2), Fg(2), Hrn(4), Tp(2), Tb(3), Timp, BassDrum, Cymbal, Triangle, Harp というものです。

この曲を聴くのはもちろん初めてですが、Tp首席の井上直樹さんが朗々と奏するTpソロに、オーケストラが後期ロマン派ふうの濃厚なバックをつける、なかなかカッコいい魅力的な曲になっています。東京と大阪の「さくらんぼコンサート」では、初めて耳にする音楽ファンも多いのではなかろうか。期待して良い音楽だと思います。

そして4曲め:ブラームスのVnとVcのための二重協奏曲。独奏 Vn と Vc に二管編成のオーケストラというものですが、晩年のブラームスが交響曲第5番としてはじめは構想していたというだけあって、並のコンチェルトではありません。冒頭のオーケストラの強い響きの中で奏されるチェロの力強さ、緊張感、瞑想の中に独奏ヴァイオリンが鋭く入ってきます。この二人の集中力は素晴らしく、思わず音楽に引き込まれます。山響も手に汗握るような充実の演奏を聴かせて、ホール内は咳き一つない集中力でした。独奏部あり室内楽のような二重奏あり、ヴァイオリン協奏曲やチェロ協奏曲のようなところもあり、オーケストラのシンフォニックな響きを堪能するところもあり、晩年のブラームスらしい、実に多彩で見事な音楽です。ブラヴォー! 辻彩奈さんも上野通明さんも阪哲朗さん指揮の山響も、ほんとに素晴らしかった。

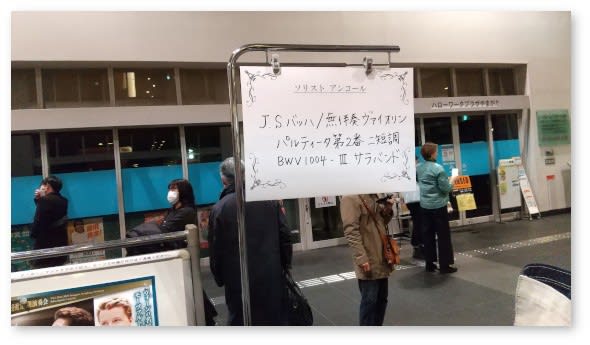

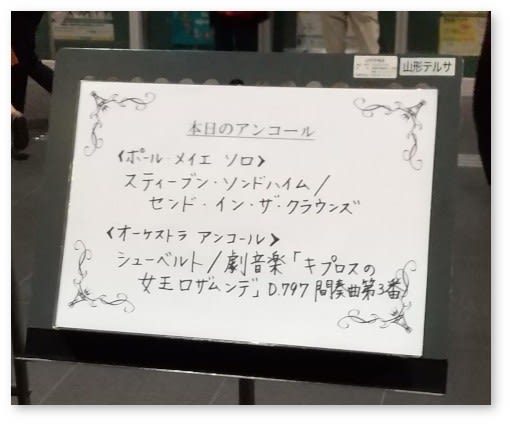

アンコールは、辻さんと上野さんの二人で、J.S.バッハの「インヴェンション第1番」を。これも良かった〜!

終演後、ホワイエで久しぶりにアフタートークと称して演奏者とファンとの交流会が行われました。あまり正確ではないけれど、印象に残った発言を記憶により再現してみると、

阪さん いろいろなことが単純にコロナ前に戻っただけではない。コロナ禍でいろいろなことがあった。音楽は不要不急の存在なのかと迷うこともあったし、そんな中で支援のありがたさを感じた。本当に大切なものとそうでないものが見えたように思う。

辻さん 2回目のブラームスの二重協奏曲。1回目は堤剛先生とで緊張した。今回は同世代の上野さんとの共演で、また違うブラームスになったように思う。

上野さん ブラームスにはチェロ協奏曲がないので、チェロ奏者には大切な曲。今回はとても良い経験になった。山響は親切で熱心なオーケストラだと感じた。

とのことでした。これまでアンケートに何度か辻さんをリクエストしてきましたが、上野さんにもぜひまた山響に来てほしいと強く思いました。

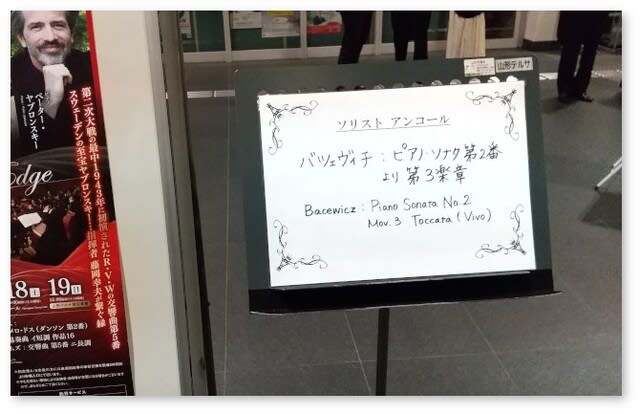

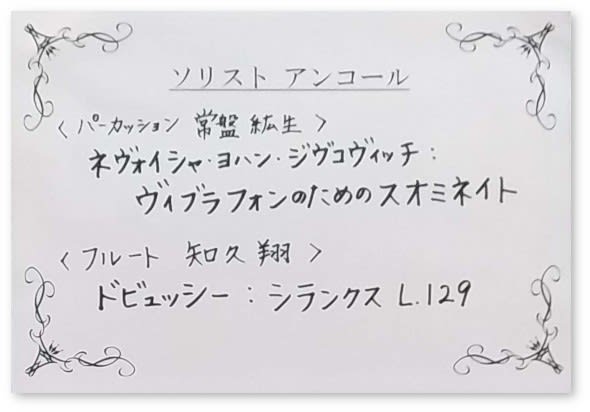

※独奏者アンコールのことを書き忘れていたので、追加しました。