年の瀬も押し詰まった大晦日、徳間書店から2012年に刊行された単行本で、朝井まかて著『先生のお庭番』を読みました。紅白歌合戦も見ずに、読書三昧の静かな時間です。

不遇な立場にあった園丁見習いの熊吉は、長崎・出島のシーボルト屋敷に出入りすることになり、医師シーボルト先生や活発であけっぴろげな妻お滝らの信頼を得るようになります。それは、「コマキ」と呼ばれながら観察力と熱心さに工夫を重ねる熊吉の働きぶりを評価されてのことでした。特に、生育条件に適した土壌をそれぞれに与えることができる木の枡で区切った作庭法や、日本の草木の種や苗をオランダ船に積み、海を越えてバタビアやヨーロッパに届ける試みを成功させた独自の工夫によるところが大きかったようです。

やがて、少年コマキが青年になる頃、大事件が持ち上がります。台風の直撃と思われる嵐の後にオランダ船が破損し、漂流した積み荷の中に幕府ご禁制の品物が見つかった、いわゆるシーボルト事件の始まりです。物語の前半の、少年園丁見習いが雇い主になじみ隠れていた能力を発揮していく、どちらかといえばほのぼのとした雰囲気が、後半には緊迫感を持つ展開に変わっていくところが見ものです。そして、幕府に押収されたはずの伊能図がもう一組あり、ヨーロッパに持ち出されていたという史実の裏側の事情がドラマになっています。

オランダ人を詐称していたドイツ人シーボルト先生の印象が少しずつ変わっていくところは、熊吉の内面の成長に応じたものでしょうし、日本を理解し愛したシーボルトが虫の声をうるさいと感じる限界も描かれています。このあたりは、1959年生まれという作家の年齢、年代からくる経験によるものと言えるかもしれません。

本書では、変種に愛妾お滝さんにちなみオタクサという学名が与えられたアジサイが注目され背景に大きく取り入れられていますが、もう一つ、以前にテレビで、シーボルトだったかツンベリーだったかが伝えたというヤブツバキの原木が今もドイツに残っていて、可動式の温室で守られている(*1)という話でした。それまでヨーロッパにはなかった赤い椿の花が大流行し、小デュマの『椿姫』を生み、「ラ・トラヴィアータ」というヴェルディの歌劇作品につながったことを思うと、日本との思いがけないつながりを感じます。熊吉がそうした種苗を枯らさずに運ぶ工夫を凝らす場面に、歴史の意外性と面白さを感じました。

(*1): Pillnitzer Kamelie〜ドイツ語ですがブラウザの翻訳機能で読めるのではないかと思います。

以前読んだ本で、宮本常一著『山と日本人』(*1)に、興味深い記述がありました。ニホンオオカミが絶滅する明治以前に、馬や牛を飼育していた村人にとって狼は最大の脅威であり、共同で狩りをしたり、陥穴を掘って狼を落としたりしたとのことです。その狼を狩る奉行の話というのですから、書店で見つけた本書はきっと面白いに違いないと感じ、読み始めました。

郡方、郷目付の岩泉源之進が、お役目の帰路に不審死との知らせがあり、岩泉家の人々は驚愕します。長男の寛一郎は病床にありましたが、嫁の幸江とその嫡男、寛一郎の弟で部屋住みの亮介の暮らしとなります。父・源之進の死は狼に襲われ崖下に転落したものとの証言があり、その線で収拾されましたが、山々に慣れている父がただ狼に驚き転落死したとは思えず、亮介は必ずしも納得していませんでした。

日常は下男と端女の夫婦が支えてくれますが、親族は寛一郎が出仕できずに俸祿だけをいただくわけにはいかないと心配します。そこへ、兄の代わりに亮介が狼狩奉行に就任せよとの藩からの下命があり、亮介は近年増加しているという狼害について調べ始めます。

火縄銃を持つ猟師の協力を得て、「黒絞り」という頭の良い大きな狼が率いる群れと対峙しますが、黒絞りは火縄銃の狙いを察知して猟師を襲います。襲われた猟師は恐怖心にかられ、役に立ちません。そんなところへ父の最期に立ち会った下役の松岡武吉が訪ねてきて、「野馬別当は不正をしておる…」という最期の言葉を伝えます。しばらくして、牧場の別当(管理者)である中里賢蔵が馬を不正に密売しているということをつかみます。

村の子供が狼の犠牲になるに及び、藩は狼害を放置できなくなります。鷹狩のお供をする者たちが大勢で巻狩を行いますが成果は上がらず、逆に手薄になった牧場を襲われ馬が被害にあってしまいます。亮介は、むしろ少人数でチームを組み、連射のきく弓で倒すことを考え、弓に秀でた番方の竜二と組むことでしだいに成果を上げていきます。一方で、野馬別当の不正を探っていた松岡武吉が殺害され緊迫感が増す中で、馬医の中川や兄・寛一郎、兄嫁の妹・美咲らの助けを得ながら次第に真相に迫っていきます。このあたりはまるで良質のミステリー小説のようです。そして、黒絞りとの対決は陥穴作戦というところが、『山と日本人』の記述を思い出させるものがあります。

以下、ネタバレを防ぐためにあらすじは割愛しますが、たいへん面白く読みました。帯にある「選考委員、満場一致!」のコピーがなるほどと思われる読後感は、なかなか良いものでした。帯に「静謐なるデビュー作」とあり、この落ち着いた文章が新人作家のものとは驚きでしたが、調べてみたら1958年生まれの66歳、還暦を過ぎての作家デビューでいくつかの賞を受賞しているようで、必ずしも本書が処女作ではないようです。ああ、やっぱり。そうだろうなあ。若い人とは思えない、余計な雑音のない文章は、古希を過ぎた読者には好ましいものでした。

(*1): 宮本常一『山と日本人』を読む〜「電網郊外散歩道」2024年2月

詩人の谷川俊太郎さんが亡くなり、若い頃に某出版社勤務の叔父さんからもらった谷川さんの詩集『手紙』を読み返してみました。1984年の1月に集英社から初刷が刊行されており、私がもらったのはちょうど1年後の1985年1月に刊行された第5刷です。

冒頭の「時」は、まだ若い頃にはおそらく描き得ない、愛し合った男女にも訪れる時の歩みを主題とし、次の「手紙」では若い二人の間でかわされた手紙と実際に会った時の差異を取り上げ、「あなた」「接吻の時」では若い男女の恋愛をかなり直接的に描きますが、どうも落ち着いた年代から振り返った恋愛の回想のようにも感じられます。「梨の木」「私の女性論」「裸」「もうひとつのかお」「奏楽」と続きますが、ふと気づきます。これらの詩は必ずしも同じ時期の連作ではなく、異なる時期に発表された作品を編集者が編み直した流れなのだ、ということ。そう考えると、次の作品との間に挟まれた電話の受話器の画像が、第2部の始まりということになるのでしょう。

第二部は「道二題」「宙ぶらりん」「未知」「水脈」「鎮魂」「サーカス」「終わりのない地平」「二十行の木」「種子」「陽炎」「色の息遣い」「音楽」「疲労」「Carpe diem」「眼」「途次」「アルカディア」「息」と続きます。ここでは、日常のひとコマを切り取りながら、青年期には強く意識しなかった中高年の視点が感じられます。

そう考えると、告別式に読まれたであろう1983年、作者52歳、友人知人を悼む三編の悼詩は、詩人にとっても切実なものだったのでしょう。「魂の戦場」は市川崑監督の映画の脚本を書いた脚本家で乳がんの闘病生活の後に亡くなった夫人の和田夏十さんを悼むもの。「音楽の道」は民族音楽の小泉文夫氏がガン闘病の末に亡くなったことを悼むもの。「五月に」は歌人・劇作家の寺山修司への弔辞として歌われたものだったようです。

その後に続く「子どもと本」「うたびとたち」は、子どもの成長へ贈るものであるとともに、与謝野晶子、石川啄木、上田敏、北原白秋への献辞のようでもあり、三編の悼詩を第三部とするならば、「詩が死に親しみつつ生に向かうもの」として、いわば未来へつなぐエピローグ兼序詩のようなものと言えるかもしれません。

巻末の作者の「あとがき」には、「詩集を編む楽しみ」について教えてくれた編集者への感謝が書かれています。この時代のこの出版社のこの姓の編集者といえば、たぶん母方の叔父さんのはず。なるほど、それで私に本書を送ってくれたのだなと、今更ながらに納得です。

本書を離れて個人的な回想を少しだけ。学生時代の記憶ですが、何年間か手紙でやりとりしていた一つ上の先輩との交流。詩の読み方として、きちんと言葉に表されているものに基づいた想像の大切さを教えられたことや、動物の産卵数についての自分の考えをまとめる良い機会になったことなど、わが不遇時代を耐える助けになったことに感謝するとともに、先輩のその後の幸いを祈っております。

もう一つ、若い頃は、「手紙」と言えば恋文か事務連絡くらいを想像するだけでしたが、古希を越えた今は少し違います。先ごろ「両親と祖父母、ゆかりの人々の記憶」をまとめた小冊子(*1)を作り、親戚等の関係者にお届けしましたが、それぞれに古い記憶を呼び起こすところがあったようで、手紙やはがきをいただきました。恋文でもなければ事務連絡でもない親しさの手紙が暖かく懐かしく、またありがたいものと感じます。

房州勝山の菜種農家の末娘・二三は、黄色い海原のように潮風に揺れる菜の花畑を駆け回って育った。しかし、まだ甘えん坊のわずか五歳にして、江戸深川で親類が営む油問屋の跡取りとして貰い受けられることとなった。そこは良質な菜種油だけを商うことで江戸中に名の通った大店。「家族に迷惑をかけないように」。二三は今にも溢れ出しそうな望郷の念をそのあまりにも小さな胸に押し留め、手習や料理の厳しい修行の日々にも決して弱音を吐かず、他の大店からのからかいにも気丈に振る舞い続けた。持ち前の器量や母親ゆずりの天ぷらの腕前、周囲の温かな支えもあり、やがて深川の誰もが認める跡取りへと逞しく成長してゆく。いよいよ元服を迎えた二三は、怪我の当主に代わり、深川の油問屋の世話人たちが集う江島神社参拝に赴くことに。しかしその夜、寝静まる宿に江戸から来たという雑穀問屋の口から信じ難い知らせが飛び込んできた。「深川の町が、燃えている!」。抗いようもなく降りかかる幾多の苦難、倒れそうになった時にこそ道しるべとなるかけがえのない出会い。自分を信じてひたむきに前を向き続ける少女に光を当てた、涙の江戸人情物語。

読み始めてからはしばらく経つのですが、物語の始まりの頃はもらわれていった幼女の健気さと不憫さにあまりページが進まず、成長してからの油火災や地震などの災難続きには一気に読み進めようという気力が削がれます。農家の末娘が江戸の大店の跡取りになるという出世話のはずが、必ずしも「少女の夢は、深川で花開く」という帯のキャッチコピーどおりではありませんでした。うーむ、どうも題名とは裏腹に、からりと晴れた春の菜種畑のような爽快な読後感ではないなあ。

◯

むしろ、江戸時代の菜種油製造の技術的な方に興味関心が向きます。「江戸時代 菜種油 製法」で検索してみると、YouTube でこんな動画を見つけました。

平出なたね油ができるまで(玉絞め搾油)- Japanse traditional rapeseed oil expression

菜種油を絞るには、技術と設備が必要だったんだなとあらためて認識しました。アブラナを栽培したからと言って、菜種油を作れるとは限らない。10アールの畑からどのくらいの菜種油が採れたのだろう?油1升(1.8L)が今で言えば8,000円に相当するほど高価なものだったとのこと。どうも、そうした雑学の方に興味が向いてしまいます。どうも、スーパー少女の成長と苦労譚よりも、当時の人々の暮らしやそれを支えた技術や産業の様子の方に興味関心が向いてしまう(^o^;)>poripori

主人公は矢口楓さんという中学校を卒業し高校に入学する直前の女の子です。たまたま通った神社の境内にある弓道場で、弓を引いている姿に見惚れてしまい、それがきっかけで弓道体験教室に参加することになります。残念ながら高校に弓道部はなく、社会人中心の神社にある弓道場で弓に取り組みます。高校生の仲間もいて、良い指導者にも恵まれ、徐々に技量も向上していきますが、どうも友人となった兄妹の家庭には弓道が複雑な陰を落としているようで、気になります。ある日、尊敬する指導者の一人が流鏑馬を引退するという話を聞き、どうしても見たいと出かけたのでしたが、そこで知った意外な真実とは……。

うーむ、物語としてはミステリー風の要素も含み、高校生くらいの若い人にはドキドキの展開となるでしょう。射法八節など、一つ一つステップを追って練習する様子の表現などは正確ですし、作者が弓道経験者であることがわかります。しかも、これほど克明に初心者の時を描けるのですから、たぶん近年になってから弓道を始めたのではないかと想像します。若い人だけでなく、元若い人でも弓道に接したことがある人ならば、共感するところが多いのではないかと思います。

◯

山形県の場合、旧制中学校、女学校の流れを組む高校にはほぼ弓道部があるようですし、そうでなくても最近は弓道部が人気があるのだそうな。確かに、袴姿で執り弓の姿勢は緊張感がありカッコいいですし、打ち起こしから引き分け会に入り離れに至る一連の動作には美しさがあります。特に三人立ちの場合や高校生の競技のような五人立ちの場合、射位に進む一連の動作は合理的で、退く姿も静かで落ち着きがあります。若い人は、今流行するヒップホップのようなものとは違う、魅力を感じているのかもしれません。

かく言う私も元高校弓道部員でしたし、大学生時代は体育の授業で弓道を受講し、経験者ということで伸び伸びと引かせてもらったものでした。社会人になってからも30代前半まで機会を見つけては楽しく弓を引いていましたので、30代の終わり頃に右腕の腱を痛めるまでは、元弓道三段を自負しておりました。今は実際に弓を引くことはなくなりましたが、平常心を重視し、他人に勝つことよりも自分に負けないことを大切に考えるなど、弓道を経験して得たことが何らかの形で生きているように思います。

主人公は高瀬庄左衛門。神山藩の郡方として働いてきましたが、息子の啓一郎に跡目を譲り、妻を亡くして息子と嫁の志穂と小者の余吾平と暮らしています。ところが、郷村周りのお役目で新木村に向かったはずの息子が死んだと報せを受けます。崖下に転落したらしく、嫁の志穂との間にはまだ子もないため、嫁は実家に戻らせ、余吾平には暇を取らせます。庄左衛門は郡方に復帰したった一人の暮らしを始めますが、義父と共に暮らすことを願った志穂は、次弟の俊二郎とともに絵を習いたいと通うようになります。

実家を継ぐ弟が、たびたび酒の匂いをさせることに不審を抱いた志穂は、思い余って庄左衛門に相談しますが、それは藩の政争に巻き込まれていく始まりで、息子の死にも実は思いがけない背景があったのでした。

高瀬家に婿入りする前の若かりし頃、腕に覚えのある次男坊・三男坊たちには道場主の娘をめぐる競争がありました。運が良かったのか悪かったのか、古い因縁が回り回って現在の政争の中に再び顔を出す展開は、リアルな緊迫感があります。ストイックな主人公だけでなく、藩校で息子の啓一郎が競ったライバルで、今は助教として江戸から戻った立花弦之助や、新木村の名主の次郎衛門など、脇役として登場する様々な人物像も魅力的です。あらすじをあまり詳しく書くと読む時の面白さが半減してしまいますので、ぼかしたままにしておきますが、一読後すぐに再読を始めたほどで、久々に文章が格調高く、また筋書きもおもしろい小説を読んだという気がしています。おすすめです。

◯

ちょっとだけ茶々を入れるならば、親子ほど年の離れた嫁が義父を思慕する感覚がわかりません。それって、国際ロマンス詐欺に遭いそうな危ない中高年の妄想じゃないのか(^o^)/ そういえば、どこかにもそんなドンファンがいたなあ、などと思ってしまいます。女性作家でも年の差をものともしない作品がありますが、私の感覚ではむしろ疑問視してしまうほう(*1)です。そうそう、ベルンハルト・シュリンクの『朗読者』も、かけ離れた年の差愛の問題を感じさせる面(*2)があります。まあ、70歳のゲーテが16歳の少女に恋をしたなんていう話を聞くと、たぶんゲーテもボケはじめていたんだろう、などと考えてしまう理系石頭ですので、どうにも仕方がありません(^o^)/

(*1): 川上弘美『センセイの鞄』を読む〜「電網郊外散歩道」2007年12月

(*2): ベルンハルト・シュリンク『朗読者』を読む〜「電網郊外散歩道」2019年7月

主人公・坂井祐治は植木職人で、独立したばかりのところで津波にみな流されてしまったという背景を持つ、いわゆる一人親方です。まず、この植木屋という職業設定がいい。植木職人であれば、工場勤務などとは異なり、地域の様々な人々の家に入って仕事をすることになりますので、震災復興の背後にある荒廃や様々な悲しみに向き合うこととなります。しかも、植木屋の職人気質は、どちらかといえば対人関係は不器用で無口で、家族の様々な不幸にじっと耐える姿を描くことができます。実際に主人公は、息子を授かりひたすら働くうちに最初の奥さんを病気で亡くします。6年後に再婚しますが、奥さんはできた子どもが体内で成長を止め、死産という結果になってしまいます。本当は一緒に悲しんでほしかったのでしょうが、仕事の再建を目指す職人気質はそれができない。そんな夫を拒み、妻は家族の食器をみな金槌で叩き割って家を出ていき、離婚届を送りつけますが、祐治は諦めきれない。六郎や明夫など周囲の人々も、みなそれぞれに痛手を負っています。震災を取り上げた様々な作品の中で、庶民の日常の姿を描きながら、いまだに癒えない傷と荒廃をリアルに描いたものと言えましょう。

うーむ。若い時代ならばもう少し純文学として受け止めることができたかもしれませんが、70歳を越え、様々な不幸も実感として理解できる今の年齢で読むにはいささか切なく苦しいものがあります。とりわけ能登半島地震の報道を見聞きしながらですので、思わずため息をついてしまいます。

(*1): 熊谷達也『潮の音、空の青、海の詩』を読む〜「電網郊外散歩道」2016年10月

「武士が命を懸くるは、戦場ばかりぞ」。流人・青山玄蕃と押送人・石川乙次郎は、奥州街道の終点、三厩を目指し歩みを進める。道中行き会うは、父の仇を探す侍、無実の罪を被る少年、病を得て、故郷の水が飲みたいと願う女。旅路の果てで語られる、玄蕃の抱えた罪の真実。武士の鑑である男がなぜ、恥を晒してまで生き延びたのか?

うーむ、やっぱりこれ以上の要約は無理だなあ。読み終えたあとだから感じる、この紹介文の過不足ない的確さです。

流人と押送人の二人旅という設定は新鮮で、一つ一つのエピソードは思わず息を呑み、ほろりとして、また笑えるものです。その意味では、物語として実にうまい。上下二巻、大いに楽しみました。

ただし、では作品として納得できるかと問われれば、疑問が残ります。物語の最後に明かされる流人の冤罪の真実。それは武士という存在自体に矛盾というか罪と感じてしまった自分自身もまた、その武士の一人であるということ。そこから青山玄蕃は家族や家臣たちの怒りを押し留め、実に個人的な解決を導いたわけですが、これは魯迅の『阿Q正伝』の「精神勝利法」ではないのか? 青山玄蕃一人が武士階級の矛盾を背負って無実の罪に服するというのは、概念操作で失敗を成功にすり替える万延元年の「阿Q」ではないのか。

作者がどのように考えてこうした物語を想像したのかは想像できませんが、どうも逆説好みというか、逆転の発想を好みすぎて物語の流れを作ってしまったように感じてしまいます。

本書のカバーには、次のような紹介文が載っていました。

万延元年(1860年)。姦通の罪を犯した旗本・青山玄蕃に奉行所は切腹を言い渡す。だがこの男の答えは一つ。「痛えからいやだ。」玄蕃は蝦夷松前藩へ流罪となり、押送人の見習与力・石川乙次郎とともに奥州街道を期待へと歩む。口も態度も悪く乙次郎を悩ませる玄蕃だが、道中行き合う事情を抱えた人々を、決して見捨てぬ心意気があった。

うーむ、これはそのまま上巻を要約しているもので、たぶん ChatGPT でもこれ以上の要約はできないだろうと思わせるものですが、ネタバレしない程度に私の感想をメモしておきましょう。

- 青山玄蕃の侍言葉と伝法な口調との落差は著しいものがあり、特に伝法な方に山手樹一郎か柴田錬三郎あたりの「のんきな大名」の流れかと思ってしまいます。

- 押送先の三厩までの旅の途中で様々な事件が起こり、流人と押送人の二人がそれらに絡む話になっていますが、その中でそれぞれの事情や人となりが少しずつ明らかになっていく過程はさすがにうまいです。

- 堅物で四角四面に肩肘張った19歳の見習与力・石川乙次郎と、世故に長けた三千五百石の元上級旗本の殿様である青山玄蕃のやりとりは、ちぐはぐというか、極端な対比となっています。そこで感じられる青山玄蕃の二重性というか意外なほどの「まともさ」は、読者に冤罪を想起させるのに充分です。

下巻ではどんなふうになるのだろう、結末はどうなるのだろうと興味をもたせますが、青山玄蕃本人が納得しているらしい様子を見ると、どうも解決の難しさを感じます。

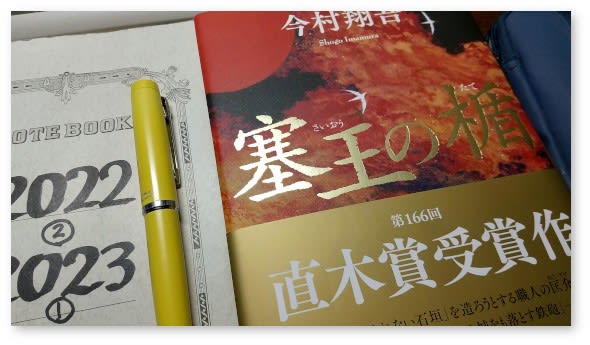

織田信長の猛攻に遭い、朝倉家の一乗谷城が陥落し、父母と幼い妹を失った主人公の匡介は、穴太衆飛田屋の頭で塞王の異名をとる飛田源斎に助けられ、特異な才能を育てられます。穴太衆というのは、安土桃山時代に活躍した石工の集団で、寺院や城郭などの石垣づくりを行った技術者の集団だそうです。ドラマは匡介が源斎の後継として「絶対に破られない石垣」を作ることで戦乱を終わらせようとし、ライバルである鉄砲職人集団の国友衆の後継者、國友彦九郎は逆に「どんな城をも落とす鉄砲」を開発しようとしています。

矛と盾の矛盾をドラマの対立軸に置き、その解決をクライマックスに据える手法は「弁証法的作劇術」とでも言えましょうか。舞台となる大津城主の京極高次とその妻・初の人物造形が面白いです。城の石垣を造る石積みの描写がたいへん興味深く、久々に面白い本を読みました。

(*1): 最近、購入した本は〜「電網郊外散歩道」2022年4月

でも、名脇役として登場した鮭延城主秀綱は情があります。庄内攻めで勝利した最上義光の凱旋行列から外れて、鮭延秀綱は庄内での人質時代に親しんだ武藤家の鷹姫を探します。興野村で消息を聞きますが、姫君と女房どもはみな越後表に逃げのびたけれど、鷹姫は湯温海という湯治場で倒れ、湯宿で療治していると言います。

「や、無事であったか。ならばすぐにでも迎えに参ろう」

内記は首を横に振り、いかにも心苦しそうに、

「湯宿は遊女屋でござるよ」

といった。鷹姫たちは売られたのである。湯温海の遊女屋には、城から落ち延びた女房たちが遊女となっているという。

「拙者はその噂をきき、湯温海まで参りもうしたが、姫様にはあえませぬ。遊女はだれも前身を語らず。無理に探し出そうといたせば、舌をかんで死んでしまうと、土地の者がもうしております。あきらめなされ。行きだおれてお亡くなりになったと、あきらめなされ」

と内記が語る背後で、妻が袖で涙をぬぐった。 (p.143)

庄内征討に貢献した最上の鮭延城主が、凱旋行列を離れ、人質時代の領主の側室の娘〜おそらくは初恋の相手〜を尋ね探し回る。そしてそれを最上義光らは咎めない。こうした脇役を含めた魅力も、本書の味わいの一つでしょう。

それに反して、豊臣秀吉は「人たらし」などと人材登用の積極面を評価されることが多いけれど、作者は必ずしもそれに賛成しません。逆に、よりによって一番嫌がることをあえてしてくる性悪な面も描きます。合戦の場面よりも、徳川方と豊臣方の間にあって、最上義光が徳川方に味方することを選んだのは、奥州仕置の帰りに秀次に見初められた娘・駒姫を秀吉の命令で関白秀次に連座し斬死させられた恨みだけではなかったというあたりが、説得力があります。

また、戦国の物語で武将の勢力争いはまあ毎度のことですが、本書で注目したのは、最上義光が推進した最上川中流域の舟運の難所を開削する工事や、庄内平野をうるおす北楯大堰等の土木工事です。西回り航路に接続する最上川舟運の発展も、現代に通じる「米どころ庄内」の確立も、この最上義光の功績なくしてはありえません。山形の人が、最上義光を高く評価する所以でしょう。このあたりへの目配りがきちんと書かれているあたりに、ベテラン作者の重層的な視点を感じます。

◯

越後の上杉をバックにした庄内の悪屋形・武藤義氏が倒されるところは、藤沢周平が初期短編の中で「残照十五里ケ原」として描いています(*1)。こちらは歴史小説で、最上義光の勢力が押し寄せてくる動きを、庄内側から描いています。山形側から本書を、庄内側からは藤沢周平「残照十五里ケ原」を、並行して読むとなるほどと興味深いものがあります。たしか、『無用の隠密』と改題されて、文庫化されていたのではなかったか。

(*1): 『藤沢周平未刊行初期短編』を読む〜「電網郊外散歩道」2007年4月

物語は、義光と父・義守の対立に発する襲撃から始まります。要するに家臣団の内部対立が父子の確執のもとであり、その背後には伊達家や天童頼久ら最上八楯の勢力争いがあり、要するに最上家はまだ不安定な地方領主の一人にすぎないということです。高擶(たかだま)城に軟禁されていた義光は山寺に脱出、ここでしがらみのない流れ者などを加えながら配下を増やし、力を蓄え、機を見て実力行使の形で山形城に戻ります。

本丸の父・義守と新館の子・義光の対立は、結局は外部の力を頼みとする父・義守が逃亡する形で展開しますが、やはり周辺勢力との危ういバランスが続きます。その間に、織田信長の台頭と挫折、豊臣秀吉と明智光秀との決着など、歴史を揺るがす大事件が続きますが、正直に言って山形は遠い。関西で起こる事件は、最上川舟運の紅花商人などの情報がたよりです。その点、谷地の白鳥十郎長久は情報が早く、最上義光の立場から見れは立ち回りがいちいち小面憎い。庄内の悪屋形・武藤氏の動きもあり、宿敵天童頼久と裏で暗躍する白鳥十郎長久を倒し、領内をまとめる必要がありました。

◯

面白いです。昔の山本周五郎『樅の木は残った』原作の大河ドラマでは、伊達家の立場から描かれていましたので、当然のことながら最上義光とその妹・義姫は悪役として描かれます。伊達政宗は母・義姫から毒殺されそうになるのですが、山本周五郎は母親だから罰しなかったことにしていたのではなかったか。その筋立てはどう考えても無理があります。高橋義夫さんのほうが、解釈はずっと合理的です。

第1話:「花だより〜愛し浅蜊佃煮」。澪と源斎先生が大阪に行ってしまった後の、江戸「つる家」店主・種市の空虚感。そこに自称大阪の易者が見立てた運勢が大打撃となり、東海道を歩いて澪に会いに行くことになります。土産に作った浅蜊の佃煮は、結局は戯作者の清右衛門と版元の坂村堂に食べられてしまいます。まあ、私もぎっくり腰は経験がありますので、仕方がないと思いますね〜。

第2話:「涼風あり〜その名は岡太夫」。御膳奉行・小野寺数馬に嫁いだ奥方の乙緒(いつを)もかなり風変わりな人ですが、お相手の小野寺数馬も同様に風変わりであるだけでなく、忍耐強く理解力のある人で、まずは良かった。恋は情熱ですが、愛は理解と忍耐です。惚れた晴れたでは立ち行かないものが、年月を経て現れてきますので。

第3話:「秋燕〜明日の唐汁」。吉原の妓楼「翁屋」で「あさひ太夫」として過ごした過去を持つ野江は、オーダーメードの眼鏡屋さんを営んでおりました。淡路屋の再建から三年以内に、男名前の店主にする掟があり、番頭の辰蔵を婿に迎えてはという恩人のすすめはありましたが、野江はなくなった又次が忘れられません。あさひ太夫と又次にはどんな因縁があったのか、本編では描かれなかった経緯が明かされますが、思わずホロリのお話です。泣けてきます。

ただなあ、とてもいい話なのですが、女性である作者が描く男性像はどうも「陰のある不良っぽい喧嘩も強い男」>「誠実だが腕力は弱い優しい男」という傾向があるようです。うーむ、野球の「ハンカチ王子」は「男の子への無言の圧力の構造」をあらわにした(*3)ためにインパクトがあったのでは。又次と辰蔵の対比は、どうもこの類型にあてはまってしまうようで、作劇術のうちとはいえ、いささか残念な面もあります。

第4話:「月の船を漕ぐ〜病知らず」。大阪でのコレラの流行になすすべもなく患者を助けることができなかった夫・源斎先生の無力感・絶望感を支えることができない妻・澪の苦悩のお話です。流行性の疫病に対して漢方医が無力であったことは、「仁〜JIN〜」の南方先生の登場まではいたし方ないことではありますが(^o^)/、そうか、味噌汁の味噌の味が決め手でしたか。たしかに、同郷の夫と妻は多少の好みの相違はあれど基本的な美味しさの基準はよく似ていることが多いものです。年を取ると、食の好みの類似性というのは大事な要素の一つ。まあ、そういう味覚に飼いならされただけという説も一部にはありますが(^o^)/

いずれにしろ、長く続いたシリーズの後日談や明らかになっていなかった秘密が明かされる、ファンにはたいへん嬉しい一冊でした。高田郁さん、ありがとう!

(*1):高田郁『みをつくし料理帖』シリーズ

『八朔の雪』、『花散らしの雨』、『想い雲』、『今朝の春』、『小夜しぐれ』、『心星ひとつ』、『夏天の虹』、『残月』、『美雪晴れ』、『天の梯』

(*2): ブログ「読書と映画とガーデニング」

(*3): 男の子とハンカチ、あるいは非言語的メッセージ〜「電網郊外散歩道」2006年8月

それなりの時間を過ごしてくると、人生には妙なことが起きるものだ―。昔なじみのミルク・コーヒー、江戸の宵闇でいただくきつねうどん、思い出のビフテキ、静かな夜のお茶漬け。いつの間にか消えてしまったものと、変わらずそこにあるものとをつなぐ、美味しい記憶。台所のラジオから聴こえてくる声に耳を傾ける、十二人の物語。滋味深くやさしい温もりを灯す短篇集。

とありました。短編集の中身は、

- 紙カツと黒ソース

- 目薬と棒パン

- さくらと海苔巻き

- 油揚げと架空旅行

- 明日、世界が終わるとしたら

- マリオ・コーヒー年代記

- 毛玉姫

- 夜間押しボタン式信号機

- <十時軒>のアリス

- いつか、宙返りするまで

- シュロの休息

- 最終回の彼女

というもので、著者のあとがきによれば女性と男性の主人公が交互に登場する配列にしたのだそうです。『台所のラジオ』という題名のとおり、また以前読んだ『それからはスープのことばかり考えて暮らした』(*1)と同様に、何かしら食べものや料理が登場するのですが、今回はそれらがどれも「ひねている」というか、登場人物が力説するほど美味しそうには思えない。どこかフワフワした物語はいつのまにか終わっている、というようなタイプのお話が並びます。

うーむ、やっぱりこれは、もっと若い頃に都会の空気の中で読むには良かったのかもしれないけれど、もうすぐ古希の爺さんが果樹園の草刈りの一服で読むような本ではなかったなあ。まあ、夢に出てくるような強烈さは皆無なので、寝床で一話ずつ読み進めるのには良かったけれど。一緒に購入した『農ガール、農ライフ』は、すぐに面白く読んだ(*2)のでしたが、こちらは読みかけては中断、また読みかけては中断と、だいぶ時間がかかりました。

(*1): 吉田篤弘『それからはスープのことばかり考えて暮らした』を読む〜「電網郊外散歩道」2013年7月

(*2): 垣谷美雨『農ガール、農ライフ』を読む〜「電網郊外散歩道」2021年2月