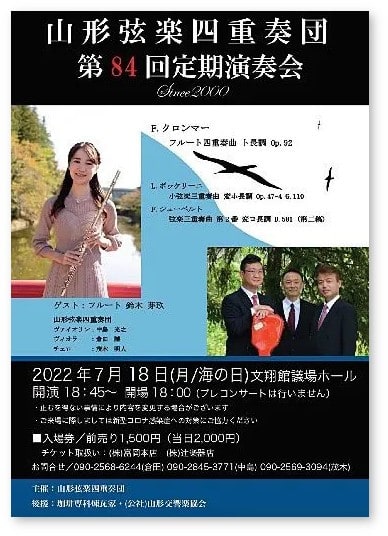

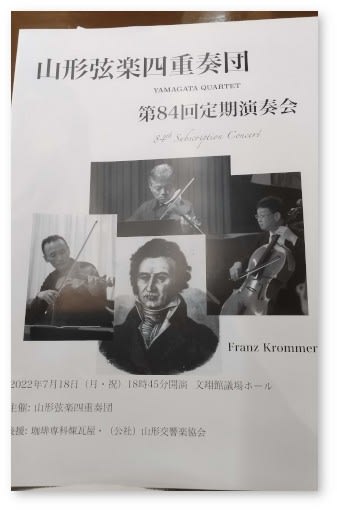

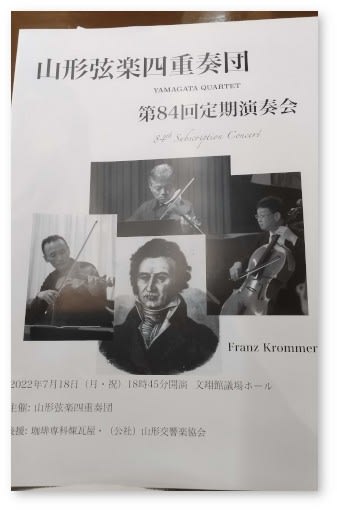

海の日で休日となった7月18日(月)、夕刻より山形市の文翔館議場ホールで、山形弦楽四重奏団の第84回定期演奏会を聴きました。プログラムノートとプレトークの担当はヴィオラの倉田譲さんで、今回取り上げた三人の作曲家と作品についての話。中では、シューベルト家の家庭音楽会でお父さんが担当したチェロがあまり上手ではなかったらしく、ワルツの「ブン・チャッ・チャ」でもちょっと遅れ気味に入るのに対し、ヴィオラ担当のシューベルトがすかさず合いの手を入れるので「(ン)ブンチャッ・チャ」みたいになると、いわゆる「ウィーン風」になるという話が面白かった。今回は、コロナ禍への対応もだいぶ慣れてきたのか関西からK氏が来県するなど、聴衆の人数もだいぶ多かったようです。

ちなみに今回のプログラムは

- ボッケリーニ 弦楽三重奏曲変ホ長調 Op.47-4

- シューベルト 弦楽三重奏曲第2番変ロ長調 D.581(第2稿)

- クロンマー フルート四重奏曲第8番ト長調 Op.92

ヴァイオリン:中島光之、ヴィオラ:倉田譲、チェロ:茂木明人、フルート:鈴木芽玖

というものです。

1曲め、ボッケリーニの弦楽三重奏曲は、2つの楽章からなるチャーミングな曲です。ステージ左から、ヴァイオリン(中島)、ヴィオラ(倉田)、チェロ(茂木)という配置で、第1楽章:アダージョ、第2楽章:テンポ・ディ・メヌエット〜トリオ。気心のしれた三人による親密なアンサンブル。ネットで探せばいくつかは見つかるでしょうが、当地でこういう曲に実演で接するのは極めて稀なことでしょうから、実に貴重な経験です。

2曲め、シューベルトの弦楽三重奏曲第2番。こちらは4楽章形式の作品です。第1楽章:アレグロ・モデラート、第2楽章:アンダンテ、第3楽章:メヌエット、アレグレット〜トリオ、第4楽章:ロンド、アレグレット。終楽章などにシューベルトらしい少しデモーニッシュな面もちらりと見せながら、全体としては優しい音楽になっています。

15分の休憩の後、後半はクロンマーのフルート四重奏曲です。

F.クロンマー(1759〜1831)は、「18世紀末のウィーンで影響を及ぼしたチェコの作曲家の中で、最も成功した作曲家」とのことですが、もう少し詳しく知りたいと思い検索したけれど Wikipedia にもそれらしい項目は見つからない。よく調べてみると、クロンマーというのはドイツ語よみで、実は「フランティシェック・ヴィンツェンツ・クラマーシュ」という名前で項目が作られていた(*1)のでした。それによると、ハイドンを超えるなんだかすごい数の弦楽四重奏曲、ヴァイオリンや木管楽器のための協奏曲、9曲の交響曲などを作曲していて、「ベートーヴェンのライバルとして活躍」していた人らしい。どうやら近年その作品が見直されてきているのだそうです。

ステージ上は、左からフルート(鈴木芽玖)、ヴァイオリン(中島)、ヴィオラ(倉田)、チェロ(茂木)という配置で、黒づくめのおじさん三人組の中に華やいだ紅一点がいかにもフレッシュな印象です。

第1楽章:アレグロ、軽やかなフルートが飛び跳ねるような音楽。注目すべきはヴァイオリンを低めの音域で2ndに回らせて主役の座を奪ったような軽快なフルートだけれど、チェロの高域を使った表現も、でしょうか。第2楽章:アダージョ、まるで主役がVcに移ったかのようにチェロの印象的な響きで始まり、フルートとチェロが会話するような美しい音楽です。第3楽章:メヌエット、アレグレット〜トリオ。一転して華やかに軽やかに。弦3本のアンサンブルの緊密さが光ります。第4楽章:アレグロ。フルートと弦のアンサンブル、VnとVla の息のあった同行や、特にここでもチェロの高域を存分に駆使したパッセージが印象的な、室内楽らしいいい曲、演奏でした。

アンコールは、次回の第85回定期演奏会(*2)で取り上げられる予定の、モーツァルトの歌劇「魔笛」のフルート四重奏による編曲版から、「僧侶の行進」を。

今回のクロンマーは、米沢市出身で山響にもときどき客演で参加するという鈴木芽玖さんの提案で組まれたプログラムらしいけれど、弦の人はあまり知らないというクロンマーの作品を実演で接することができました。もちろん、私もすべて初めて聴く曲ばかり。こういう体験は実に貴重です。梅雨が一休みしている夏の夜、一服の清涼剤となった演奏会でした。

(*1):

フランティシェック・ヴィンツェンツ・クラマーシュ〜Wikipedia の解説

(*2): 第85回定期演奏会は、2022年10月25日(火)、18字45分〜、文翔館議場ホールにて。