民放の中波ラジオ番組でクラシック音楽のコーナーというのはかなり貴重だと思いますが、YBC(山形放送)の12月5日(木)放送の「ミュージックブランチ」にて山響の事務局長の西濱専務理事が出演、先の11月23日・24日の第321回定期演奏会の話と、新年度のプログラムについての紹介がありました。これがたいへん興味深いものでした。ラジコフリーでは、今日、12月11日(水)の19時54分まで聞くことができるようですので、リンクを張っておきます。1時間20分頃から始まりますので、スライダーで動かすとそこから聞くことができます。

第321回定期演奏会は、ジュリアン・ラクリンさんのヴァイオリン、ヴィオラ、指揮の三刀流を堪能したわけですが、ラクリンさんご本人が、シューマンの3楽章から4楽章にかけては、アメリカで出せなかったものを山響では出せたと大絶賛だったそうです。奥様もヴィオラ奏者ですが、先日のシカゴでやったモーツァルトより良かったとの評価で、すごいオーケストラがあるのね、と褒めてくれていたとのこと。山響のコンサートマスターの髙橋和貴さんがラクリンさんの一番弟子だそうで、そんなご縁でつながりができ、山響の経営状況なども説明して、気持ちを通わせて来てくれたのだとか。そういえば、客席に若い人の姿が多いことに気づいたラクリンさん、山形の企業がサポートシートを提供して若い人を呼んでいる試みに共感していたのを思い出しました。再来年以降、再び呼ぼうということになっているそうなので、これは楽しみです。

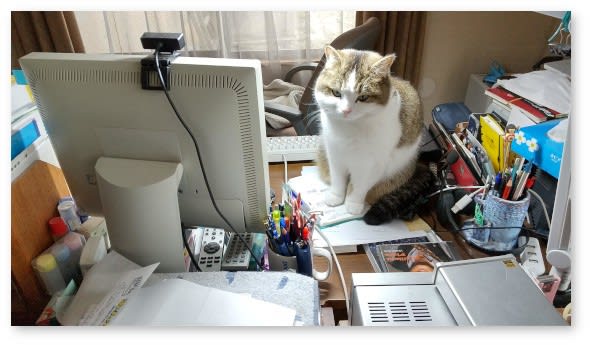

もう一つ、新シーズンは「Legend〜伝説・伝承」をテーマにしたプログラム(*1)になっているとのことで、主だったところを紹介してくれました。定期会員ですので私の手元にも届いていますが、山響は特別だと語るオッコ・カムさんのシベリウスは「レンミンカイネン」、小林愛美さん、ガルシア・ガルシアさんが登場してラヴェルやショパンのピアノ協奏曲、沼尻竜興さん指揮でシューマンの3番と堀米ゆず子さんのサン=サーンスのヴァイオリン協奏曲、原田慶太楼さんが振るニールセン、バボラークさんのブラームス4番、鈴木秀美さんのモーツァルト「レクイエム」、大植英次さんの初登場とエルガー、ベートーヴェン、前田妃奈さんがチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲など、盛りだくさんです。常任の阪哲朗さんも、メンデルスゾーンの劇音楽「夏の夜の夢」やシューベルトの「グレート」、演奏会形式でプッチーニの歌劇「蝶々夫人」等を指揮する予定で、これまた期待大、楽しみです。

何かと値上げの時期ではありますが、無駄な出費はできるだけ節約して、山響の定期会員の会費を確保しておかねば!

(*1): 山形交響楽団2025-2026定期演奏会・特別演奏会のご案内〜山響ホームページより

今年の農作業もそろそろ最終盤に近づき、寒い小雨の日が多くなりましたが、晴天の日には剪定枝や落ち葉を燃やしたり、穴を掘って落下した果実を埋めたり、様々な後始末が残ります。そんな晩秋の農作業のために、AMポケットラジオを愛用していますが、民放の「送料無料!」「30分以内なら◯割引!」などという健康食品もどきの宣伝が胡散臭いのと、NHKの野球中継や政治家の討論番組を聴いていると農作業をするのがいやになるので、やっぱりお気に入りのクラシック音楽を聴きたい。そんなわけで、先日、某密林より小さなMP3プレーヤーを購入しました。いつも使っている中国製のラジオ兼MP3プレーヤーの電源スイッチが不安定なことと、充電忘れで使えないことがあることから、スピーカで聞くことができるタイプの製品(*1)を選んだものです。デザインはなんだか昔の某リンゴ社の携帯型プレーヤーみたいですが、胸ポケットに入れて鳴らすには良さそうです。

で、実際に鳴らしてみました。残念ながらスピーカが小さすぎて音は低音がもの足りず、今までの中国製のラジオ兼用のMP3プレーヤーのほうがまだ良いのですが、とにかく小型で胸ポケットに入れても邪魔にならない。R.シュトラウスの管弦楽曲のようなダイナミックレンジの大きな音楽は不向きですが、バロック音楽のようなものはなんとか聴けるようです。また、演奏中の曲のファイル名が表示されるのと、再生するフォルダを選択することである程度は聴きたい曲を選択することもできるようです。これはありがたい。

とりあえず、電池が長持ちして電源の心配の少ないAMラジオか、クラシック音楽を連続して聴けるMP3プレーヤーか、どちらかを胸ポケットに入れて畑に出かけます。熊よけになるかどうかは不明ですが、農作業の音楽にはオーディオ的に難しいことを言ってもしょうがないですから(^o^)/

(*1): 古希を過ぎた年齢のため、聴力の保護の意味でイヤフォンはできるだけ使わないようにしています。

- バロック時代の作曲家ヴィヴァルディを「同じ曲を何度も作曲し直した人」と酷評。聖ピエタ救貧院で少女たちに音楽を教え演奏を指導した立場の作曲家を揶揄する傲岸さを感じてしまう。

- オーケストラのヴァイオリン奏者だったオーマンディが、病に倒れた指揮者の代役で指揮台に立つようになったけれど、オペラの経験がないためにオペラを振ることはなく、録音したのはヨハン・シュトラウスの「こうもり」だけだったことをとらえ、「ヨハン・シュトラウスの理想的指揮者」と皮肉ったそうな。他人を見下しバカにする性格かと思ってしまう。

- 「春の祭典」を作曲するもとになった中心的なイメージは、28歳の時に見た幻影「「輪になって座った長老たちが死ぬまで踊る若い娘を見守る異教の儀式」から着想を得たのだとのこと。もしこれが現実のものであれば、パワハラ・セクハラの極致と言うべきでしょう。あまり趣味の良いものではないと感じてしまう(*1)。

などでしょうか。

まあ、作曲家の人間性を云々するのは野暮な話だとは思いますが、人にはやっぱり好き嫌いの感情があり、偉い人だとは思うけれどお友達にはなりたくないタイプだと感じるのは自由だろうと思ってしまうのです(^o^)/

画像は最初に購入したストラヴィンスキーのLPレコードで、ストコフスキーが指揮した「火の鳥、ペトルーシュカ」の廉価盤。懐かしい。

【追記】

Youtube で「ペトルーシュカ」の録音を見つけました。すでにパブリック・ドメインになっている1957年の録音で、ストコフスキー指揮ベルリン・フィルによる、まさにこのLPの演奏です。

Stravinsky Petrushka Berlin Philharmonic Leopold Stokowski

(*1): ストラヴィンスキー「春の祭典」を聴く〜「電網郊外散歩道」2021年6月

連載の第1回から読み始めると、新聞の記事として読んでいたのとはまた違った、続きものとして一気に読むことによる強い印象を受けます。創立名誉指揮者の村川千秋さんらにより山形にプロ・オーケストラが設立され、多くの人々の支援を受けながら数々の困難を乗り越えて50年という節目の年を迎えたこと。同時代を生きてきた者として、あらためてすごいなあと感銘を受けます。とりわけ印象に残るのが、コロナ禍の中の苦闘です。

演奏が終われば聴衆の拍手があるのが当然と思っていたのが、実は当然ではなかった。聴衆が集まることの価値が、楽団組織の経営的な問題だけではない、演奏家の存在意義やアイデンティティに関わる深い意味があったことが浮き彫りになりました。作曲家がいて演奏家がいて聴衆がいる。それらはどれもかけがえのない存在なのだ、ということ。スクールコンサート等で未来の聴衆を育てていることの意味は大きいと感じます。どうも、大衆消費社会における単純な消費活動の枠には収まりきれないものがあるなあ。

地元紙・山形新聞が地元のオーケストラ「山響」を応援するということにとどまらない、素晴らしい連載記事を書かれた伊藤律子記者に感謝と敬意を贈ります。記事を提供した山形新聞と冊子にまとめていただいた編集委員会の皆様に心から御礼を申し上げます。本冊子は、私の宝物になりました。

YouTube より、山形交響楽団×日本遺産「山寺と紅花」

演目①作曲:佐藤敏直/編曲:井上直樹

交響讃歌「やまがた」より ”紅花幻想”

BENIBANA Fantasy - Symphonic Hymns "YAMAGATA"

Music by Toshinao Sato Arranged by Naoki Inoue

演目②作曲:A.ドヴォルザーク/編曲:井上直樹

交響曲第9番「新世界より」 第2楽章より ”家路”

From the New World mov.2-Largo

Music by A.Dvořák Arranged by Naoki Inoue

演奏:山形交響楽団

1st Trumpet:井上 直樹

2nd Trumpet:松岡 恒介

Horn:関谷智洋

Trombone :太田 涼平

Tuba :久保 和憲

いいなあ。金管五重奏。編成から言えば室内楽の規模ですが、山寺の自然の中で演奏されるこういうのもやっぱり"室内"楽というのだろうか(^o^)/

夏休みとはいえ、うちの吹奏楽部は毎日練習だよという中高生、孫が練習で学校へ行くねえというジッチャンバッチャンも少なくないことでしょうが、皆様どうぞ厳しい暑さでバテませんように、7月最後の日をどうぞ健康にお過ごしください。

退職して週末農家から専業農家となった今は、USBメモリに収録したmp3形式の音楽を、某中華製のラジオ兼用プレーヤーで再生します。年齢的に、耳をいたわることが必要なため、イヤフォンは使わずにスピーカから流れる音を楽しみます。今までは、畑に何か台を置いてその上で鳴らしていましたが、動き回ると距離が有りすぎて聞こえなくなるのが欠点でした。

そこで考えたのが、首に名札を下げるあれ、ネームストラップというやつの名札の代わりにこの携帯ラジオプレーヤーを下げるという方法です。ぶらぶら下げておくと邪魔なので、作業着の胸ポケットに入れておくと、いつも胸元で音楽がなりますので、いくら動き回っても大丈夫です。

最近聴いた中では、ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団の120周年アニヴァーサリーで公開された太っ腹なmp3形式のファイルから、ブルックナーの交響曲第8番やサン=サーンスの交響曲第3番などが良かった。曲の区切り近くに一休みするなどして果樹園内を動き回り、脚立に上り下りしています。どちらかというとしんねりむっつりの音楽はあまり農作業向きではなく、これまでの実績では、シューベルトのハ長調の大交響曲とかドヴォルザークの交響曲第8番などは今の季節にぴったりの雰囲気です。

残念ながら、作業中の畑に来訪者があり、このあとラジオを消して対応しましたので続きを聴くことはできませんでしたが、なに、現在ではラジコのタイムフリーという手段(*1)があります。少なくとも今週中であればもう一度じっくり聴くことができるはず。この雨降りで、どうせ畑には出られませんので、できれば今日あたり聞ければいいなあ。

もう一つ、そもそも民放の中波ラジオでクラシック枠を設けること自体がかなり珍しいことだと思いますし、さらにオーケストラの団員に一人ひとりインタビューするという番組を企画するのもかなり実現までにはハードルが高かったのではないかと思います。そのへんの裏事情というかタネ明かしというか、そんなことも知りたいものだと思っています。何かの機会に、例えば山響ファンクラブの会報あたりで、西濱さんが青山アナウンサーを逆取材なんていう企画はできないものでしょうか(^o^)/ あるいは、企業が山響の定期演奏会に青少年向けのサポートシートを提供する、なんていう企画がどんなふうに発想されてどんなふうに進められているのか、なんていうのも面白いかもしれません。あ、これは高校の放送部あたりの企画かなあ(^o^)/

(*1): radiko : timefree 〜 ミュージックブランチ、3月28日分、山形、タイムフリー〜これまでの例では、団員紹介はだいたい10時15分過ぎから10時半ころが多いようです。

【追記】

雨の午前中、ラジコのタイムフリーで昨日の「木曜クラシック」、西濱秀樹さんの話をじっくり聴きました。いやあ、いつもの軽妙な話術にプラスして、後半の年間プログラム紹介の内容はわくわくするほど楽しみです。秋田で井上道義さんと出演交渉した話や、クラリネットのポール・メイエさんが山響を気に入って、フランスやヨーロッパ各地で「山響いいよ〜」と宣伝してくれている話などなど、とにかく内容豊富、魅力がいっぱい。面白かった〜!

ハイドン【生涯と名曲】実は超大物だった交響曲の父・弦楽四重奏曲の父の人生を濃厚解説/告別・驚愕・軍隊・めんどり・王妃・皇帝などの傑作

ハイドン晩年の70歳の頃は、宮仕えから自由になり、オラトリオに精力的に取り組んでいるようで、1801年に「四季」を発表しています。YouTube はハイドンの「四季」から第1部「春」の前半部分を。

Haydn The Seasons [HD] - Spring part 1: introduction & spring chorus

また、ヴェルディも71歳で「ドン・カルロ」を、73歳で「オテロ」、79歳で「ファルスタッフ」を書き上げているなど、古希を過ぎてもまだまだ元気です。

私が一番好きなオペラは「ドン・カルロ」ですが、その終幕から死を前にしたロドリーゴの最後のアリア;

Dmitri Hvorostovsky - O Carlo, ascolta from Don Carlos (CSOTW, 17th June 1989)

R.シュトラウスの場合、70歳の頃はまさにナチス政権の真っ最中で、ユダヤ系のシュテファン・ツヴァイクの「無口な女」を作曲していますが、ナチスに作者の名前を取り除くように言われても拒否するなど、なかなか難しい綱渡りもあったようです。馴染み深い「4つの最後の歌」を作曲したのが1948年、84歳のときでした。

エリーザベート・シュヴァルツコップのソプラノ、ジョージ・セル指揮ベルリン放送交響楽団の演奏で。

Richard Strauss : Four last songs - Elisabeth Schwarzkopf / Szell*

音楽は若々しいフレッシュなものというよりも、人生の苦さも充分に味わった上で、充実した美しいものになっていると感じます。成熟と共に失ったものもあるけれど、得たものも少なくないといったところでしょうか。

仕方がないので、とりあえずFMチューナー代わりに ONKYO のミニコンポ FR-XN7TX を寝室から移動し、FM専用アンテナに接続してみました。すると、EPROM ERROR と表示され、受信できません。まあ2008年に型落ち品で購入した古い機器ですので、有りうることではありますが、これまでの ONKYO 製品の信頼度からみて、たぶん電源を入れ直せば治るはず。で、コンセントから電源プラグを引っこ抜き、30秒ほど置いてからプラグ入れ直してみました。こんどは 82.1MHz と表示されましたが、肝心の NHK-FM山形 の放送が音が出ません。はて、面妖な…いろいろ試みた中で、リモコンで AUTO チューニングを解除し、手動で周波数を合わせてみたら、ちゃんとステレオ音声で音が出ました。どうも、 AUTO 回路に問題が発生したみたいです。

そんなこんなで、書斎のメインのステレオ装置の一部が模様替えとなりました。この機会に、古い装置を全部廃棄して小型のミニコンポだけにしようかとも考えましたが、それはまだ早いようです。

普段は Ubuntu Linux の再生する音を USB 経由で Topping D10s という DAC によりアナログ音声信号に変換し、これをやはり ONKYO のミニコンポ CR-555 で増幅して鳴らすという簡易デスクトップ PC-audio が主体となっていますが、いくら古い装置とはいえ、書棚に埋め込んだブックシェルフ・スピーカ YAMAHA NS-650 の音はミニコンポの小型スピーカでは出せない音です。一部の模様替えを契機に、メインのステレオ装置で昔のCD/DVD等を再生する機会が増えたようです。

今回のゲストは、山響の第2ヴァイオリンの常盤郁子さんでした。常盤さんは東京生まれ、山響入団29年だそうで、もちろんお名前とお顔は承知しており、クルクルパーマの小柄な女性で、活発で元気な人、という勝手な印象を持っていたのですが、お話を聴くと実際とはだいぶ違っていたようです。雪道を歩くのがいまだに慣れないそうで、ヴァイオリンケースを背中に背負って歩いていたらツルッと滑って背中から転んだことがあったそうな。幸いにヴァイオリンは無事だったそうですが、たぶん靴底が雪道仕様ではなかったのかも(^o^)/ そうそう、常盤さんは猫好きなのだそうで、我が家のやんちゃ猫・李白クンが「よろしくニャン」と言っておりました(^o^)/

最近、Spotify よりもインターネットラジオ局のほうがいきなり広告が割り込むこともなくて快適だと感じて、Linux でも Windows でも共通に利用しております。近いうちに、クラシック音楽を楽しめるインターネットラジオ局をご紹介してみましょう。

外観上は特に問題はなく、ピアノも設置する関係で湿気には注意を払ってきましたので、エッジ素材が加水分解してボロボロになるという事態は避けられているようです。電源を入れてアッテネーターを回してみると、さすがにガリガリと雑音が入ります。抵抗の接点の接触不良のようです。一応、何度も回してみてガリガリノイズが出なくなったのを確認して簡単な点検は終了。

久々にメインのステレオ装置(*2)でCDを鳴らしてみましたが、チャイコフスキーやラフマニノフのピアノ協奏曲は、常用する簡易な PC-audio のミニコンポSPには出せない低音の迫力を感じます。音量を上げると、よけいにそれを痛感します。一時、古いステレオ装置一式を処分して書棚のスペースを開けようかとも考えたのでしたが、その前に昔の専門書の処分が先だろうと残したのでした。古いヤマハのスピーカー、やんちゃ猫・李白のいたずら被害も受けていませんので、この分だともう少し延命しそうです。

(*1): スピーカーエッジの寿命が来たようです〜「My Audio Life (趣味のオーディオ)」

(*2): 書斎のステレオのアンプを元に戻したが〜「電網郊外散歩道」2021年10月

そういえば、以前はシステム手帳のリフィルに印刷して持ち歩けるように、コンパクトに要約して入力していた(*1)のでしたが、システム手帳も使わないし、自宅にいることが多くなった今は、本家本元の山響の紹介ページにリンクしておきましょう。

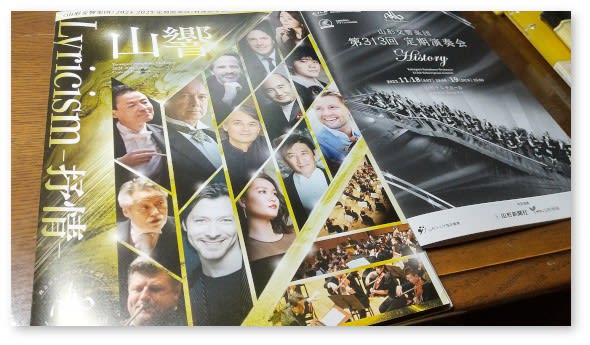

来シーズンのテーマは、

『抒情-Lyricism-』~世界のトップランナーが山形に集う2024-25シーズン

だそうです。実際、共演する演奏家の顔ぶれを見ても、

ペーター・ヤブロンスキー(Pf)、セルゲイ・ナカリャコフ(Tp)、ポール・メイエ(Cl)、ジュリアン・ラクリン(Vn)、準・メルクル

など海外勢に加えて、井上道義さん、辻彩奈(Vn)さん、仲道郁代(Pf)さんなど、そうそうたる人たちばかり。特に第318回定期、辻彩奈さんと上野通明(Vc)さんでブラームス「二重協奏曲」、モーツァルト「戴冠式ミサ」でアマデウス・コアの合唱が聴けるのもコロナ禍以来久々で、本当に魅力的なプログラムになっています。今から楽しみでなりません。まずは心身ともに健康で、農作業も着々と進めておき(^o^)、音楽を楽しめるようにしておかなければ。

(*1):例えば 「新シーズン!山形交響楽団&山形弦楽四重奏団の演奏会予定」(2009年1月)、「山響の新シーズンの定期演奏会プログラム」(2016年12月)〜「電網郊外散歩道」より

ただし、ガット弦は素材が軽く湿気に弱いため、調弦が安定しにくいとか、張力が弱く音量を出しづらいといったような弱点もあるのだそうです。その点、山形テルサホールは800席の定員であまり大きなホールではない上に、響きが良いことで知られています。佐藤俊介さんのヴァイオリン演奏、もっと聴きたかった。例えばこんなふうに。次の機会に期待しましょう。

Bach - Violin Concerto in D minor BWV 1052R - Sato | Netherlands Bach Society

◯

ところで、ガット弦を張ったヴァイオリンは音量が出しづらいことから、大きなホールでは難しさがある、ということから、こんな風に考えてみました。

バッハの時代には、石造りの教会で演奏されることが多かったでしょうし、ハイドンやモーツァルトの時代には、貴族の、お城のようなお屋敷での演奏が多かったことでしょう。ベートーヴェンの時代にも、劇場のようなところで演奏会が開かれることが多く、その席数はあまり多くはなかったようです。ところが、

産業革命が進み、市民階級が演奏会を支えるようになると、経済効率性から演奏会場が大型化していく(コンサートホールの成立)

↓

ガット弦では音量が出しづらいことから、オーケストラの人数の拡大とともに、張力を強くできるスチール弦やナイロン弦等が登場する

↓

張力が強くできると振幅が大きく取れることから大きな音が出せるが、反面、自然減衰までに時間がかかる

↓

テンポを遅めに取り、減衰に要する時間を確保しやすくする

↓

ゆっくりしたテンポの重々しい巨匠風の演奏スタイルが主流になる

ということではないのか。

いや、まったく理系の石頭、素人音楽愛好家の発想ですので、実際にどうなのかは不明ですが、19世紀末〜20世紀前半まで、ゆっくりしたテンポで重々しい巨匠風演奏スタイルが席巻した背景には、大人数のコンサートホールが主流になったから、という理由があったのかもしれません。

もう一つ、アホな推測を付け加えれば、大ホールが中心の大都市部では、重々しい巨匠風演奏スタイルに慣れた人たちが多いので、古楽系の演奏を好まない人もけっこう多いのではないかと思います。その点、小ホールで古楽系の演奏に触れる機会の多い田舎では、「それはそれ、これはこれ」とあまり抵抗なく受け入れられやすいのかもしれないなあ、と思います。

最近は、YouTube や Spotify など、お目当ての曲を聴く手段がだいぶ増えてきましたが、これらも流しっぱなしにしていると広告が割り込んできて、しかも「会員になってお金を払えば広告は入らないよ」と誘われる仕組みになっているようです。音楽を遮ってしゃべりだす広告には思わず反感を覚えてしまいますし、月額980円、あるいは年額9,800円などの会費を払い続けるに値するほどの利用はたぶんしないでしょう。むしろ、小規模とは言え今まで蓄積してきたLP/CD等のライブラリを何度も聴きたい気持ちのほうが強いです。

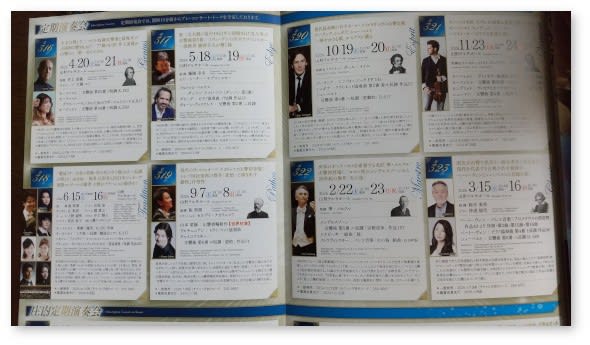

私の場合、今は簡易なデスクトップ PC-audio が主体になっていますので、Linux PC 上の Rhythmbox という音楽再生ソフトで、広告に邪魔されることなく長時間ずっと音楽を流し続けることは可能です。ただし、「長時間ずっと好みの音楽を流す」には少々工夫が必要で、それには同ソフトウェアの「フィルタ」機能が役立ちます。

Rhythmbox の「レンズ」ボタンをクリックすると、PC に蓄積された音楽データの中から、キーワードに合致する曲を選択して一覧してくれます。例えば「Piano Trio」と入力すると、ブラームスのピアノ三重奏曲やドヴォルザークのそれ等を表示するので、最初からずっと再生していけば、いろいろな作曲家のピアノ三重奏曲を流しっぱなしにできる、という仕掛けです。

よく晴れた秋の夕方、果樹園から帰って着替えながら「Dvorak」を連続再生すると、交響曲や協奏曲、室内楽、歌曲などがずっと流れ、気分はドヴォルザーク色に。ちょいとユーウツな気分であれば、「Andante」と指定してやると、バッハのブランデンブルグ協奏曲の第2番と第4番とか、バルトークの「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」とか、ベートーヴェンのピアノ協奏曲第4番とか、Andante と記載のある楽章を再生します。途中でストップして翌日に続きを聴きたければ、PC の電源を shutdown せずに suspend すれば、翌日また続きを再生できます。私の場合は Linux PC ですので Rhythmbox を使いましたが、Windows 上の音楽ツールでもでも同様のことができるはず。ちょいとフィルタを工夫すれば思いがけない演奏リストになることもあり、使い方を工夫すれば、なかなか便利なものです。

(*1): ジュークボックス〜Wikipedia の解説