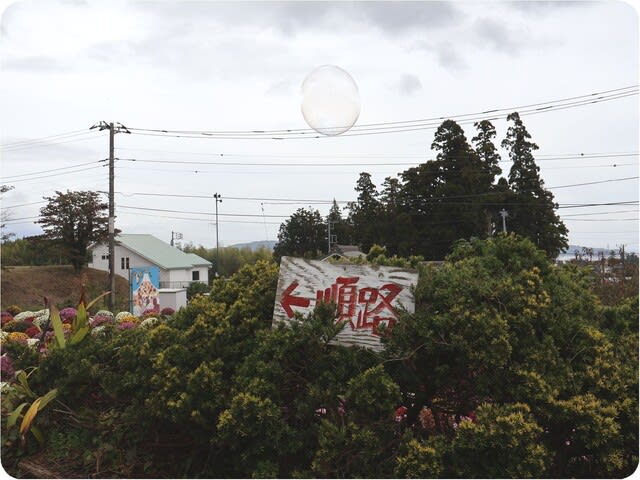

1月11日(土)は、少し時期は早かったのですが、昨年(吾妻山公園の菜の花)に続いて菜の花と富士山のコラボレーションが楽しめる吾妻山公園に行ってみました。

又、今年もイベント「吾妻山:菜の花ウォッチング」(1月11日~2月16日)は開催されていました。

<吾妻山公園(役場口)に向かう>

JR二宮駅北口からは、「菜の花ウォッチング販売会場」を通って吾妻山公園(役場口)に行ってみました。

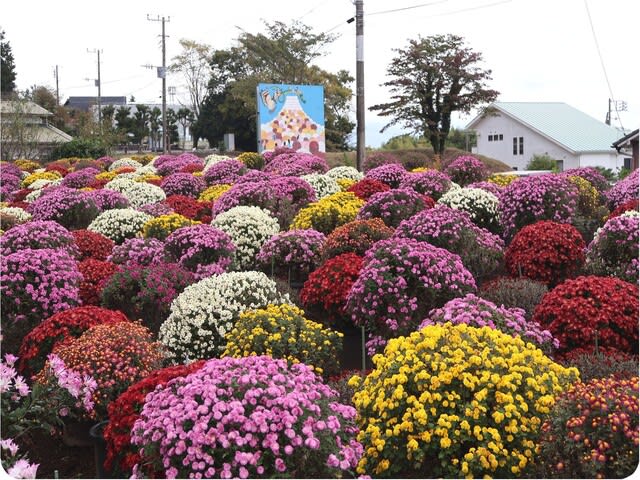

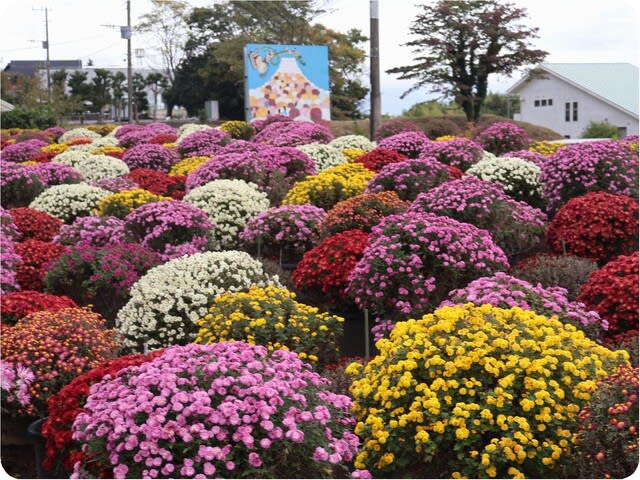

左側に、ポスターが出ていたので撮ってみました。

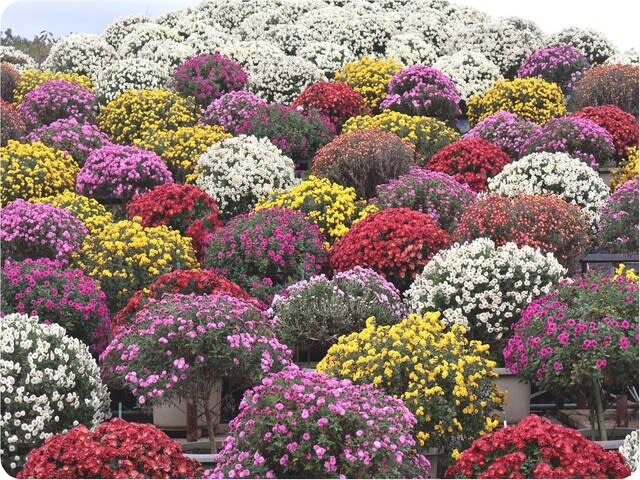

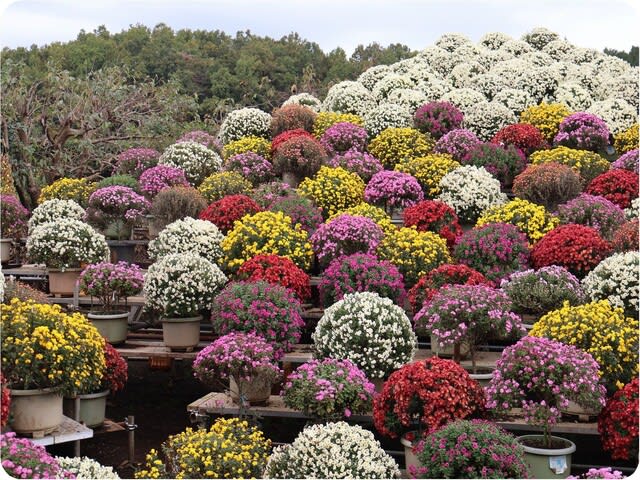

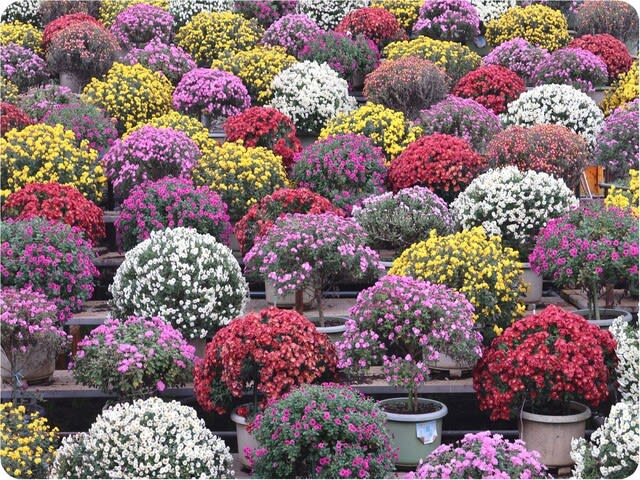

取り敢えず、販売会場を撮ってみました。

12時近くだったのですが、ご覧のようにお客は殆どいませんでした。

販売会場を貫けて、ご覧のような急坂を登って吾妻山公園の役場口に向いました。

<吾妻山公園(役場口)>

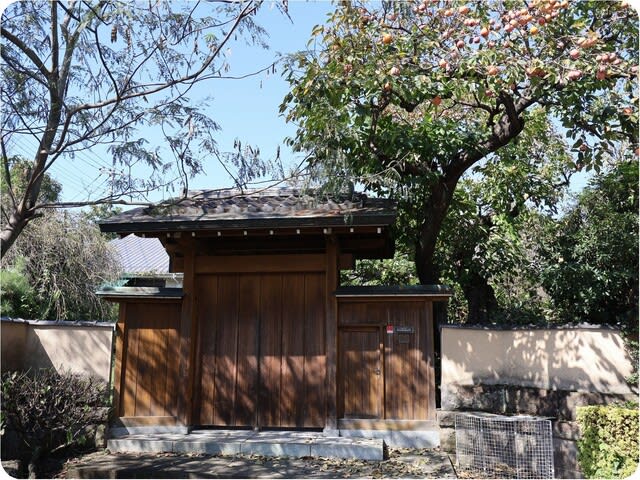

吾妻山公園の役場口に着いたのでゲートを撮ってみました。

ゲートの前に、吾妻山公園鳥獣保護区区域図があったので撮ってみました。

又、上り口に、吾妻山公園案内図があったので現在地(右下)を確認しました。

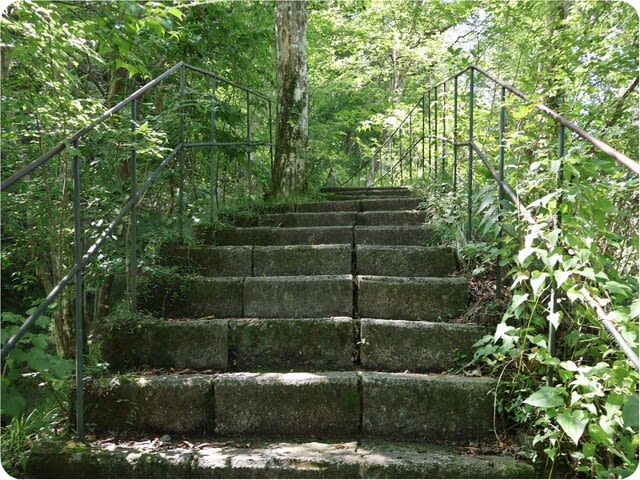

取り敢えず、これから登る急な階段を撮ってみました。尚、階段は全部で300段あります。

階段の途中には、喫茶・軽食「なのはな」があります。

ご覧のような通路を通って次の急な階段に向いました。

ご覧のような急な階段を登って上に行ってみました。

階段の途中に、ベンチがあったので一休みすることにしました。

振り返ると、二宮町の市街地が見えたのでアップで撮ってみました。

更に、ご覧のような急階段を登って上に行ってみました。

急な階段を登り切ると、ご覧のような吾妻山公園案内図があったので撮ってみました。

取り敢えず、案内図で現在地(中央下)を確認しました。

後ろに、ご覧のような水仙が咲いていたのでアップで撮ってみました。

<第2展望台>

右側の奥に、第2展望台があるので行ってみることにしました。

取り敢えず、第2展望台を撮ってみました。

展望台からJR二宮駅が見えたのでアップで撮ってみました。

序に、相模湾をアップで撮ってみました。

第2展望台を後に、ご覧のような通路を下って元の山道に戻りました。

<吾妻山(山頂)に向かう>

ここからは、吾妻山公園案内図の脇の散策路を通って行くことにしました。

見頃は過ぎていますが、ツワブキ(石蕗)の花が咲いていたので撮ってみました。

折角なので、アップで撮ってみました。

散策路の脇にも、スイセン(水仙)の花が咲いていたのでアップで撮ってみました。

更に、倍率を上げて撮ってみました。

ご覧のような散策路を通って先に行ってみました。

散策路には見るべきものもないので、ツワブキ斜面の後から上に行ってみることにしました。

折角なので、斜面のツワブキを撮ってみました。

斜面の上は、水仙の散策路になっていましたが、見頃は過ぎているようでした。

未だ蕾の水仙があったのでアップで撮ってみました。

散策路からは、ご覧のような椿が咲いている山道に戻りました。

山道の左側に、椿(?)が咲いていたのでアップで撮ってみました。

山道の右側には、浅間神社の案内板があったのでアップで撮ってみました。

案内板の左奥には、浅間神社の鳥居がありました。

浅間神社に行くのは止めて、ツバキが咲いている山道の先に行ってみました。

先に行くと、タチカンツバキ(立寒椿)の名札が出ていました。

取り敢えず、立寒椿を撮ってみました。

折角なので、倍率を上げて撮ってみました。

先に行くと、「ローラー滑り台」の終点が見えたのでアップで撮ってみました。

山道の途中に、縁結びの神様の案内<吾妻神社>が出ていました。

尚、今までは山道を整備していたので通行不可でした。

取り敢えず、整備が終了した参拝山道を撮ってみました。

「ローラー滑り台」の下に着いたので、ベンチで一休みすることにしました。

ベンチの後の方に、「うさぎ園」があるので行ってみることにしました。

「うさぎ園」に行ってみると、「うさぎ園は閉園しました」と出ていました。

折角なので、「うさぎ園」の後から芝生広場に行ってみることにしました。

ご覧のような山道を登って芝生広場に向いました。

「ローラー滑り台」の滑降口が見えたので撮ってみました。

芝生広場に着いたので、「ローラー滑り台」の滑降口を撮ってみました。

尚、「ローラー滑り台」の料金は無料でした。

芝生広場の上に行くと、「ローラー滑り台」滑降路の奥に相模湾が見えたので撮ってみました。

<吾妻山の山頂>

吾妻山の山頂に着いたので、山頂標識を撮ってみました。

尚、吾妻山公園の役場口からは30分程掛かっていました。

取り敢えず、山頂標識をアップで撮ってみました。

展望台に行くと、富士山が見えたのでアップで撮ってみました。

展望台に、ご覧のような方位地図があったので撮ってみました。

取り敢えず、展望台の端に行って富士山を倍率を上げて撮ってみました。

更に、倍率を上げて撮ってみました。

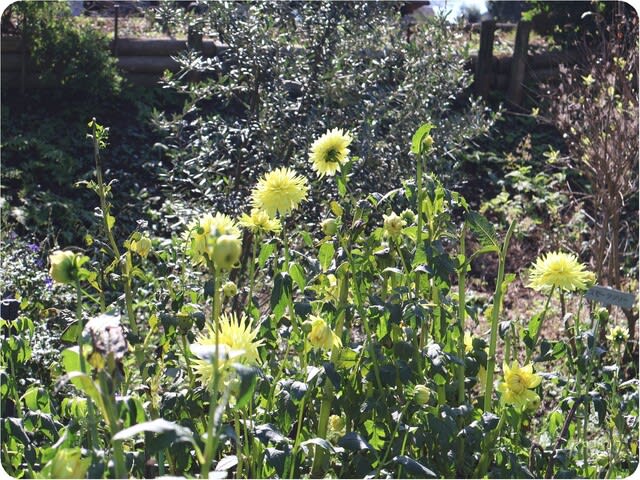

展望台の下にあった菜の花をアップで撮ってみました。

ついでに、奥の方にマユミ(真弓)の実があったのでアップで撮ってみました。

折角なので、展望台の下(北側)に行ってみることにしました。

山頂標識の後にあったクスノキ(楠)の脇を通って、展望台の下(北側)に行ってみました。

先に行くと、マユミの後に富士山が見えたのでアップで撮ってみました。

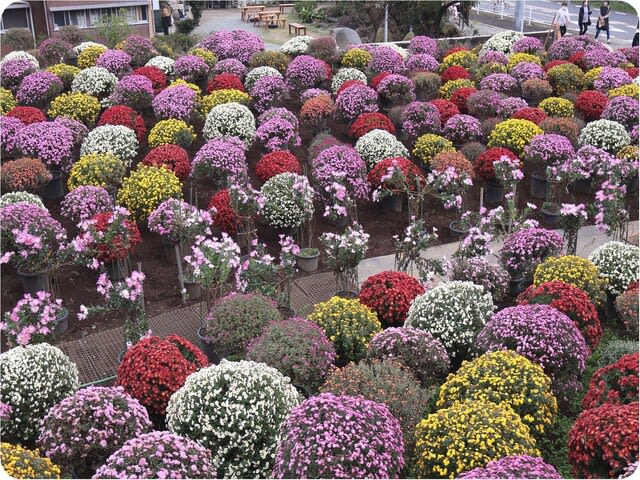

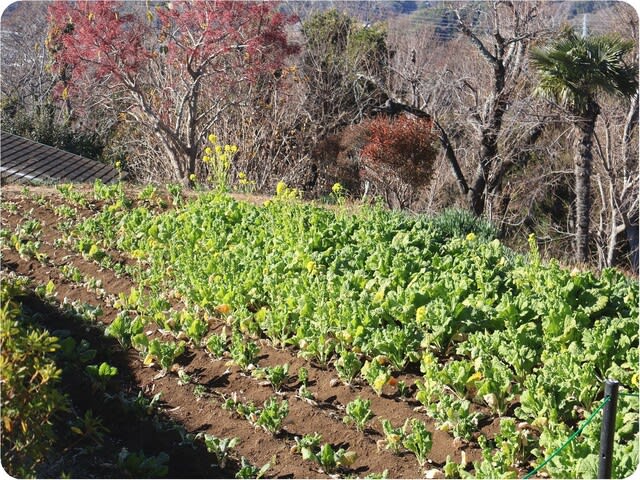

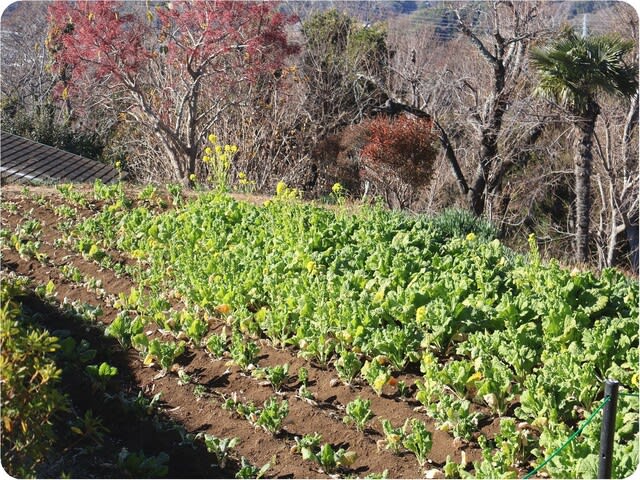

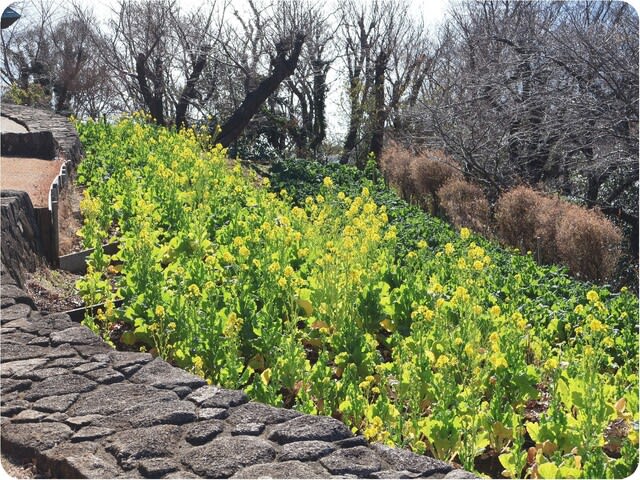

下に、菜の花畑が見えたので撮ってみました。

菜の花畑の先に行くと、相模湾が見えたので撮ってみました。

折角なので、相模湾を倍率を上げて撮ってみました。

序に、手前の菜の花畑を撮ってみました。

展望台の西側が見えたのでアップで撮ってみました。

目の前に咲いていた菜の花をアップで撮ってみました。

取り敢えず、倍率を上げて撮ってみました。

更に、倍率を上げて撮ってみました。

奥に、真弓があったので近くに行ってみました。

真弓の実を倍率を上げて撮ってみました。

更に、倍率を上げて撮ってみました。

展望台の下(北側)を後に、来た道を戻り展望台の西側に行ってみることにしました。

<展望台の下(西側)>

展望台の下(西側)に遣って来たので、富士山をアップで撮ってみました。

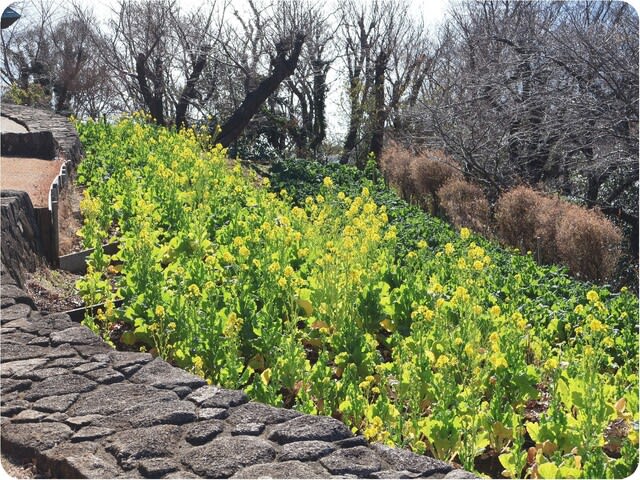

端に行って、菜の花をアップで撮ってみました。

更に、倍率を上げて撮ってみました。

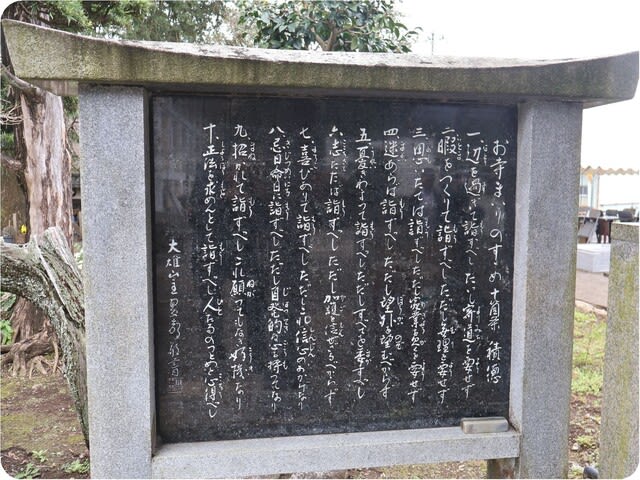

ご覧のような万葉歌碑「相模路の 余綾の浜の 真砂なす 児らは愛しく 思はるるかも」 があったので撮ってみました。

(大意) 相模路の余綾の浜の真砂が美しいように、あの子のことが可愛いく思われる。

歌碑の後に、富士山が見えたのでアップで撮ってみました。

折角なので、倍率を上げて撮ってみました。

折角なので、歌碑の後の菜の花畑をアップで撮ってみました。

桜の木(?)があったので菜の花と一緒に撮ってみました。

序に、菜の花をアップで撮ってみました。

更に、倍率を上げて撮ってみました。

富士山と一緒に菜の花を撮って後ろに行ってみました。

芝生広場に、エノキ(榎)があったので撮ってみました。

序に、榎の上の方を撮ってみました。

相模湾が見えたので倍率を上げて撮ってみました。

富士山が見えたので、倍率を上げて撮ってみました。

先に行くと、石崖に腰掛けて富士山を眺めている人達がいました。

折角なので、富士山を倍率を上げて撮ってみました。

先の方に、東屋が見えたのでアップで撮ってみました。

富士山を眺めながら東屋の方に行ってみました。

ご覧のような標識ベンチがあったので富士山をバックに撮ってみました。

折角なのでアップで撮ってみました。

いつもは三毛猫「チャミ」がいますが、今日は来ていませんでした。

ご覧のような東屋の近くに着きましたので、東屋を撮ってみました。

東屋の右下にあった菜の花畑をアップで撮ってみました。

振り返って、展望台の方を撮ってみました。

序に、菜の花畑をアップで撮ってみました。

富士山が見えたので撮ってみましたが、雲が掛かってきました。

相模湾が見えたのでアップで撮ってみました。

<吾妻神社>

東屋の奥に、吾妻神社に行ける山道があったので行ってみました。

降り口に、案内<梅沢海岸 吾妻神社>があったので撮ってみました。

下に着くと、ご覧のような首無地蔵尊があったので撮ってみました。

吾妻神社の境内に着くと、手水舎があったのでアップで撮ってみました。

取り敢えず、手水石を撮ってみました。

手水舎には、「昭和六年吉日建設」と彫られていました。

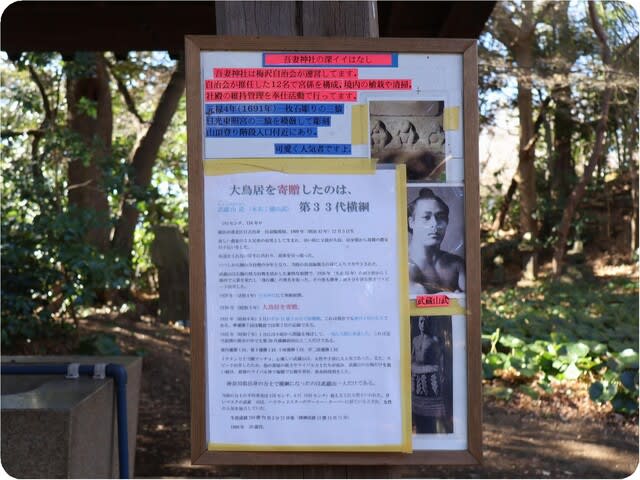

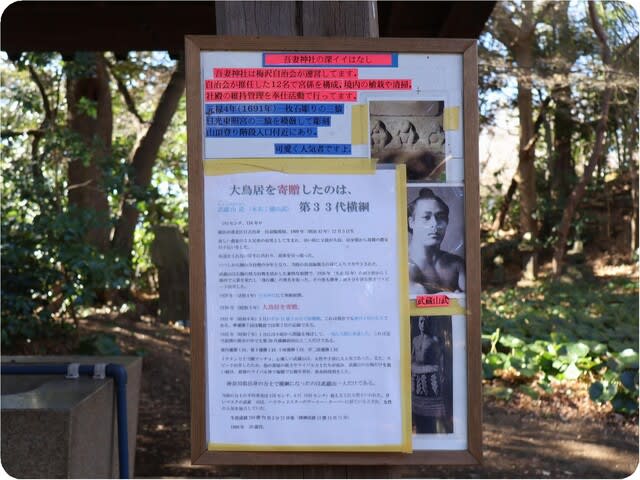

手水舎の柱には、案内「大鳥居を寄贈したのは第33代横綱(武蔵山武」が掲示されていました。

参道に行くと、拝殿が見えたので撮ってみました。

参道の左側に、吾妻神社の由緒記があったのでアップで撮ってみました。

取り敢えず、拝殿を撮ってみました。

拝殿に行って、向拝をアップで撮ってみました。

序に、注連縄を撮ってみました。

御賽銭箱をアップで撮ってお参りをしました。

お参りしてから向拝の奥を撮ってみました。

拝殿を後に、大鳥居を通って吾妻公園の梅沢口に行くことにしました。

逆光だったので反対側から大鳥居を撮ってみました。

<吾妻山公園の梅沢口に向かう>

取り敢えず、これから下りる山道を撮ってみました。

踊り場に着いたので、下りて来た山道を撮ってみました。

ご覧のような山道を下って先に行ってみました。

途中に、舗装された山道があったので撮ってみました。

更に、山道を下ると、右側に神明社の踊り場(境内?)に着きました。

山道の左側に、ご覧のような竹杖が置いてあったので撮ってみました。

かなり急な山道なので誰かが置いたのでしょうね!

先に行くと、神明社の鳥居があったのでアップで撮ってみました。

<吾妻山公園(梅沢口)>

吾妻山公園の梅沢口に着いたので、道路越しにアップで撮ってみました。

尚、吾妻神社から梅沢口までは10分程で着きました。

東海道線の跨線橋を渡って食事処「味さい」に行くことにしました。

折角なので、跨線橋から東海道線の下り・上り方面を撮ってみました。

<食事処「味さい」に向かう>

国道1号線(東海道)」に出ると、吾妻神社の鳥居があったのでアップで撮ってみました。

東海道を上り方面に5分程歩くと食事処「味さい」に着きました。

いつものように、食事のオカズを酒のツマミにして飲むことにしました。

食事処には90分程いて二宮駅から東海道線で帰りました。

今回の吾妻山(菜の花&富士山)は、菜の花は未だ見頃になっていないようでしたが、富士山が拝めたので良かったです。

尚、万歩計は、それなりに歩いたので18,000歩を超えていました。

又、今年もイベント「吾妻山:菜の花ウォッチング」(1月11日~2月16日)は開催されていました。

<吾妻山公園(役場口)に向かう>

JR二宮駅北口からは、「菜の花ウォッチング販売会場」を通って吾妻山公園(役場口)に行ってみました。

左側に、ポスターが出ていたので撮ってみました。

取り敢えず、販売会場を撮ってみました。

12時近くだったのですが、ご覧のようにお客は殆どいませんでした。

販売会場を貫けて、ご覧のような急坂を登って吾妻山公園の役場口に向いました。

<吾妻山公園(役場口)>

吾妻山公園の役場口に着いたのでゲートを撮ってみました。

ゲートの前に、吾妻山公園鳥獣保護区区域図があったので撮ってみました。

又、上り口に、吾妻山公園案内図があったので現在地(右下)を確認しました。

取り敢えず、これから登る急な階段を撮ってみました。尚、階段は全部で300段あります。

階段の途中には、喫茶・軽食「なのはな」があります。

ご覧のような通路を通って次の急な階段に向いました。

ご覧のような急な階段を登って上に行ってみました。

階段の途中に、ベンチがあったので一休みすることにしました。

振り返ると、二宮町の市街地が見えたのでアップで撮ってみました。

更に、ご覧のような急階段を登って上に行ってみました。

急な階段を登り切ると、ご覧のような吾妻山公園案内図があったので撮ってみました。

取り敢えず、案内図で現在地(中央下)を確認しました。

後ろに、ご覧のような水仙が咲いていたのでアップで撮ってみました。

<第2展望台>

右側の奥に、第2展望台があるので行ってみることにしました。

取り敢えず、第2展望台を撮ってみました。

展望台からJR二宮駅が見えたのでアップで撮ってみました。

序に、相模湾をアップで撮ってみました。

第2展望台を後に、ご覧のような通路を下って元の山道に戻りました。

<吾妻山(山頂)に向かう>

ここからは、吾妻山公園案内図の脇の散策路を通って行くことにしました。

見頃は過ぎていますが、ツワブキ(石蕗)の花が咲いていたので撮ってみました。

折角なので、アップで撮ってみました。

散策路の脇にも、スイセン(水仙)の花が咲いていたのでアップで撮ってみました。

更に、倍率を上げて撮ってみました。

ご覧のような散策路を通って先に行ってみました。

散策路には見るべきものもないので、ツワブキ斜面の後から上に行ってみることにしました。

折角なので、斜面のツワブキを撮ってみました。

斜面の上は、水仙の散策路になっていましたが、見頃は過ぎているようでした。

未だ蕾の水仙があったのでアップで撮ってみました。

散策路からは、ご覧のような椿が咲いている山道に戻りました。

山道の左側に、椿(?)が咲いていたのでアップで撮ってみました。

山道の右側には、浅間神社の案内板があったのでアップで撮ってみました。

案内板の左奥には、浅間神社の鳥居がありました。

浅間神社に行くのは止めて、ツバキが咲いている山道の先に行ってみました。

先に行くと、タチカンツバキ(立寒椿)の名札が出ていました。

取り敢えず、立寒椿を撮ってみました。

折角なので、倍率を上げて撮ってみました。

先に行くと、「ローラー滑り台」の終点が見えたのでアップで撮ってみました。

山道の途中に、縁結びの神様の案内<吾妻神社>が出ていました。

尚、今までは山道を整備していたので通行不可でした。

取り敢えず、整備が終了した参拝山道を撮ってみました。

「ローラー滑り台」の下に着いたので、ベンチで一休みすることにしました。

ベンチの後の方に、「うさぎ園」があるので行ってみることにしました。

「うさぎ園」に行ってみると、「うさぎ園は閉園しました」と出ていました。

折角なので、「うさぎ園」の後から芝生広場に行ってみることにしました。

ご覧のような山道を登って芝生広場に向いました。

「ローラー滑り台」の滑降口が見えたので撮ってみました。

芝生広場に着いたので、「ローラー滑り台」の滑降口を撮ってみました。

尚、「ローラー滑り台」の料金は無料でした。

芝生広場の上に行くと、「ローラー滑り台」滑降路の奥に相模湾が見えたので撮ってみました。

<吾妻山の山頂>

吾妻山の山頂に着いたので、山頂標識を撮ってみました。

尚、吾妻山公園の役場口からは30分程掛かっていました。

取り敢えず、山頂標識をアップで撮ってみました。

展望台に行くと、富士山が見えたのでアップで撮ってみました。

展望台に、ご覧のような方位地図があったので撮ってみました。

取り敢えず、展望台の端に行って富士山を倍率を上げて撮ってみました。

更に、倍率を上げて撮ってみました。

展望台の下にあった菜の花をアップで撮ってみました。

ついでに、奥の方にマユミ(真弓)の実があったのでアップで撮ってみました。

折角なので、展望台の下(北側)に行ってみることにしました。

山頂標識の後にあったクスノキ(楠)の脇を通って、展望台の下(北側)に行ってみました。

先に行くと、マユミの後に富士山が見えたのでアップで撮ってみました。

下に、菜の花畑が見えたので撮ってみました。

菜の花畑の先に行くと、相模湾が見えたので撮ってみました。

折角なので、相模湾を倍率を上げて撮ってみました。

序に、手前の菜の花畑を撮ってみました。

展望台の西側が見えたのでアップで撮ってみました。

目の前に咲いていた菜の花をアップで撮ってみました。

取り敢えず、倍率を上げて撮ってみました。

更に、倍率を上げて撮ってみました。

奥に、真弓があったので近くに行ってみました。

真弓の実を倍率を上げて撮ってみました。

更に、倍率を上げて撮ってみました。

展望台の下(北側)を後に、来た道を戻り展望台の西側に行ってみることにしました。

<展望台の下(西側)>

展望台の下(西側)に遣って来たので、富士山をアップで撮ってみました。

端に行って、菜の花をアップで撮ってみました。

更に、倍率を上げて撮ってみました。

ご覧のような万葉歌碑「相模路の 余綾の浜の 真砂なす 児らは愛しく 思はるるかも」 があったので撮ってみました。

(大意) 相模路の余綾の浜の真砂が美しいように、あの子のことが可愛いく思われる。

歌碑の後に、富士山が見えたのでアップで撮ってみました。

折角なので、倍率を上げて撮ってみました。

折角なので、歌碑の後の菜の花畑をアップで撮ってみました。

桜の木(?)があったので菜の花と一緒に撮ってみました。

序に、菜の花をアップで撮ってみました。

更に、倍率を上げて撮ってみました。

富士山と一緒に菜の花を撮って後ろに行ってみました。

芝生広場に、エノキ(榎)があったので撮ってみました。

序に、榎の上の方を撮ってみました。

相模湾が見えたので倍率を上げて撮ってみました。

富士山が見えたので、倍率を上げて撮ってみました。

先に行くと、石崖に腰掛けて富士山を眺めている人達がいました。

折角なので、富士山を倍率を上げて撮ってみました。

先の方に、東屋が見えたのでアップで撮ってみました。

富士山を眺めながら東屋の方に行ってみました。

ご覧のような標識ベンチがあったので富士山をバックに撮ってみました。

折角なのでアップで撮ってみました。

いつもは三毛猫「チャミ」がいますが、今日は来ていませんでした。

ご覧のような東屋の近くに着きましたので、東屋を撮ってみました。

東屋の右下にあった菜の花畑をアップで撮ってみました。

振り返って、展望台の方を撮ってみました。

序に、菜の花畑をアップで撮ってみました。

富士山が見えたので撮ってみましたが、雲が掛かってきました。

相模湾が見えたのでアップで撮ってみました。

<吾妻神社>

東屋の奥に、吾妻神社に行ける山道があったので行ってみました。

降り口に、案内<梅沢海岸 吾妻神社>があったので撮ってみました。

下に着くと、ご覧のような首無地蔵尊があったので撮ってみました。

吾妻神社の境内に着くと、手水舎があったのでアップで撮ってみました。

取り敢えず、手水石を撮ってみました。

手水舎には、「昭和六年吉日建設」と彫られていました。

手水舎の柱には、案内「大鳥居を寄贈したのは第33代横綱(武蔵山武」が掲示されていました。

参道に行くと、拝殿が見えたので撮ってみました。

参道の左側に、吾妻神社の由緒記があったのでアップで撮ってみました。

取り敢えず、拝殿を撮ってみました。

拝殿に行って、向拝をアップで撮ってみました。

序に、注連縄を撮ってみました。

御賽銭箱をアップで撮ってお参りをしました。

お参りしてから向拝の奥を撮ってみました。

拝殿を後に、大鳥居を通って吾妻公園の梅沢口に行くことにしました。

逆光だったので反対側から大鳥居を撮ってみました。

<吾妻山公園の梅沢口に向かう>

取り敢えず、これから下りる山道を撮ってみました。

踊り場に着いたので、下りて来た山道を撮ってみました。

ご覧のような山道を下って先に行ってみました。

途中に、舗装された山道があったので撮ってみました。

更に、山道を下ると、右側に神明社の踊り場(境内?)に着きました。

山道の左側に、ご覧のような竹杖が置いてあったので撮ってみました。

かなり急な山道なので誰かが置いたのでしょうね!

先に行くと、神明社の鳥居があったのでアップで撮ってみました。

<吾妻山公園(梅沢口)>

吾妻山公園の梅沢口に着いたので、道路越しにアップで撮ってみました。

尚、吾妻神社から梅沢口までは10分程で着きました。

東海道線の跨線橋を渡って食事処「味さい」に行くことにしました。

折角なので、跨線橋から東海道線の下り・上り方面を撮ってみました。

<食事処「味さい」に向かう>

国道1号線(東海道)」に出ると、吾妻神社の鳥居があったのでアップで撮ってみました。

東海道を上り方面に5分程歩くと食事処「味さい」に着きました。

いつものように、食事のオカズを酒のツマミにして飲むことにしました。

食事処には90分程いて二宮駅から東海道線で帰りました。

今回の吾妻山(菜の花&富士山)は、菜の花は未だ見頃になっていないようでしたが、富士山が拝めたので良かったです。

尚、万歩計は、それなりに歩いたので18,000歩を超えていました。