11月30日(土)は、日帰りで茨城県常陸太田市にある竜神大吊橋に行ってみました。

東京駅(9:53発)から特急ひたち7号に乗ると、約3時間で竜神大吊橋(12:45着)に着きます。

東京駅ー(常磐線:約60分)ー水戸駅ー(水郡線:約35分)ー常陸太田駅ー(茨城交通バス:約50分)ー竜神大吊橋

<JR常陸太田駅>

JR常陸太田駅に着いたので、構内にあった観光案内センターに行って竜神大吊橋行きのバス乗り場を聞きました。

バス乗り場1番から竜神大吊橋行きのバス(12:00発)に乗れば着けるみたいです。

構内から外に出ると、ご覧のようなバス乗り場があったので撮ってみました。

振り返ると、駅舎が見えたので駅名標をアップで撮ってみました。

右側に、常陸太田観光案内マップがあったのでアップで撮ってみました。

取り敢えず、バス乗り場の先に行ってロータリーを撮ってみました。

バス乗り場に戻ってバスを待つことにしました。

<竜神大吊橋>

竜神大吊橋行きのバスに乗ると、50分程で竜神大吊橋に着きました。

取り敢えず、帰りのバス時間(14:10,15:05,17:10)を確認しました。

竜神大吊橋の入り口に行くと、ご覧のような立札が出ていました。

立札「竜神大吊橋塗装工事により、11月25日から、当面の間渡橋ができません。※日曜日は渡橋可」をアップで撮ってみました。

観光案内センターで何も言われなかったので、竜神大吊橋が渡れないとは思っていませんでした。

折角なので、閉まっている竜神大吊橋の入り口を撮ってみました。

入り口の左側にも、ご覧のような案内が出ていたので撮ってみました。

隣に、閉まっていますが料金所(渡橋料金:大人320円、小人210円)があったので撮ってみました。

尚、30周年を向かえる竜神大吊橋は、一度に3500人が渡れる全長446m・最大高さ100mのトラスト補鋼型式吊り橋です。

料金所の左側に、「歓迎ようこそ竜神大吊橋へ」があったのでアップで撮ってみました。

取り敢えず、バス道路を戻って竜神大吊橋を横から撮ってみることにしました。

バス道路を少し戻ると、ご覧のような石像があったのでアップで撮ってみました。

正面から石像をアップで撮ってみましたが、竜神大吊橋のマスコット竜ですかね!?

隣に、ご覧のような紅葉があったので撮ってみました。

先に行くと、竜神大吊橋が見えたので倍率を上げて撮ってみました。

竜神大吊橋の奥の方に、バンジージャンプのロープ(?)が見えたので倍率を上げて撮ってみました。

竜神大吊橋の手前の方をアップで撮ってみました。

竜神大吊橋の入り口に戻って来ましたが、右扉は開いているようでした。

右側に、ご覧のような石があったのでアップで撮ってみました。

取り敢えず、主塔の上部をアップで撮ってみました。

係の人(?)が竜神大吊橋を渡るようなので撮ってみました(羨ましい!)。

再び、扉は閉められてしまいました。

竜神大吊橋の入り口の反対に、竜の壁画があったので行ってみました。

折角なので、近くに行ってアップで撮ってみました。

壁画の右側の奥には、ご覧のような洗面所がありました。

未だ紅葉はしていませんが、奥の樹木をアップで撮ってみました。

水府物産センターの前に戻って来ると、「常陸太田市観光案内マップ」があったので撮ってみました。

バンジージャンプ「竜神バンジー」の案内が出ていたのでアップで撮ってみました。

尚、竜神バンジーの料金は19,000円です。

13時を回っていたので、2階の展望レストランで昼食を食べることにしました。

階段を上ると、10人程がレストランの入口で待っていて時間が掛かりそうなので入るのは止めました。

1階の外にテーブルと椅子があったので、飲み物と食べ物を買って外で食べることにしました。

<水府物産センター:横>

外に出ると、名札「龍の縁起物」がある赤竜があったのでアップで撮ってみました。

主塔の後ろに、案内板「竜神ふるさと村」があったので撮ってみました。

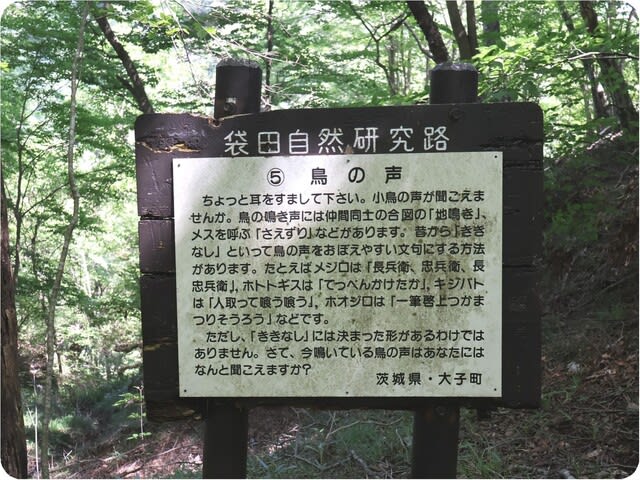

案内板の「竜神峡・亀ケ淵」には、「『竜神峡』は竜神川の浸食作用でできたV字形の渓谷です。・・・中でも『亀ケ淵』は渓谷のほぼ中間にある代表的な淵で、水が滝となって岩をうがち、底知れぬ深淵になっています。・・・」と出ていました。

テーブル席から竜神大吊橋の左側が見えたのでアップで撮ってみました。

バンジージャンプ(竜神バンジー)をしている人達がいたのでアップで撮ってみました。

尚、竜神大吊橋は渡れませんが、竜神バンジーはできるようでした。

折角なので、竜神バンジーのロープを撮ってみました。

竜神バンジーが落下する渓谷を倍率を上げて撮ってみました。

竜神バンジーで飛び降りた後は、自動でロープが巻き上がるような仕組みになっていました。

折角なので、2階にある展望レストランのテラスに行ってみることにしました。

主塔の方に行くと、古い看板「『Google』他 CMロケ撮影地竜神大吊橋」があったので撮ってみました。

主塔の前に戻って来ると、「若ガエル石」があったので撮ってみました。

案内板には、「この石をなでると若返るといわれています。また、無事に帰ることを願ってくれます。」と出ていました。

水府物産センターの前に戻って来ると、「奥久慈トレイル観光MAP」があったので撮ってみました。

又、隣に「湯游空間いばらき・いばらき見どころ」があったので撮ってみました。

<水府物産センター:2階テラス席>

取り敢えず、2階展望レストランのテラスを撮ってみました。

竜神大吊橋を倍率を上げて撮ってみました。

竜神バンジーのロープが大きく揺れていたので倍率を上げて撮ってみました。

竜神大吊橋は紅葉の名所として知られているので、紅葉(見頃は未だ?)を倍率を上げて撮ってみました。

テラスのコーナーに行って竜神大吊橋を眺めることにしました。

取り敢えず、竜神大吊橋を撮ってみました。

折角なので、倍率を上げて撮ってみました。

良く見ると、竜神大吊橋を渡ると左側には東屋(?)があるみたいでした。

右下を見ると、もう帰りのバス(14:10発)?が停まっていました。

竜神大吊橋を渡っている人(竜神バンジーに挑戦?)がいたので倍率を上げて撮ってみました。

竜神大吊橋の下にあった渓谷が見えたので倍率を上げて撮ってみました。

木々が生茂っている山並が見えたので倍率を上げて撮ってみました。

<水府物産センター:前>

バス停の前に戻って来たので、竜神大吊橋の主塔をアップで撮ってみました。

折角なので、主塔の上部と中央部を撮ってみました。

竜神大吊橋の扉が開いていたので、奥を倍率を上げて撮ってみました。

駐車場を撮ってバスに乗り込みましたが、乗客は殆どいませんでした。

バスに乗ると、50分程でJR常陸太田駅に着きました。

<JR常陸太田駅>

常陸太田駅の構内に行くと、観光案内センターの隣に大分県臼杵市「『うすき竹宵』竹ぼんぼり」があったので撮ってみました。

折角なので、「竹ぼんぼり」をアップで撮ってみました。

尚、常陸太田市は大分県臼杵市と姉妹都市(2015年10月提携)になっています。

ホームに行くと、ご覧のように大勢の乗客が電車を待っていました。

駅の放送に依ると、市制施行70周年・合併20周年記念花火大会が17時~開催されるみたいでした。

次の駅「谷河原駅」に着くと、殆どの人が降りてしまいました。

水戸駅に着いたので、帰りの時間調整(19時27分発)を兼ねて駅前で飲むことにしました。

南口に、「あんこう鍋」が食べられる居酒屋があったので入ることにしました。

今回の「竜神大吊橋をぶらり」は、残念ながら大吊橋は渡れませんでしたが、周りの様子が分かっただけ良かったです。

機会があれば、竜神大吊橋は来てみたいと思いますが竜神バンジーは遠慮しますね!

尚、万歩計は、大して歩いていないので11,000歩を超える程度でした。

東京駅(9:53発)から特急ひたち7号に乗ると、約3時間で竜神大吊橋(12:45着)に着きます。

東京駅ー(常磐線:約60分)ー水戸駅ー(水郡線:約35分)ー常陸太田駅ー(茨城交通バス:約50分)ー竜神大吊橋

<JR常陸太田駅>

JR常陸太田駅に着いたので、構内にあった観光案内センターに行って竜神大吊橋行きのバス乗り場を聞きました。

バス乗り場1番から竜神大吊橋行きのバス(12:00発)に乗れば着けるみたいです。

構内から外に出ると、ご覧のようなバス乗り場があったので撮ってみました。

振り返ると、駅舎が見えたので駅名標をアップで撮ってみました。

右側に、常陸太田観光案内マップがあったのでアップで撮ってみました。

取り敢えず、バス乗り場の先に行ってロータリーを撮ってみました。

バス乗り場に戻ってバスを待つことにしました。

<竜神大吊橋>

竜神大吊橋行きのバスに乗ると、50分程で竜神大吊橋に着きました。

取り敢えず、帰りのバス時間(14:10,15:05,17:10)を確認しました。

竜神大吊橋の入り口に行くと、ご覧のような立札が出ていました。

立札「竜神大吊橋塗装工事により、11月25日から、当面の間渡橋ができません。※日曜日は渡橋可」をアップで撮ってみました。

観光案内センターで何も言われなかったので、竜神大吊橋が渡れないとは思っていませんでした。

折角なので、閉まっている竜神大吊橋の入り口を撮ってみました。

入り口の左側にも、ご覧のような案内が出ていたので撮ってみました。

隣に、閉まっていますが料金所(渡橋料金:大人320円、小人210円)があったので撮ってみました。

尚、30周年を向かえる竜神大吊橋は、一度に3500人が渡れる全長446m・最大高さ100mのトラスト補鋼型式吊り橋です。

料金所の左側に、「歓迎ようこそ竜神大吊橋へ」があったのでアップで撮ってみました。

取り敢えず、バス道路を戻って竜神大吊橋を横から撮ってみることにしました。

バス道路を少し戻ると、ご覧のような石像があったのでアップで撮ってみました。

正面から石像をアップで撮ってみましたが、竜神大吊橋のマスコット竜ですかね!?

隣に、ご覧のような紅葉があったので撮ってみました。

先に行くと、竜神大吊橋が見えたので倍率を上げて撮ってみました。

竜神大吊橋の奥の方に、バンジージャンプのロープ(?)が見えたので倍率を上げて撮ってみました。

竜神大吊橋の手前の方をアップで撮ってみました。

竜神大吊橋の入り口に戻って来ましたが、右扉は開いているようでした。

右側に、ご覧のような石があったのでアップで撮ってみました。

取り敢えず、主塔の上部をアップで撮ってみました。

係の人(?)が竜神大吊橋を渡るようなので撮ってみました(羨ましい!)。

再び、扉は閉められてしまいました。

竜神大吊橋の入り口の反対に、竜の壁画があったので行ってみました。

折角なので、近くに行ってアップで撮ってみました。

壁画の右側の奥には、ご覧のような洗面所がありました。

未だ紅葉はしていませんが、奥の樹木をアップで撮ってみました。

水府物産センターの前に戻って来ると、「常陸太田市観光案内マップ」があったので撮ってみました。

バンジージャンプ「竜神バンジー」の案内が出ていたのでアップで撮ってみました。

尚、竜神バンジーの料金は19,000円です。

13時を回っていたので、2階の展望レストランで昼食を食べることにしました。

階段を上ると、10人程がレストランの入口で待っていて時間が掛かりそうなので入るのは止めました。

1階の外にテーブルと椅子があったので、飲み物と食べ物を買って外で食べることにしました。

<水府物産センター:横>

外に出ると、名札「龍の縁起物」がある赤竜があったのでアップで撮ってみました。

主塔の後ろに、案内板「竜神ふるさと村」があったので撮ってみました。

案内板の「竜神峡・亀ケ淵」には、「『竜神峡』は竜神川の浸食作用でできたV字形の渓谷です。・・・中でも『亀ケ淵』は渓谷のほぼ中間にある代表的な淵で、水が滝となって岩をうがち、底知れぬ深淵になっています。・・・」と出ていました。

テーブル席から竜神大吊橋の左側が見えたのでアップで撮ってみました。

バンジージャンプ(竜神バンジー)をしている人達がいたのでアップで撮ってみました。

尚、竜神大吊橋は渡れませんが、竜神バンジーはできるようでした。

折角なので、竜神バンジーのロープを撮ってみました。

竜神バンジーが落下する渓谷を倍率を上げて撮ってみました。

竜神バンジーで飛び降りた後は、自動でロープが巻き上がるような仕組みになっていました。

折角なので、2階にある展望レストランのテラスに行ってみることにしました。

主塔の方に行くと、古い看板「『Google』他 CMロケ撮影地竜神大吊橋」があったので撮ってみました。

主塔の前に戻って来ると、「若ガエル石」があったので撮ってみました。

案内板には、「この石をなでると若返るといわれています。また、無事に帰ることを願ってくれます。」と出ていました。

水府物産センターの前に戻って来ると、「奥久慈トレイル観光MAP」があったので撮ってみました。

又、隣に「湯游空間いばらき・いばらき見どころ」があったので撮ってみました。

<水府物産センター:2階テラス席>

取り敢えず、2階展望レストランのテラスを撮ってみました。

竜神大吊橋を倍率を上げて撮ってみました。

竜神バンジーのロープが大きく揺れていたので倍率を上げて撮ってみました。

竜神大吊橋は紅葉の名所として知られているので、紅葉(見頃は未だ?)を倍率を上げて撮ってみました。

テラスのコーナーに行って竜神大吊橋を眺めることにしました。

取り敢えず、竜神大吊橋を撮ってみました。

折角なので、倍率を上げて撮ってみました。

良く見ると、竜神大吊橋を渡ると左側には東屋(?)があるみたいでした。

右下を見ると、もう帰りのバス(14:10発)?が停まっていました。

竜神大吊橋を渡っている人(竜神バンジーに挑戦?)がいたので倍率を上げて撮ってみました。

竜神大吊橋の下にあった渓谷が見えたので倍率を上げて撮ってみました。

木々が生茂っている山並が見えたので倍率を上げて撮ってみました。

<水府物産センター:前>

バス停の前に戻って来たので、竜神大吊橋の主塔をアップで撮ってみました。

折角なので、主塔の上部と中央部を撮ってみました。

竜神大吊橋の扉が開いていたので、奥を倍率を上げて撮ってみました。

駐車場を撮ってバスに乗り込みましたが、乗客は殆どいませんでした。

バスに乗ると、50分程でJR常陸太田駅に着きました。

<JR常陸太田駅>

常陸太田駅の構内に行くと、観光案内センターの隣に大分県臼杵市「『うすき竹宵』竹ぼんぼり」があったので撮ってみました。

折角なので、「竹ぼんぼり」をアップで撮ってみました。

尚、常陸太田市は大分県臼杵市と姉妹都市(2015年10月提携)になっています。

ホームに行くと、ご覧のように大勢の乗客が電車を待っていました。

駅の放送に依ると、市制施行70周年・合併20周年記念花火大会が17時~開催されるみたいでした。

次の駅「谷河原駅」に着くと、殆どの人が降りてしまいました。

水戸駅に着いたので、帰りの時間調整(19時27分発)を兼ねて駅前で飲むことにしました。

南口に、「あんこう鍋」が食べられる居酒屋があったので入ることにしました。

今回の「竜神大吊橋をぶらり」は、残念ながら大吊橋は渡れませんでしたが、周りの様子が分かっただけ良かったです。

機会があれば、竜神大吊橋は来てみたいと思いますが竜神バンジーは遠慮しますね!

尚、万歩計は、大して歩いていないので11,000歩を超える程度でした。