今日は、会津若松市の「若松城(鶴ケ城)」と「白虎隊」をご紹介します。

会津若松は、藩主・松平容保の居城「若松城(鶴ケ城)」のあるところで、戊辰戦争の一局面で、後に「会津戦争」と呼ばれる激しい戦となった場所です。

「会津戦争」は、会津藩の処遇をめぐって薩摩・長州を中心とした新政府と旧幕府勢力との間で行われた戦争です。

その背景には、藩主松平容保が京都守護職に就任し、尊攘派志士の取り締まりや禁門の変において幕府方の中核となって奮闘したことを受けて、薩摩・長州を中心とした新政府に幕府方の首謀者として追討令を受けることから起こりました。

・「若松城(鶴ケ城)」です。

若松城は、1384年葦名直盛が東黒川館を作ったのが始まりとされています。

その後、黒川城となり、伊達政宗や蒲生氏郷が領主として黒川城に入ります。

1593年に蒲生氏郷が黒川を若松と改め、城の名前も鶴ケ城と命名しました。

2006年4月6日、日本百名城(12番)に選定されています。

・鶴ケ城から飯盛山を望む

手前の色の濃い小山が飯盛山です。(ポール後方の山)

・白虎隊が自刃した飯盛山です。

・飯盛山から鶴ケ城を望む。(中央ポールの向こうにお城が見えます)

白虎隊の少年たちはここからお城が炎上しているのを見て「もはやこれまで」と思

い、自刃しました。

しかし、その時点では、まだお城は炎上していませんでした。

武家屋敷の炎上をお城と勘違いしての自刃だったそうです。

・「白虎隊」自刃の地です。

白虎隊(15歳~17歳)の少年たち20名はここで自刃しました。

(会津藩が組織した部隊は他に玄武隊、朱雀隊、青龍隊がありました。)

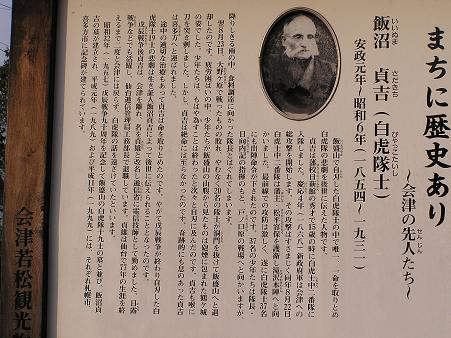

・白虎隊士 「飯沼貞吉」氏です。

20名の白虎隊士の一人でしたが、唯一、一命を取りとめた人です。

この飯沼貞吉氏によって白虎隊の悲劇が後世に伝えられました。

・自刃した白虎隊十九士の墓です。

ここを訪れる人たちによって、今でも線香の煙が絶えません。

会津藩 九代藩主 松平容保公は戊辰戦争で自刃した白虎隊士の殉難忠節に対し次の弔歌を詠まれましたそうです。

「幾人の 涙は石に そそぐとも その名は世々に 朽じとぞ思う」 源 容保