今年は諏訪地方は御柱年…春の諏訪大社から始まって秋の小宮まで御柱祭が続きます。この時期に合わせて2つの博物館で御柱祭の企画展が行われているので見てきました。今年の桜は開花からあっという間に満開になり、あっという間に散り始めました。満開から2日後の4/14は雨の日…湖畔の桜です。

諏訪の道路脇に菜の花がたくさん咲いていました。

御柱祭は寅年と申年の7年目毎に諏訪地方を祭り一色に染め上げて勇壮に展開されるお祭りです。御柱祭は諏訪大社の社殿を新しく作りかえる式年造営のことで、その中心になるのが御柱と呼ばれる大木を伐り出して運び、社殿の四隅に建てる一連の作業です。そのルーツを探る博物館…まず「神長官守矢史料館」です。ここで御柱祭の中世からの文書が展示されていました。

展示は撮影禁止で写真がありませんが、中世からの記録が残されていました。ここにあった最古の記録は1328年の北条高時(北条氏14代)のものでした。その下知状(大宮御造営目録)に造営や柱の曳行の割り振りの記載がありました。桓武天皇の頃(平安時代)から御柱祭があったとの記録もありました。守矢史料館には1464年(室町時代)の記録も残っていました。その守矢史料館の姿です…

「八ヶ岳総合博物館」の御柱祭の企画展も見ました。

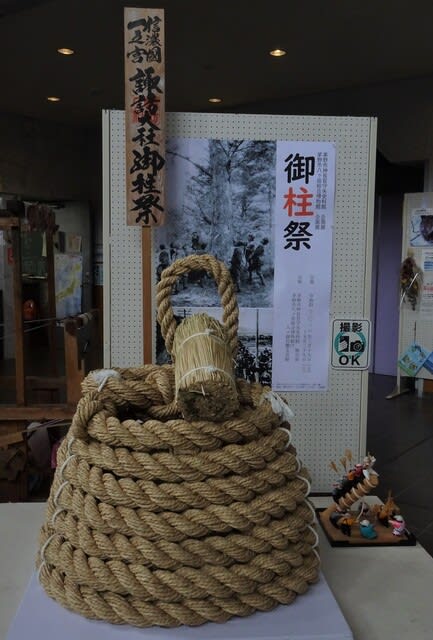

入口には御柱の「メドデコ」や綱が展示されていました。

企画展「御柱祭」で、御柱のルーツや、古の御柱祭の様子が展示されていましたが、写真撮影禁止でした…こちらでは江戸時代以降の文書が展示され、大正、昭和の頃の御柱祭の写真も多数展示されていました。

歴史ある御柱祭について理解を深めることができた2つの企画展でした。山出しが終わった御柱は御柱屋敷(上社)と注連掛け(下社)にあって、上社5/3~5、下社5/14~16に里引きが行われる予定です…

おまけは2つの博物館の周囲の様子です。まず「八ヶ岳総合博物館」の展望室からの眺め…晴れていれば八ヶ岳が見えるのですが、この日は雲の中でした。

小雨の中でしたが、桜がきれいに咲いていました。

近くには「わらにょう」がありました。花桃と水仙の咲く春らしい風景でした。

こちらは「神長官守矢史料館」の周辺の様子…守矢史料館は「藤森照信」作品として有名ですが、地元出身の藤森先生の作られた公民館が近くにあります。

守矢史料館同様に御柱を模した木が屋根を突き抜ける設計です。もう一方には半鐘が掲げられ、周囲の壁は焼杉、屋根は銅板です。

守矢史料館の奥には諏訪大社の大祝を務めた諏方家の墓所があります。桜がきれいでした。

その奥には藤森照信先生のユニークな茶室が3つあります。

「空飛ぶ泥舟」と「高過庵」と「低過庵」です。それぞれ内部は茶室になっています。

この場所は「鎌倉街道」が通っています。散策路としてもいい場所です。

ここで出会った「ヤマエンゴサク」…色合いが微妙に違う素敵な花が咲いていました。

茅野市の2つの博物館を見学し、花にも出会えた一日でした…