新装なった「松本市立博物館」…お城の中にあった古い博物館も良い雰囲気だったのですが、新たな博物館の企画展が気になっていってみました。まずは松本市内へ行く時にたいてい通る「東山山麓線」の風景です。塩尻峠付近では「ニセアカシア」の花盛りでした。

山麓線沿いの畑では「夏蕎麦」の花が咲いていました。白い花の咲く風景はとっても爽やかです。

北アルプスの雪も大分とけてきました。田んぼはほとんど田植えが終わっていました。麦畑は実りの時を迎えていました。

道沿いに花が咲いている場所があります。赤いポピーが目立っていました。

最近増えてきているのはワイン用のブドウ畑です。ワイン用のブドウの生産は長野県が日本一だそうです。

牛伏川を渡って松本市街地に向かう中山地区の麦畑…麦秋の風景です。

中山地区を下っていくと弘法山の反対側の山は以前から松枯れ被害が出ていましたが、被害が拡大したので広く伐採して植林も始まっているようでした。松枯れは松くい虫による松の感染症でほとんどの木がこれに感染すると枯れてしまいます。

松本市街地では久しぶりに中町を歩いてみました。中町は蔵造りのお店が並んでいます。この日は珍しく歩行者の少ない中町通りでした。

今は珍しい「はきもの店」や店先の飾りやライトや中町蔵の井戸を見ながら歩きました。

こちらが「松本市立博物館」です。ここにも湧水があって「大名町大手門井戸」です。

ロビーの吹き抜けには「松本てまり」が飾られています。

この日の企画展は「戸田家臣団~松本藩最後の武士団~」でした。戸田家は1617~1632年の間と1726~1869年(明治2年)の間に松本藩主を務めています。松本城で最も長く藩主を務めた家です。その戸田家を支えた武士団に注目した企画展では戸田家と家臣たちの資料を展示し、その時代を生きた姿を紹介していました。

たくさん展示してあったのは鎧や兜など、家臣たちが身につけていたものです。当時の資料がたくさん残されていました。

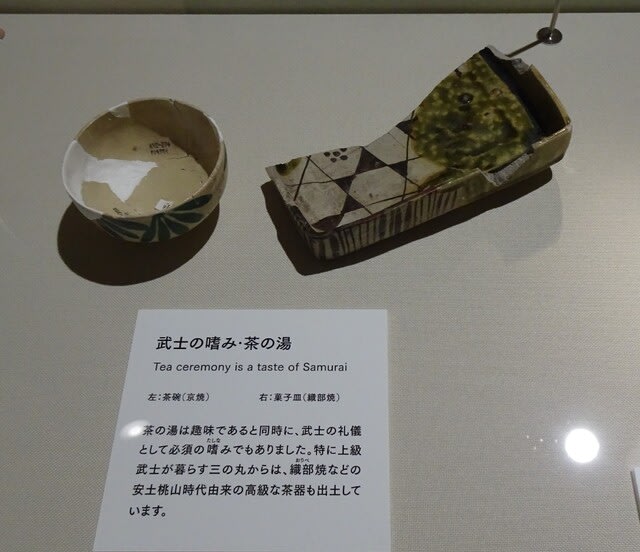

上級武士たちが住んでいた三の丸武家屋敷跡から出土したものたち…割れた茶碗を補修して使ったり、下駄がすり減るまで履いたりし、物を大切にする「もったいない精神」が伺える展示もありました。

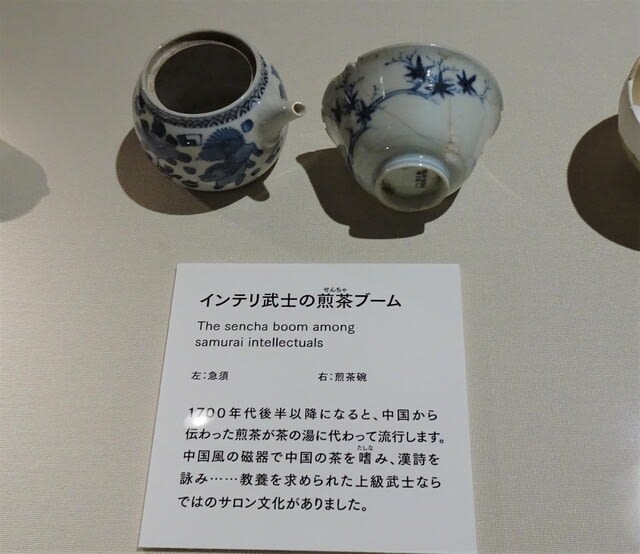

出土品からは暮らしを楽しむ様子もうかがえますし、武士や教養人としての嗜みとしての茶の湯や煎茶などもうかがえます。

この戸田家の最後の藩主は版籍奉還で東京に出て行ったそうですが、家臣団の人々の多くは松本に留まって、その後の松本の発展にも寄与したようです。その後名を成した方の写真が展示されていました。

長いこと松本藩主を務めた戸田家…知らないことが多かったので興味深く展示を見ることが出来ました。その後、常設展も見ましたので次に続きます…

抜いたのですね。ギリギリ長野県が二位かと

思っておりました。

温暖化であらゆるものの生産の北限がどんどん

北上して、長野県が1位になるのも時間の問題

と言ってましたが。私の友人も小諸で6年前に

土地の開墾を始めましたもんねえ。

ソバ畑の白い花。

みただけでよだれが出る風景です。早く秋が

来ないかしらなんて思う風景ですね。

おいしい新そばが早くできれば香草庵に行って

なんて想像します。ぶっかけを食べたい。

ついでに天ぷらも。

市立博物館、巨大ですね。

光熱費がすごそう(笑)なんてすぐせこいことを

考える私です。

巨大な博物館の中の小さな展示物がめちゃくちゃ

面白いです。

武家の生活がわかる出土品。その出土品に

添えられた説明書きのタイトルが面白い。

割れた程度じゃ捨てません。

履きつぶすまで使います。

すり目がなくなるまで使います。

学芸員の方が楽しみながら書いたのでしょうか。

とてもよい博物館ですね。

あちこちでワイン用のブドウが生産されていて

私がが動く範囲でもブドウ畑が目に付くようになってきています。

おちゃさんのご友人もぶどう栽培を始められて

ワイン作りもされておられるのでしたね。

県内のニュースを聞いていると、ブドウ栽培と共に

新たなワイン作りの拠点があちこちに出来ているようです。

寒いと思われる原村でもワイン作りが始まっていますもの…

いろいろな生産地の分布が変化してきていますね。

ソバには夏そばと秋そばがあって、

夏そばは7~8月頃、秋そばは10~11月頃の収穫です。

秋そばの方が寒暖差のある時期で風味が増し、人気もあるので

一般的に新そばと言ったら秋そばのことのようです。

でも夏そばを待っている人もいるのでしょう、

この時期に花盛りのソバ畑もたまに見られます。

秋そばは今、芽が出始めたところでしょうか、

もうしばらくお待ちください(笑)

香草庵の新そば、これは楽しみですね。

松本市立博物館は大きくなりました。

きっと光熱費はスゴイでしょうね。

こうした企画展では大きな展示物ばかりでなく、

ここに取り上げられたような小さな展示物もなかなか面白いもの…

この武家屋敷跡からの出土品に注目でした。

この説明書きのタイトル、いいですよね。

学芸員さんが楽しんで企画されている様子が思い浮かびます!

なかなかいい企画展でした…

に可能なのでしょうか?いつも秋、それも

ちょっと遅くなってから「新そば」と

看板がお店に上がるようなイメージしかないです。

こういう話をすると、胃袋がそばを欲しがり

ますね。想像すると、よだれが出ますよ。

昨日の説明書きのタイトルの話の続きですが、

書き方がCMのキャッチコピーみたいですね。

「割れた程度じゃ捨てません」

雑誌やTVのCMで流れそうな。

スマホの画面にひびが入ると修理に出すことが

ありますが、そんな店の宣伝にも使えそう。

見事ですね。私もこの文章を考える係になり

たいです。

くちこの祖父は、毛利家の血筋でしたが、版籍奉還で凋落。

ありがちな話ですね。

蕎麦、

白花と赤花、違いがあるのかしら?

先日他界した伯母は、赤花蕎麦を作っていたような?

夏そばは秋そばに比べあっさりしているようですが、

夏の暑い時期にそのそばを食べたい方もいて、

夏そばの新そばを出されるお店もあるようです。

ただ一般的には新そばと言えば秋そばなので、

夏に新そばの看板が出るお店は少ないかと思います。

出回るのは8月下旬ころからのようですから、

その頃になって注意して見るとあるかもしれません…

博物館の説明書きのタイトル…

たしかにCМのキャッチコピーのようですね。

そしてこれ、いろいろな場面で使えそうです!(笑)

おちゃさんは知識豊富でしょうから

キャッチコピーも説明文もお手の物かもしれませんね。

ぜひ次の企画に参加して学芸員さんの助っ人に!(笑)

戸田家は元は三河の国の出身…

そちらでは馴染みのない家柄かもしれませんね。

私も松本城主に名を連ねているくらいしか知らずにいて、

この企画展であれこれ知った次第です。

くちこさんは毛利家の血筋なのですね。

毛利家と言えばそちらの馴染みの家柄ですね。

ソバの花…普通は白花ですが、紅い花もありますね。

こちらで栽培されているのはネパール原産の高嶺ルビー!

とってもきれいなピンク色の花です。

でも蕎麦にすると色はあまり変わらず、

赤ソバの方が少しもっちりして色が濃いようです。

私は未だ赤ソバの蕎麦を食べたことがありません。

伯母さまが作っていらしたのは赤ソバだったのですね。

一度赤ソバも味わってみたいものです。

松本行きですね~

東山山麓線の景色はもう懐かしいばかり・・

蕎麦の花、田んぼの向こうに常念岳(この山だけわかります)

あ、ポピーも麦畑も眺めながら行ったことを思い出しています。

そう、松の木の枯れた山もね・・

今は植樹が始まっているのですね。

ワイン用のブドウ生産量は長野県が日本一なのですか。

「長野県産ワイン」が増えているのでしょうね。

山梨はまだまだ生食用のぶどう棚ばかりを目にします。

「山梨県産ワイン」が少ないとも思えないのですが・・あとで様子を見てみます(ネットで)

中町通りがほんとに静かですね。

私が「定宿」に泊まり 早朝散歩をしていた時はこんなに静かだったけれど・・

もしかしたら水曜日?(定休日のお店ばかり)

それにしても 静か。

そして「松本市立博物館」!!!

今度 松本に行ったら入ってみたいと思っています。

企画展は「戸田家臣団~松本藩最後の武士団~」・・6月17日までなのですね。

多分間に合うと思いますが 常設展だけでも興味深いところです。

戸田家・・

旧松本市立博物館に行った時に松本藩主代々の「多さ」に驚いた覚えがあります。

私は「 石川数正」くらいしか知りませんでしたから・・

今回の展示は その説明に工夫がなされているのですね。

おもしろい。

そこのところもちゃんと見てこよう。楽しみです。

ハクウンボクの花はもう散っているのでしょうね。

もう長い事目にして居ません・・・・

夏蕎麦が植えられているあたり、見当が尽きますヨ。(笑)

サラダ街道の入り口近くの巨峰のブドウ園はスッカリワイン用のブドウ栽培に切り替わりましたネ。

松本市立博物館で、松本城の最後の藩主・戸田家臣団の資料展が開催されているのですか?

戸田家は最も長く藩主を務めたお家柄ですから歴史が長いだけに

沢山の資料が保存されており、現在も見られるのでしょうネ。

城下町は何処でもそうだと思いますが忠実な家臣が永々と藩主の精神を後世に伝えているのでしょうネ。

歴史は奥が深くて・・・何時も初耳学です。

松本行きの山麓線はtakeさんにはお馴染みですね。

私も松本行きの時は主にこの道を使います。

何といっても北アルプスが眺められる、

田園風景(田んぼも麦畑も果樹園も)が素敵、

時には花も眺められるといいことばかり…

でもこの松枯れ山は気になりつつ通っていました。

ワイン用ブドウの生産量…長野県が一位というのはこの記事からです。

https://blog.nagano-ken.jp/nihonichi/agri_product/2097.html

でもワインの生産量は山梨県が日本一のようですし、

ブドウ全体では山梨県が一位だと思います。

それにワイン用ブドウの生産量も年々変化しているかもしれません…

この日の中町通りの人の少なさにビックリでした。

他の場所はにぎやかでしたので、

たまたまここだけこの現象だったのでしょう…

人気のない中町もなかなかいい雰囲気でした。

「松本市立博物館」は気持ちの良い空間になりました。

古い博物館も趣あって、お城のあの場所も良かったのですが…

また機会があったら行ってみてください。

たしかに常設展だけでも見どころ多くて満足されるかと思います。

戸田家は長らく松本城藩主だった割に知られていない城主かもしれません。

石川数正は皆さんご存じですよね。

お城に行くと家紋の入った灯籠が並んでいて、

ようやく歴代城主を知った程度…

今回その城主の変遷もしっかり確認できました。

説明文に工夫がされていて興味深く見ることが出来ました…

ハクウンボクの花は散ってしまったかもしれませんが、

新緑が美しい時期かと思います。

松本へ来られる予定があるのですね。

ぜひ松本の街を楽しんでください!

この東山山麓線はranさんも通られたことがあるのですね。

田んぼがあったり麦畑があったりソバ畑もあって

そのうえ北アルプスも眺められるので、

走り抜けるだけで気持ちの良い道です。

松枯れ被害が広がって気になっていたのですが、

少しずつ修復作業が始まっているようでした。

ワイン用のブドウ畑はずいぶん広がってきていますね。

サラダ街道入り口付近のブドウ園もぶどう棚が取り払われて

今ではワイン用のブドウ栽培に切り替わっていますね。

松本市立博物館は新しくなって気持ちの良い空間になりました。

長いこと城主を務めた戸田家ですので発掘されたものや

忠実な家臣たちが残したものもあって、

こうして見ることが出来ました。

私も歴史のことは分からないことだらけですが、

この展示はなかなか興味深かったです。