さていよいよ帰り道です。軽井沢の道の駅…おしゃれな「軽井沢発地市庭」に立ち寄りました。午後の時間帯でほとんど野菜などは売りつくしていて驚きでした。その後、「中山道」69次のうち、江戸から数えて20番目の宿場があった「追分宿」を訪ねました。ここも久しぶりの場所でした。

ここで尋ねたのは「油屋」です。「堀辰雄」や「立原道造」ら、多くの文人が集ったこの宿ですが、今はさまざまな方の活動の場ともなっています。

「油屋」は「追分宿」の脇本陣を務める旅籠だったそうです。「夏目漱石」や「森鴎外」、「芥川龍之介」らの文人に愛される宿として栄えたそうですが、昭和12年に火災で焼失し、この建物は昭和13年に出来たのもです。丸子町の豪農の建物(丸子御殿)を移築したものだそうです。その後も多くの文人が集った宿だったそうです。

建物内部を見学させていただきながら、昭和初期の「堀辰雄」や「立原道造」が集った当時のこの宿を思い描きました。今は古い建物を維持管理しながら多くの芸術家が集まる場になっています。泊まることもできるそうです。

この近くには「堀辰雄文学記念館」があります。追分は「堀辰雄」の愛した場所です。ここは旧宅があった場所で、書庫や別棟の建物が展示室になっています。ここは以前に訪れたことがあってこの日は通り過ぎました。この入口の門は「追分宿本陣」の門(裏門)だそうです。

中山道を「別去れ」の場所まで歩いてみました。宿場の雰囲気を残した建物もそこかしこに見られました。

消防の屯所も宿場の景観を壊さないような建物になっていました。

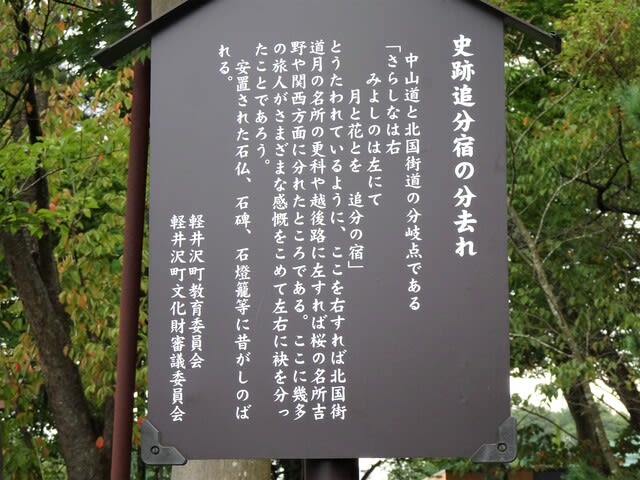

「別去れ」の場所です。ここは「中山道(江戸から京都)」から「北国街道(この追分から高田城下(新潟県上越市)」が分かれて始まる場所です。「北国街道」は「佐渡」の金を江戸に運ぶ重要な脇街道だったそうです。右が「北国街道」、左が「中山道(国道18号線)」です。

追分宿の見学をした後は「浅間サンライン」を通って東御市まで行きました。浅間山の麓、高台を通る道は田園地帯の中を通って気持ちが良い道です。「浅間山」方面は雲の中でした。

途中で道の駅「雷電くるみの里」に立ち寄りました。この辺りはクルミやブドウの産地です。ブドウ畑が広がっていました。

ここから立科町を経て長和町へそこから和田峠を越えて帰ってきました。その和田峠に向かう道で空を見たら、太陽かと思われる明るい部分が2つ!もしかしてこの一つは「幻日」かしらとカメラを向けました。走っている車から撮ったのでこんな写真ですが…

もう夕方になってしまい、和田峠のトラック運転手さん御用達のお店によって夕ご飯でした。夫が見たTV番組でこのお店が注目されていたそうで、私一人では立ち寄れないようなお店構え…田舎の食堂で、煮カツ定食がお勧めのようですが、東京のイタリアンのお店で修業された方がピザやパスタを提供する、イタリアンが好評のお店でした!「しらすのペペロンチーノ」が美味しかったです。コーヒーのセルフサービスも微笑ましいお店でした。

小諸から軽井沢まで、長々と綴った記録をお付き合いいただきありがとうございました。この日は良く歩いて13323歩でした…