5時に目が覚めた。天気は良さそうだが、周りは濃霧で覆われている。これなら、東ヌプカウシヌプリの姿も山頂からの展望も無理だろうと思ったが、とりあえず登山口まで行った。案の定、上空は青空だが、山はガスから微かに姿を見せるだけ。

晴れるのを待っても良いが、いつ晴れるか分からない。往復2時間も掛からない山なので、先におっぱい山を登ってから戻ることにして、さらに1時間走って、西クマネシリ岳の登山口を目指した。

◎まず、西クマネシリ(1635m)~ピリベツ岳(1602m)

〈日本一のおっぱい山、左・ピリベツ岳、右・西クマネシリ岳〉

こちらは、ガスもなくすっきりと晴れていた。シンノスケ3の沢林道を4.3km走ったら西クマの登山口。

西クマは96年が初登で、04年に、今回と同じく、2つの山を周回しているので、12年ぶりである。

まず、登山道のある西クマに先に登り、吊り尾根のはっきりした踏み跡を辿ってピリベツ岳へ。ピリベツからは、山頂から直接急斜面の沢形の藪をこいで下り、林道跡の踏み跡を辿って、途中で西クマの登山道へ合流した。

7:00スタート、西クマまで2時間、ピリベツまで1時間、ピリベツから下山1時間20分、12:10ゴール。それぞれの頂上での休憩時間を足して、所要時間5時間10分。

唯一の難関、頂上直下の岩場の切れ目を跨ぐところ。前の2回は、ロープがなかった。

岩場に咲くイワベンケイ

岩場の上から、左の乳首に見えるピリベツ岳を望む

頂上から石狩連峰と右奥の表大雪を望む。

ウペペサンケ(左)~ニペソツ山(右)の連なり。

アイヌ語のクマネシリの語源になっている「物干し竿」のような稜線を持つ本クマネシリ。

トウゲブキに彩られた前回よりはっきりした登山道状態の踏み跡を辿って、ピリベツへ。

左の乳首のピリベツ岳から、右の乳首の西クマネシリを望む。

2つの山を結ぶ吊り尾根は、登山道かしていたが、直接下の沢へ下る踏み跡はない。ほとんどは、西クマの分岐まで戻って登山道を下っているのだろうか?

前回は、山頂から少し戻って沢形の藪を下ったが、今回は、山頂から直接下っている踏み跡があったので、そこから下ることにした。踏み跡はすぐになくなったが、構わずまっすぐ下った。前回よりすんなりと下の沢に下りることができた。

下の沢に下りると古い林道跡に鹿が整備してくれている踏み跡がある。それを辿れば、登山口手前20分くらいの登山道に合流。

東ヌプカへ移動したが、運転しながら上半身へ上ってくるダニを7匹ほど捕まえて窓から捨てた。

◎東ヌプカウシヌプリ(1252m)

この山は、96年と11年に登っているか、「山楽紀行」の掲載予定の取材を兼ねての3回目の訪問である。

登山口がすでに900mの然別湖に抜ける白樺峠にある。ヒオウギアヤメが咲く登山口から山頂を望む。

13:40スタート、登り50分、山頂で30分、下り40分。15:40ゴール。

登り始めてまもなく、一帯が物凄い倒木に覆われていて驚く。

邪魔な木は切られて、整備されていて、登山道も一部変更されていた。

整備の様子を見ると、終わったばかりの感じなので、これらの倒木は昨年か今年であろう。

鬱蒼とした針葉樹林帯の急登が続く。

斜度が緩むと明るいダケカンバ林となり、花が目に付くようになる

マルバシモツケ

ハクサンシャクナゲ

一輪だけ目にしたタカネバラ

誰もいない頂上に到着。

残念ながら、十勝平野はもやっていて、近くしか見えなかった。

山頂から続く踏み跡を辿って、ロックガーデンへ。一輪だけ咲いていたエゾスカシユリを入れて。ナキウサギがいるような雰囲気だが、鳴き声すらなかった。

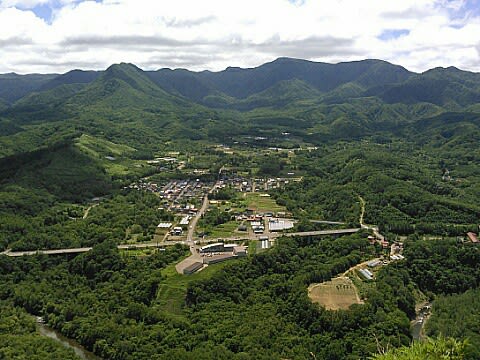

下山後、下から山の姿も見たくて、十勝平野の方へ下った。

下も、もやっていて、はっきりと見えなかった。左が西ヌプカウシヌプリ、右が登ってきた東ヌプカウシヌプリ。

このあと、上士幌健康増進センターふれあいプラザの温泉に入って、ブログを打つ。明日は、花見山行の銀泉台から赤岳~小泉岳南斜面の予定なので、このあと、コンビニで食料とビールを仕入れて、車中泊場所の糠平公共駐車場まで走るつもり。