阿蘇神社楼門素屋根内部見学の続きです。

2016年4月16日の熊本地震の本震で被災した阿蘇神社楼門

復旧作業も終盤となり素屋根を外す工事が始まる前

3月5日~12日の期間限定で工事足場を利用した見学が行われました。

楼門を覆う素屋根(全天候で工事を可能とする建物)は全国的にも例が少ないそうです。

いよいよ素屋根内部へ

ボランティアによる見学会は工事用足場を使い3階まで上がりますが

1階部分なら誰れも自由に見ることができます。

撮影は2ヶ所のみですが各所でボランティアの方に色々と説明していただけました。

先ずは2階の撮影ポイントへ・・・

銅版葺の屋根が眩しく輝いています。

手の届きそうな扁額を見下ろし・・・

この景色は今しか見れないと思うと感動しかありません。

屋根の一番上、飛び出た部分は「鳥袋」

「鳥休み」とも言い良く鳥が止まっていますよネ~

紋は金箔で仕上げられています。

上層の屋根を支える垂木は扇垂木と言われ・・・

扇垂木は隅にいくほど間隔が広くなっています。

地震で倒壊した楼門の元の部材の7割ほどが使えたそうですが

解体の際に一つづつ番号をうち分解され再び組まれたそうです。

熊本城の石垣などの復旧作業と同じなのですネ~

柱の上には軒を支えるための組物があり複雑に組まれ

細かい細工がされた部材なども壊れた所は修復されたのでしょうが

私の目にはどれが新しい部材なのかわからず

技術のすばらしさに驚くばかりです。

3階の撮影ポイントへ

屋根に使われている銅板は7000枚ほどあるそうで

現場で型を合わせながら貼られたそうで地道な作業ですネ・・・

屋根は昔は「こけら葺ふき」で修復を繰り返され

大正6年(1917)に「桧皮葺(ひわだぶき)」になり

昭和52年(1977)に現在の「銅板葺」になったそうです。

ボランティアの方は見学者が写真を撮られる間なども個人的に質問・疑問に答えて下さり

オジサンは写真よりも色々と話を聞いていたようです。

屋根の側面の妻飾

「妻飾の文様が雲や波の細工は何故でしょうか?」とボランティアの方からクイズがあり

「火事にあわないために水に関係あるものにしたのでは?」とオジサン大正解!!

一応、高校は建築科だったのでメンツが保たれたようです(笑)

今回の解体の際わかったそうですが・・・

中央の板裏には大工棟梁「水民元吉」(宇城市小川町出身)など

建築にかかわった大工の名前が墨書きされていたそうです。

反対側の板裏には木材を山から切り出した山師達の名前だったそうです。

重機や電動工具も無い時代にこれだけのものを建てた昔の人はホント凄いです!

地震は悲しいことではありますが熊本城の石垣もそうでしたが

倒壊したことにより解ったことも色々とあるのですネ~

高さ12mの窓からは阿蘇五岳が見えるはずでしたが・・・

この日は時々小雨が降る生憎の天気で残念でした。

そして、別の窓からは神殿や拝殿を上から見ることができました。

左から一の神殿 三の神殿、二の神殿

手前が地震で倒壊し令和3年に再建された拝殿の屋根です。

アップで観ると2年間で茶色くなっているのが良くわかります。

銅板の屋根は輝く橙色から茶色そして緑青色に経年変化するそうですが

地上12mからその変化を見られるとても貴重な体験でした。

最後に1階部分に下り見上げると・・・

先ほど説明を受けた上層と下層の垂木の違いを確認出来ました。

下層の垂木は平行に並んでいます。

柱の色の違う部分が今回修復された部分

柱のつなぎ方も写真を使い詳しく説明していただきましたが

とても難しくて詳しく私には説明できません。

上の木が少しだけ大きいのは年数を経て木材が細くなるからだそうで

これがクイズだったら私も正解できたのになぁ~(笑)

黒い柱は耐震補強の摩擦ダンパーで完成後もそのまま残るそうです。

約30分ほどの見学は興味のある話ばかりであっという間に時間が過ぎました。

参加者の中の少し高齢な方が「良い冥途の土産になった」とおっしゃっていましたが

一生に一度あるかないかの貴重な見学が出来たことは大げさでなく

私にとっても誰にとっても冥途の土産になるはずです。

見学後、全員に阿蘇神社保存修理のパンフレットをいただきましたが

ボランティアの説明を直ぐに忘れてしまう私にとってはありがたく(笑)

ブログを書く際も色々と参考にさせていただきました。

今年の12月には全工事完了しますが

この楼門をくぐり参拝が出来る日がとても楽しみです。

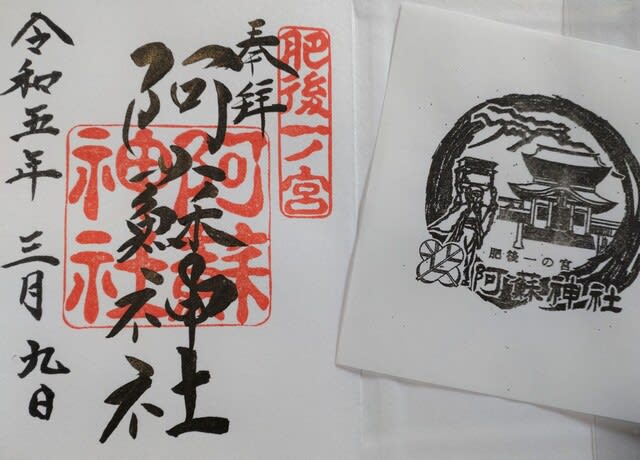

帰りには今日の記念にもなると阿蘇神社の御朱印をいただきました。

もちろん、生まれて初めての御朱印帳も一緒に・・・

これから神社仏閣巡りの際に御朱印をいただく楽しみが増えました。

今回は帰りにゆっくり温泉に入る時間も無く残念ではありましたが

春の訪れ告げる野焼きも終わり黒くなった阿蘇の山々を眺めながら

無理してきて良かったと・・・・家路に急ぐのでした。