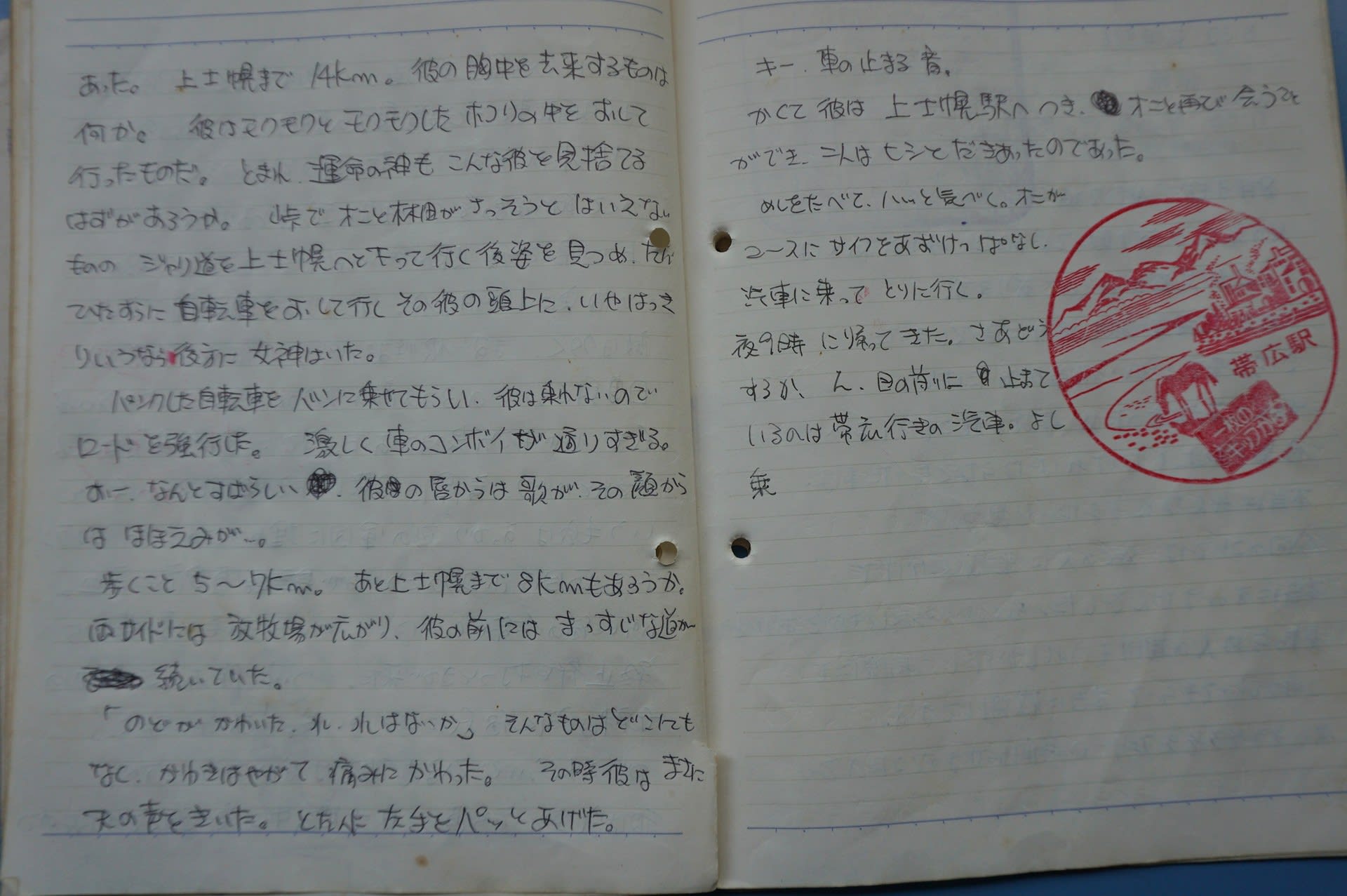

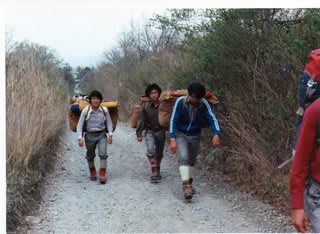

昔撮った写真が必要になりあれこれ探していたら、懐かしい写真が出てきた。

78年夏の「北海道サイクリングパート」のものだ。

ここがどこだったか記憶が定かでない。

小休止をしている横を、車が砂ぼこりを巻き上げながら走っている。

当時の北海道の内陸部はこんな感じだった。国道ではあるが未舗装の砂利道はけっこう多かったように記憶している。

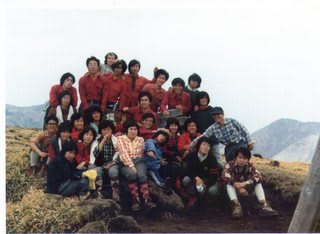

あのときの合宿ノートに以下の記載があった。

7月23日

「美笛峠までのつらいつらいじゃり道。強い日差しの中、車が来るたびに土砂ぼこりを浴び、ガタガタ道についには手の力もつきた。中には親切な車もいた。僕らの横を通り過ぎるときにゆっくり行ってくれたり、もっと親切なのはバンバン飛ばして大量のほこりをかけてくれて…ありがとうごぜえますだ。」(阿比留)

「自転車はホソウ道路でなければ地獄である。今日は、その地獄をしっかり見てしまった。口で息をすると口が土だらけになってしまうので、鼻で息をすることにした。しかし、重い荷物を積んでの凸凹道では無理だった。気づいたときには口の中はざらざら、鼻の奥はキンキンと痛い。」(鬼塚)

砂利道で苦労したのは土砂ぼこりだけではなかった。もう忘れていた記憶が合宿ノートには綴られていた。

8月1日

「糠平湖を過ぎて2度目の上り坂。後ろから来た自動車がクラクションを鳴らし、運転手が何やらわめき、後ろの方をしきりに指さしている。阿比留さんの自転車がパンクしたのかなと思って引き返すと案の定だった。タイヤをはずし、チューブを取り出しパンクの場所をすばやく見つけ修理完了。さすがPLと思っていたら空気を入れてもぜんぜんふくらまないのである。もう一度チューブを取り出す。さらに2ヶ所のパンクを発見。ところが残りのパッチは2枚で、これを使い切ったら後がない。そこで1枚のパッチを半分に切って使うことになった。これで直ったと思ったらまだ空気が入らない。さらに4ヶ所…、残りのパッチは1枚。これではどうしようもと思ったところに向こうからサイクリスト登場。『ラッキー!』とボクと阿比留さんは心の中で叫んだ。ところがだ…、見つけた穴をふさいでも新たな穴が見つかり同じことのくり返しとなった。そうこうしているうちに鬼塚さんがたまりかねて歩いてくるのが見えた。結局はパンクは直らなかった…」(筆者)

同じ日の阿比留さんの記述

「きのうにひき続きジャリ道。4人は自転車で北海道最大の難所、アルプスに例えるなら大キレットか不帰のケンか、オニの頭かというところであろうか。かくして阿比留氏のタイヤは先に述べたとおりである。上士幌まで後15㎞くらいのところでそうなったわけであるが…。この間実に1時間30分。水入りに大格闘であった。敵は多く、まずは根性あるパンク、続いて砂ぼこり、そして日差し。この3つの敵のスクラムは強くさしもの阿比留氏もやや押され気味であった。すでに豊かな黒髪は老人のそれと変わり、精悍に日焼けしたその肌の毛穴という毛穴はすっかり砂の軍団に埋めつくされ、そのランランたる両目はホコリのため、はや真っ赤に充血。阿比留氏の運命やいかに…

ついにその長い戦いに終止符を打つときが来た。勝利の女神は阿比留氏にささやいた。

『あんたの負けよ。』

が、これくらいでひるむ彼ではなかった。さすが、彼は完全と立ち直り、土砂ぼこりの中を突き進んでいったのであった。上士幌まで14㎞。彼の胸中を去来するものは何か。彼はモクモクとモクモクしたホコリの中を押して行ったのだ。

とまれ、運命の神もこんな彼を見捨てるはずがあろうか。峠でオニ達がさっそうとはいえないもののジャリ道を上士幌に下っていく姿を見つめ、ただひたすらに自転車を押していくその彼の頭上に、いやハッキリ言うなら後方に女神はいた。

パンクした自転車をバンに乗せてもらい、彼は乗れないのでロードを強行した。激しく車のコンボイが通り過ぎる。おー、なんとすばらしい。彼の唇からは歌が、その顔からはほほえみが…

歩くこと5~7㎞。上士幌まで8㎞もあろうか。両サイドには牧場が広がり、彼の前には真っ直ぐな道が続いていた。

『のどが渇いた。水、水はないか』そんなものはどこにもなく、渇きはやがて痛みに変わった。そのとき彼はまさに天の声を聞いた。とたんに左手をパッとあげた。キー!車のとまる音。

かくて彼は上士幌駅へ着、オニと再び会うことができ、二人はヒシとだきあったのであった。」

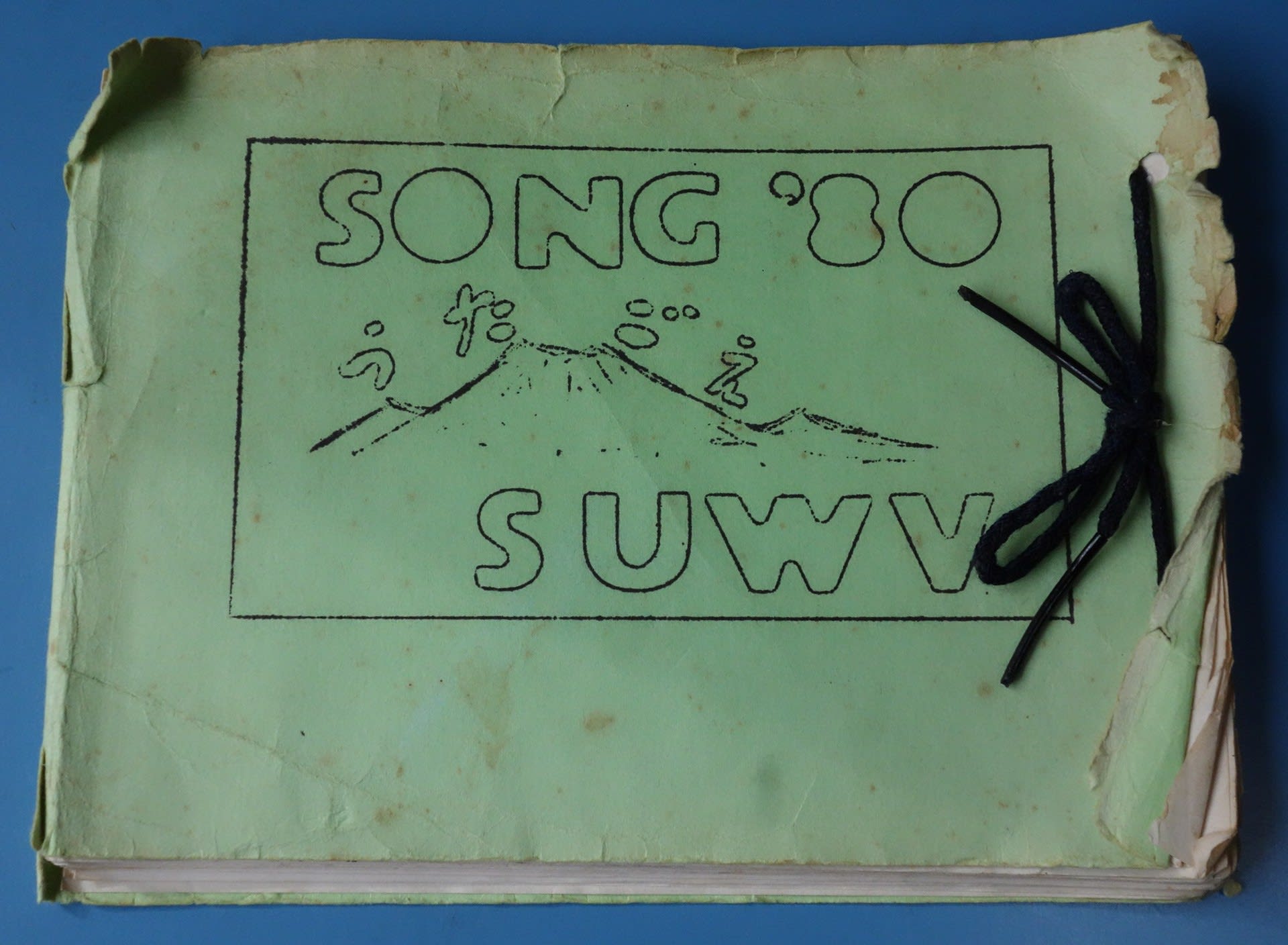

【合宿ノート】

その表紙

上の方に、「78年7月16日印刷 8月5日発行 責任者:阿比留」の文字が…

(写真を拡大したら読めますよ。)

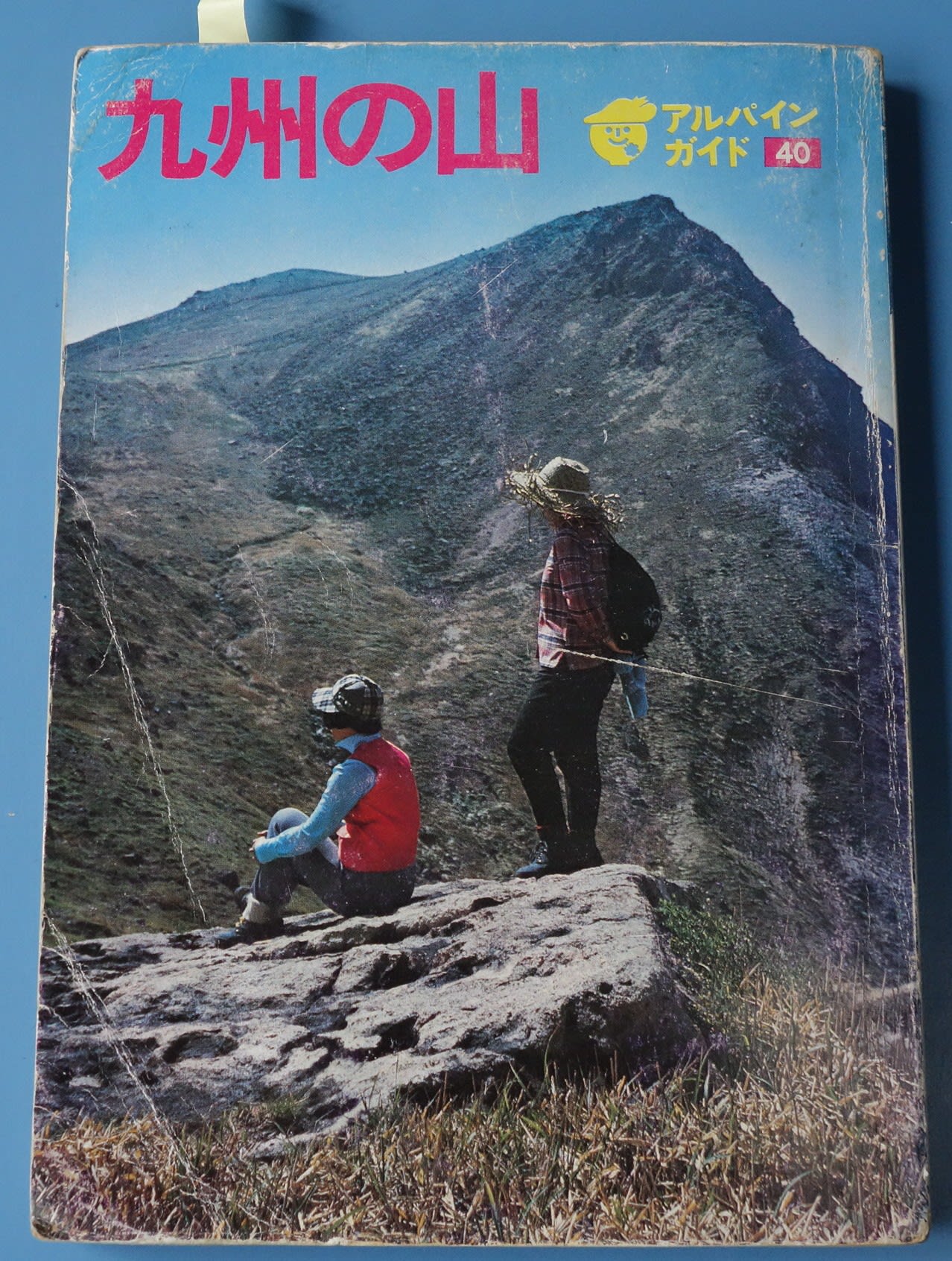

(写真はイメージです。30年前のもの…)

(写真はイメージです。30年前のもの…)