辻村伊助の続編です。氏の代表作である「スウィス日記」は読んでいません。

実はこの「ハイランド」という本の「ハイランド」は読んでなくて、日本の山に関するものだけ愛読しています。

「飛驒山脈の縦走」

「高瀬入り」

「神河内と常念山脈」

「嘉門治を憶う」

「登山の流行」

本ブログ「

独り言」で、変わりゆく多良岳を嘆きましたが、同じような思いが「神河内と常念山脈」にはくり返し綴られています。本書の解説にあたる「解題」を書かれた小島鳥水氏の言葉を借りると神河内を愛する者の「慟哭の声」です。

「上高地」は、辻村氏の書籍では「神河内」と表記されています。

(地名の表記の変遷でしょうか。「雲仙岳」が昭和9年以前は「温泉岳(読みは「うんぜんだけ」)」と表記されていたように)

「神河内」から変わった「上高地」のシンボル的存在 河童橋と梓川

梓川の清流と河童橋に代表される上高地は他の観光地とは一線を画する特別な聖地と思っていました。

しかし、100年前に、変わりゆく神河内に辻村氏は「慟哭の声」をあげています。

次の文章は「神河内と常念山脈」の中から氏の文章の抜粋です。

「上高地はすでに神河内ではなかった。桂、栂(つが)、落葉松、ことに思い出多い白樺はいつの間にか伐り尽くされて、白い冷たい切り株が、僅かに昔を語っているだけである。伐り残された小梨の幹に寄りかかって、しんとした山の空気を振るわせて、地響きをさせながら倒されてゆく森の木立を見つめた時、こうしなくては生きてゆかれないのかと、腹が立つよりも、なさけない心持になってしまった。」

- 途中省略 -

「かくして神河内は林道が直線に貫かれてから、河童橋が、田舎臭い釣橋に変わってから、渡りものの人足が浴場で俗謡をうなるようになってから、交通が便利になったと云う名のもとに、茶代の受取が活字で組まれ、茶碗に温泉の名が焼きつけられ、手拭が間違いだらけの横文字で染められて、温泉は「上高地」と云う名と共にしかく俗了してしまったのである。」

- 途中省略 -

「くれぐれも云う、神河内ならぬ「上高地」は不快なところである。」

ここまで断言されたら「上高地」はいよいよピンチである。

今の上高地を見て感嘆の声を上げる人たちは私を含めて立つ瀬がない。

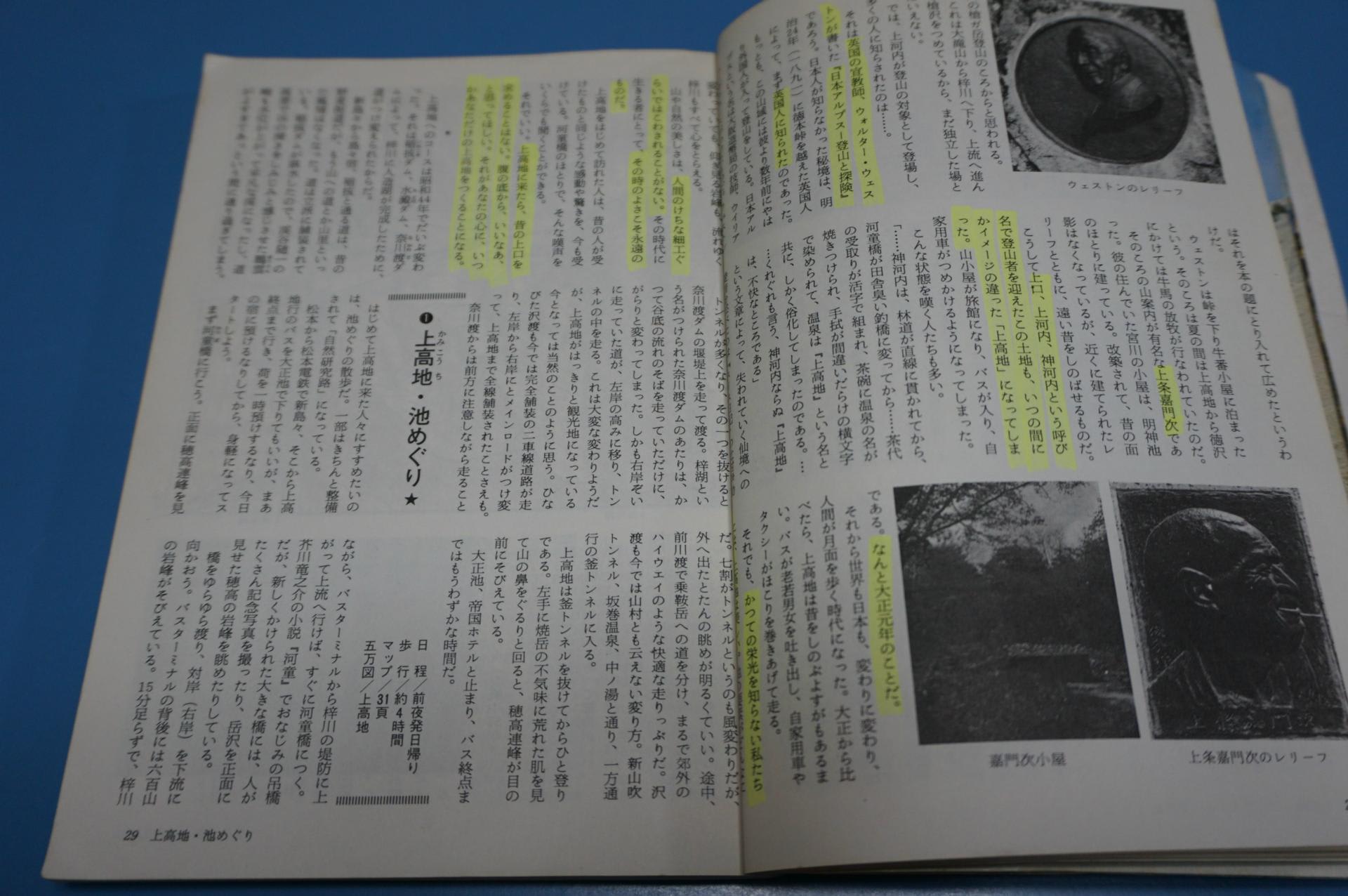

ところがだ、そんな辻村氏の意見を承知の上で三宅修氏は、昭和51年「山渓」発行の「上高地・槍・穂高 常念・燕 乗鞍」アルパインガイドの中で、私が引用した辻村氏の文章をそのまま紹介し、次のように述べています。

「失われていく仙境への愛惜を述べたのは「スイス日記」の辻村伊助である。なんと大正元年のことだ。それから世界も日本も、変わりに変わり、人間が月面を歩く時代になった。大正時代から比べたら、上高地は昔をしのぶよすがもあるまい。バスが老若男女を吐き出し、自家用車やタクシーがほこりを巻き上げて走る。それでも、かっての栄光を知らない私たちには、上高地は美しい。他の要素がどんなに変わっていても、仰ぎ見る岩峰も、流れゆく梓川もすべて心をとらえる。 - 途中省略 - その時代に生きるものにとって、その時代のよさこそ永遠のものだ。上高地をはじめて訪れた人は、昔の人が受けたものと同じくらいの感動や驚きを、今も受けている。河童橋のほとりで、そんな歓声をいくらでも聞くことができる。それでいい。上高地に来たら、昔の上口(古文書による「上高地」の表記)を求めることはない。腹の底からいいな、と思ってほしい。それがあなたの心に、いつかあなただけの上高地をつくることになる。」

すごいですね。辻村氏の「慟哭の声」もすごいのですが、真っ向から反論した三宅氏もすごい。

今を生きるものの一人として三宅氏の文章に救われる思いです。

「アルパインガイド」は私が学生時代に使っていたガイドブックですが、内容が今のそれよりはるかに抱負です。山のルートガイドだけでなく、山の歴史や自然、山に対する考え方や心の持ちよう、そしてマナー面まで網羅しています。「昔のはよかった」などといえば、先ほどの上高地論争と同じで、その時代その時代のガイドブックこそがあなたにとって最高の一冊と若い人から意見されそうです。

【学生時代から使っている年代物のガイドブック】

【小さな活字がびっしり組まれたその中身】

今回もついつい長くなりました。(同期のSさんから「写真は見るけど、文章は読まんちゃん」といつも言われているのですが…)

最後に、アルパインガイドに書かれている心の持ちようについて紹介します。

昔のガイドブックにはここまで書いてくれています。

「上高地の中心、河童橋のあたりには宿の浴衣がけ、ミニスカートやショートパンツにサングラスといった人影が往来する。その間を大きなザックの登山者パーティが通る。奇妙な図柄だが、こんなことに驚いても嘆いてもはじまらない。目を上げれば大きな風景が広がっている。それはいつも変わらない山々である。まわりの旅館が立派になったり、いろいろな人が来たりしても、山の姿も川の流れも昔のままだ。山と向かいあっていつも新鮮な喜びにひたりたいなら、よけいなものは見ないほうがいい。自分の心の持ち方さえ整えておけば、たとえ夏の上高地でも、すばらしい土地になるはずだ。」

晴登雨読の後はビール!

山に登っても、登らなくても一日の終わりはビールなのだ。

どうです、このグラス。先週、父の日のプレゼントに娘からもらったその名も富士山グラスです。