国東半島へは山に登るのが一番の目的でしたが、下山後は近くの史跡を訪ねました。

その中でも天念寺の阿弥陀如来像は強く印象に残っています。

天念寺

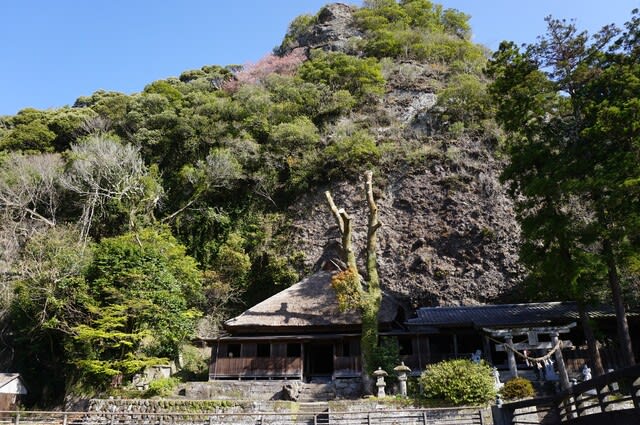

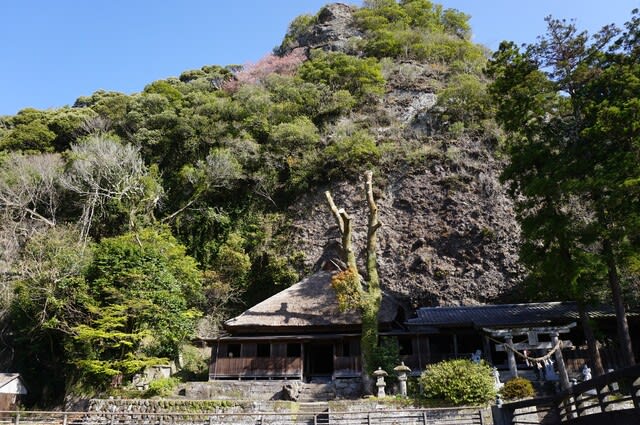

天念寺耶馬と呼ばれる岩峰群の下に寺は建っています。

この峰々も修行の道で、目を凝らして見みると

とんでもないところに橋が懸かっています(黄色の矢印)。

その中

薬師如来と修正鬼会で使う香水棒

修正鬼会で使う巨大な松明

全て天然素材でできていました。

講堂の裏の崖には十六羅漢

本堂の左手の磨崖には役行者

レリーフです。

本堂には

釈迦如来像、左に月光菩薩、右に日光菩薩

(「追記」あり)

天念寺のすぐ隣に食堂を兼ねた資料館「鬼会の里」があります。

(写真右の建物)

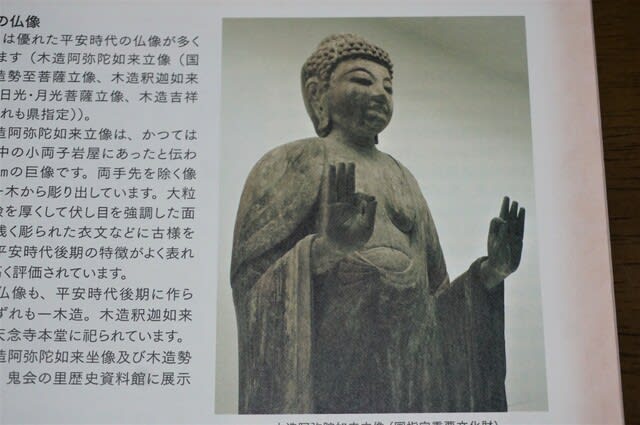

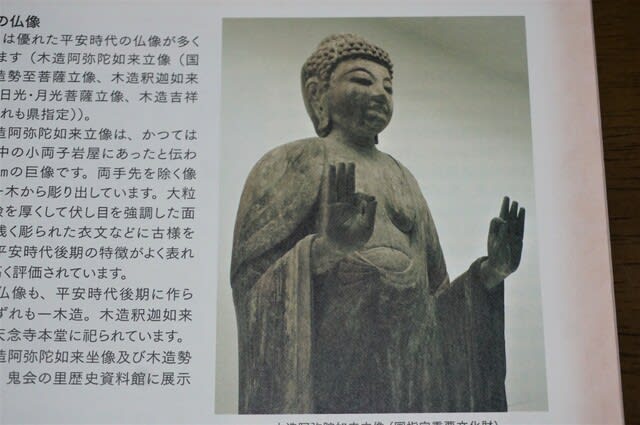

そこの資料館で見た阿弥陀如来像の立ち姿には、あまりにも有り難く感じられ、なぜか目頭が熱くなりました。

館内は撮影禁止でしたので写真はありません。代わりにパンフレットに載っていた写真で紹介します。

例え写真が撮れたとしても、仏像が放つ空気感みたいなものは伝わりません。仏像との相性もあるのでしょうが、これまで3回ほど、仏像と対面したとき体の中を電流のようなものが流れるのを感じたことがありました(個人の感想)。今回はじわっとした温かさに包まれ、涙が出そうになりました。

この仏像の説明がパンフレットに載っていましたので紹介します。

「-途中省略- 天念寺本坊の国宝堂と呼ばれた建物に安置されていましたが、大正8年、当時の帝室博物館に飾置のため貸与されていました。それから、天念寺を襲った昭和16年の大洪水により流された本堂などを再建するために、当時国宝(旧国宝)であったこの仏像は昭和36年に埼玉県の鳥居観音に売却されました。その後地元民の悲願により、平成9年に市が県の補助を受け買い戻し、大分県立宇佐風土記の丘歴史民俗資料館(現大分県立歴史博物館)に預けられ、平成15年本施設設置により、実に42年ぶり(天念寺を離れてからは84年ぶり)のご帰還となりました。」(「歴史資料館 鬼会の里」パンフレットより引用)

この仏像は、偶然にも大水害の難を逃れ、水害後は再建の資金として寺を助け、紆余曲折を経て天念寺に戻って来た有り難い仏像ということになります。

【追記】

1971年に毎日新聞から出された「国東半島」(写真:堀内初太郎・文:戸井田道三)を読んでいたら、本堂の仏像のことが書いてありました。写真で紹介した「釈迦如来像、左に月光菩薩、右に日光菩薩」ですが、これらの仏像は昭和16年の大水の折に海まで流されたそうです。仏像を見知った人がいて「これは天念寺のものだ」と届けてよこしたそうです。

先の阿弥陀如来像だけでなく、平安朝の仏像が今日まで残るということはそれ自体が奇跡に近く、有り難いことだと改めて思ったところです。

その中でも天念寺の阿弥陀如来像は強く印象に残っています。

天念寺

天念寺耶馬と呼ばれる岩峰群の下に寺は建っています。

この峰々も修行の道で、目を凝らして見みると

とんでもないところに橋が懸かっています(黄色の矢印)。

「無明橋」と言われている橋です。

あそこまで行ってみたい衝動にかられましたが、この日は両子山に登る予定だったので、下から見るだけにして寺を見て回りました。

寺の前を長岩屋川が流れているのですが、その川の中に磨崖仏がありました。

何ということでしょう、不動三尊のレリーフです。

さて、天念寺ですが、崖の真下に茅葺きの講堂があります。

あそこまで行ってみたい衝動にかられましたが、この日は両子山に登る予定だったので、下から見るだけにして寺を見て回りました。

寺の前を長岩屋川が流れているのですが、その川の中に磨崖仏がありました。

何ということでしょう、不動三尊のレリーフです。

さて、天念寺ですが、崖の真下に茅葺きの講堂があります。

その中

薬師如来と修正鬼会で使う香水棒

修正鬼会で使う巨大な松明

全て天然素材でできていました。

講堂の裏の崖には十六羅漢

本堂の左手の磨崖には役行者

レリーフです。

本堂には

釈迦如来像、左に月光菩薩、右に日光菩薩

(「追記」あり)

天念寺のすぐ隣に食堂を兼ねた資料館「鬼会の里」があります。

(写真右の建物)

そこの資料館で見た阿弥陀如来像の立ち姿には、あまりにも有り難く感じられ、なぜか目頭が熱くなりました。

館内は撮影禁止でしたので写真はありません。代わりにパンフレットに載っていた写真で紹介します。

例え写真が撮れたとしても、仏像が放つ空気感みたいなものは伝わりません。仏像との相性もあるのでしょうが、これまで3回ほど、仏像と対面したとき体の中を電流のようなものが流れるのを感じたことがありました(個人の感想)。今回はじわっとした温かさに包まれ、涙が出そうになりました。

この仏像の説明がパンフレットに載っていましたので紹介します。

「-途中省略- 天念寺本坊の国宝堂と呼ばれた建物に安置されていましたが、大正8年、当時の帝室博物館に飾置のため貸与されていました。それから、天念寺を襲った昭和16年の大洪水により流された本堂などを再建するために、当時国宝(旧国宝)であったこの仏像は昭和36年に埼玉県の鳥居観音に売却されました。その後地元民の悲願により、平成9年に市が県の補助を受け買い戻し、大分県立宇佐風土記の丘歴史民俗資料館(現大分県立歴史博物館)に預けられ、平成15年本施設設置により、実に42年ぶり(天念寺を離れてからは84年ぶり)のご帰還となりました。」(「歴史資料館 鬼会の里」パンフレットより引用)

この仏像は、偶然にも大水害の難を逃れ、水害後は再建の資金として寺を助け、紆余曲折を経て天念寺に戻って来た有り難い仏像ということになります。

【追記】

1971年に毎日新聞から出された「国東半島」(写真:堀内初太郎・文:戸井田道三)を読んでいたら、本堂の仏像のことが書いてありました。写真で紹介した「釈迦如来像、左に月光菩薩、右に日光菩薩」ですが、これらの仏像は昭和16年の大水の折に海まで流されたそうです。仏像を見知った人がいて「これは天念寺のものだ」と届けてよこしたそうです。

先の阿弥陀如来像だけでなく、平安朝の仏像が今日まで残るということはそれ自体が奇跡に近く、有り難いことだと改めて思ったところです。

なかなかコロナで帰れないので嬉しいです

ありがとうございました

国東は魅力に満ちたところでした。

いっぱい感じるものがあり写真も撮りましたが、私の写真がお役にたったのであれば、この上ない幸いです。

メル友さんからのご紹介で拝見しました

我がふるさとなので嬉しくて興奮しました

写真も記事も素晴らしくて~ほれぼれしました

これからもブログを見させていただきます

私も茨城・笠間に来ていつの間にか50年の歳月が経ちました

コロナ禍でもう2年半ふるさとにも行けずです

今後もご活躍ください

ありがとうございました

国東半島のご出身なのですね。

国東はしみじみと良い所でした✨

この春に退職し、そのの記念にと40年ぶりに国東を旅してきました。その旅の記録に温かいコメントをいただきありがとうございました。