大阪府藤井寺市道明寺に鎮座される「道明寺天満宮」。御祭神は『菅原道真公、天穂日命、覚寿尼(かくじゅに)公』

「垂仁天皇の32年(西暦3)、相撲の祖といわれる 野見宿祢 が、「はにわ」を創って殉死に代えた功績で「 土師 」の姓とこの辺り一帯を所領地として賜わった。以来、遠祖天穂日命をお祀りしたのが土師神社の始まりとされる。明治5年(1872)神仏分離により、道明寺の五坊のうち二之室が神職家となり、天満宮は土師神社に改称。翌:明治6年9月に道明寺は分離し、道を隔てた西隣の地に移転。昭和27年に土師神社から道明寺天満宮と改称する。」公式HPより

檜皮葺の拝殿は延享2年(1745)再建。この後ろに同じく延享2年再建の幣殿と、安土桃山時代再建の本殿が続きます。

拝殿前より神域を守護されるのは、元文3年(1738)正月吉日建立のブロンズ製の神殿狛犬さん一対。流れるたてがみと吽形さんの長い角は一見の価値あり。

それでは改めて神門からのスタート。石段を上がった先、神門の左側には「土師窯跡(はじかまあと)」の碑。我が国の「陶業発祥の地」を記念して昭和17年12月に大阪陶磁同業組合によって建碑。

神門の屋根には、道明寺の留蓋獅子と良く似た獅子がいます。もしかしたら同じ鬼師の作品ではないかと思うのですが、むろん確証はありません。

神門の先、真っ直ぐな参道は注連柱にいたり、その先の鳥居、社殿へと続きます。明治45年に奉納された注連石には、通天閣を命名した漢学者『藤澤南岳(なんがく)』が『菅原道真公』を讃えた碑文【神化粛雍百世長斯仰敬】・【玄徳明美万邦咸致尊親】が刻まれています。(単語のみを拾い読めば、意味はほぼ理解)

鳥居には、「正一位太政大威徳天神」と書かれた扁額。「西国紀行」には、この扁額の前で『小林一茶』が句を読んだと記録されているそうです。

【 青梅や 餓鬼大将が 肌ぬいで 一茶】文字は『榊莫山』。

鳥居の前より神域を守護されるのは、阿吽ともに前足に願掛け紐が結ばれた、天保13年(1842)6月建立の狛犬さん一対。口中に玉を含む阿形さんの顔が子供みたいに嬉しそう。

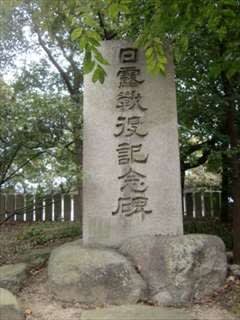

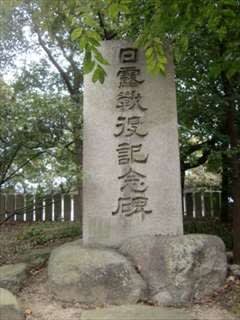

句碑の後方に明治39年に建立された「日露戦役記念碑」。道明寺村より出征し、我が国を護るために戦われた方々の記念碑。

さて、天満宮と言えば撫で牛さん・神牛さん。こちらにはかなりの年代を経たと思われる純白の神牛さんが、大切に祠におさまっておられます。

嘉永七甲寅年 二月吉辰に、神詠講によって奉納された神牛像。

慶応三丁卯年 九月に、高栄講によって奉納された神牛像。

文政十三年(1830)庚寅九月、大鹿金兵衛が奉納した神牛像。当宮の神牛像では最古参。

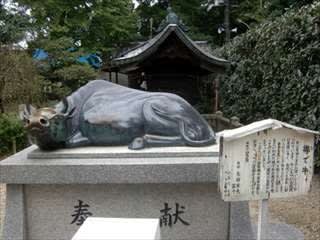

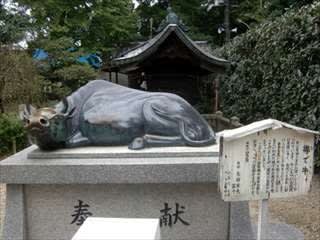

こちらは現役の撫で牛さん。どうですか?このピカピカのお鼻(笑)一体どれほどの手がこの鼻の上を往復したのでしょう。

ブルーシートに覆われた台座の上においでの撫で牛さん。これからお部屋を貰うのでしょうか?

学問の神様として知られる道真公は、また書聖と称され、書の神としても信仰を集めています。使用された筆に感謝する「筆塚」は、天満宮には必ず見られるもの。

天満宮境内には80種800本の梅の木があり、梅の名所としても知られ「大阪みどりの百選」に選定されています。

梅園入口の歌碑は【 梅の花 親し 官公 びいきゆゑ 】 山下美典

梅園内の歌碑は今村泗水で【 早梅の 片はなびらを 立つるあり 】

天寿殿の前には、明治10年(1877)2月12日の前日の紀元節に畝傍御陵に参拝された明治天皇が、宿泊されたことを記念した「明治天皇行在所(あんざいしょ)」碑。翌13日には西南戦争勃発の知らせが届けられています

境内に奉納された「さざれ石」は白亜紀後期(約七千年前)の和泉層礫岩。悠久の歳月の間に多くの小石が寄り集まってできた目出度き巌は、和歌山県との境に近い河内長野市滝畑から。

大阪府下最古の能楽殿や寛政8年再建の絵馬堂。興味深い狛犬さんに守護されている境内社の数々・・タイムアウトだったのか、予想外の団体観光客の多さに圧倒されてだったのか・・いずれも参拝が叶わずに終了。

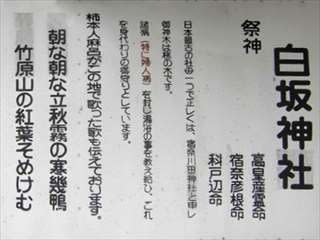

神門から100mほど先の境外に鎮座される「西宮」。元慶八年(884)の夏、五部の大乗経を書写された道真公に、埋納する地を示された「伊勢・春日・八幡三神の化身」をお祀りしたのが当社で「三社 神祠」ともいいます。その経塚から生えた木を「木槵樹(もくげんじゅ)」といい、「謡曲:道明寺」にはこの種で数珠を作り念仏を唱えると極楽往生できると謡われています。

最後に、「道明寺天満宮」の社号に隠された数多くのエピソード。調べれば調べるほど面白い事実に行き当たります。が、恥ずかしながら、それを語るだけの才を持ち合わせていません。一つだけ、私が最も興味を惹かれたのは、日本各地に「天満宮」「天神社」の数は約12000社と言われていますが、「道明寺天満宮」のように「寺号」を冠した天満宮は全国でも五指に足りると言う事実です。明治の神仏分離令もむろん関係していますが、興味を惹かれた方は是非、漢字が表す意味も含めて、歴史を散策してみてください(*^^*)

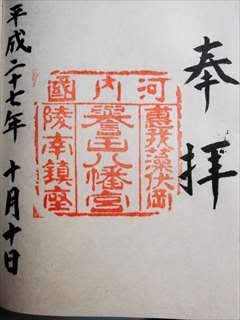

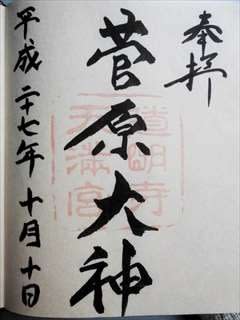

参拝日:2015年10月10日(「西宮」のみ2008年4月26日)

、

、