二日目の「葦守八幡宮」紹介は、南参道一の鳥居から。鳥居の向こうには〆柱が建立されておりここから比較的緩やかな石段の参道が続きます。

ひなびた風情を思わせる南参道からの眺め。先に登った参道と比べると随分と緩やかな石段です。

石段参道途中に建つ随神門、どうやらこちらには随身さんはおいでにならないようですね。神門の奥には先ほどの拝殿が見えています。

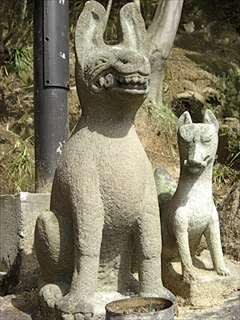

随身門から少し上の小高くなった一画、竹で組まれた囲いの中に一頭の獅子が奉納されています。近くに案内等も無いため詳細は不明ですが・・「ライオン=獅子」の奉納は他の神社でもたまに見かけます。

改めて境内に戻って来ました。こうして見るとかなり広い境内だと言う事が良く分かります。

これは本殿の近くに奉納されていたギリシャ神殿に見るような形状の水盤なのですが・・なぜかお寺によく見る「亀趺」の上に乗せられています。

お寺といえば、この境内には「鐘楼」もあるのです。案内に詳細は有りませんが、もしかしたらこの神社にも神宮寺があったのかもしれません。

神橋の架かる先に鎮座されるのは「境内社:弁才天」。他にも何社かお社があったのですが、画像に残したのはこの一社だけ。

コースの都合上、参拝と町歩きを終えた後に立ち寄らせていただいた南参道前の両部鳥居。「葦守八幡神社の鳥居は安芸の宮島の大鳥居と同様に、明神鳥居の柱の基部に稚児柱を伴う、 両部鳥居であり、石鳥居のこの形式のものはめずらしい。花崗岩製で、高さ4.3m、柱の真々間3.4mを計り、柱が太く低目ぎみに見える時代的特徴を 示している。向かって右側の柱の内側に「康安元年十月二日願主神主賀陽重人(中央)、大工沙弥妙阿(右) 祝主僧頼澄(左)」の刻銘があり、1361年(南北朝時代)の造立と判明している。大工の「妙阿」はこの鳥居より十五年前に建立された鼓神社宝塔(国指定重文・上高田所在) の石大工と同人物であり注目される。 この鳥居は、在銘の石鳥居としては、最古の部類にはいり、この時代のほぼ完全な姿を伝える全国的にも貴重なものである。」現地案内板より

この重要文化財の左手に「足守一里塚遺跡」の碑があります。山陽道から外れた場所に一里塚が存在した事が気になって調べてみましたが、詳細は不明でした。ただこの道が伯耆国の「大山詣」の為の「大山道」の枝道であったらしい事。であれば一里塚の存在も頷ける気がします。

鳥居から少し入った先の傍らに建立されていた「岡山懸指定史跡 葉田葦守宮跡」碑。この「葉田葦守宮」というのが現在の葦守八幡宮の事なのか、それとも単純に、応神天皇が、兄媛(えひめ)と、その兄・御友別命に饗応を受けたとされる宮の址を指すのか・・古い碑に刻まれた文字は興味深い謎を提示してくれます。

南参道近くにあった「吉備史跡岡山懸立 自然公園 葦森八幡宮」の碑。HPで見た限りでは特に足守地区に触れた部分はありませんでした。

参拝日:2010年3月3日