平安古で雨をやり過ごすこと小一時間、日頃の行いが良いのか😅、暗い灰色の空は徐々に秋色の青空にかわり、それにつれて周囲も明るさを増してきました。まずは萩市江向の中央公園。ここに日本近代軍制の確立者『山県有朋』の騎馬像が建立されています。

昭和2年(1927)、陸軍省は長崎出身の彫刻家『北村西望(せいぼう)』に作成を依頼。昭和4年に完成した像は霞が関の陸軍大臣官邸に置かれました。その後、大東亜戦争時の金属供出や敗戦後のGHQによる銅像追放をなんとか逃れ、昭和22年(1947)に上野公園に、昭和37年(1962)には作者のアトリエがあった井の頭公園に置かれた後、1992年に萩市の現在地に移設されました。

中央公園に隣接する「旧萩藩校明倫館跡」

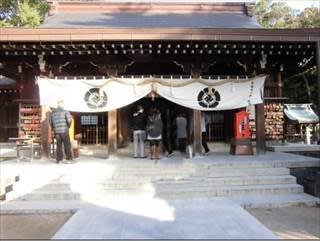

昭和10年(1935)10月10日、藩校の貴重な遺構と跡地に建てられた日本最大の木造2階建校舎「明倫小学校校舎」は、1996年12月20日:文化庁登録有形文化財山口県第1号に指定されています。

「東西両端と中央玄関の棟に藩校明倫館の聖廟と同じように鴟尾(しび)が置かれ、外壁は1階部分は簓子(ささらこ)下見板張、2階部分は白漆喰塗り。屋根のフランス瓦や連続する窓の意匠が特徴的で、モダニズムへの萌芽も見られる。」公式HPより

雨に濡れた緑の植え込みと白漆喰の壁。橙に色着いた木々のコントラストが綺麗すぎて、その場を立ち去るのが惜しくてたまらない・・

学舎に向かって右手に建つのは、孔子を祀った聖廟の前門で、市指定文化財「観徳門(かんとくもん)」。当時、南門と聖廟との中間にあり、万歳橋を渡り、聖廟を巡らす石柵内への入口になっていました。一時、本願寺萩別院に移され客殿門となっていましたが、昭和57年に現在地に移されました。

観徳門に向かい合う、木造平屋建入母屋造桟瓦葺の建物「有備館」は、旧明倫館の剣術場と槍術場を移して拡張したものです。南北に長い建物で、北半分は板の間で39畳の剣術場、南半分は土間で54畳の槍術場、各その西側を藩主の上覧場とし、中間に藩主臨場などの場合に使う控室があります。また「他国修業者引請剣槍術場」でもあり、かって坂本龍馬も来萩し試合をしたといわれています。

他にも「明倫館碑」「南門」「水練場」など、見学したい場所はあったのですが、この後の行程を考えると、そんなにゆっくりもしていられません。慌ただしく外観を見ただけの「明倫小学校校舎」でしたが、記憶に残る美しい建物でした。

2014年3月まで授業が行われていた明倫小学校校舎は、新たな萩の観光起点「萩・明倫学舎本館」として生まれ変わったと、観光案内で知りました。

訪問日:2012年11月13日

🌸明日は今古萩から浜崎町界隈の紹介です。