7日(金)。わが家に来て41日目を迎えたモコタロです

ぼく 3本足じゃないよ

閑話休題

閑話休題

昨夕、紀尾井ホールで「ドイツ・ロマン派ピアノ音楽の諸相2014~室内楽3」コンサートを聴きました プログラムは①メンデルスゾーン「弦楽四重奏曲第6番ヘ短調」、②シューベルト「弦楽四重奏曲第12番ハ短調”四重奏断章”」、③ブラームス「ピアノ五重奏曲ヘ短調」です。演奏は、ピアノ=ペーター・レーゼル、四重奏=ゲヴァントハウス弦楽四重奏団です

プログラムは①メンデルスゾーン「弦楽四重奏曲第6番ヘ短調」、②シューベルト「弦楽四重奏曲第12番ハ短調”四重奏断章”」、③ブラームス「ピアノ五重奏曲ヘ短調」です。演奏は、ピアノ=ペーター・レーゼル、四重奏=ゲヴァントハウス弦楽四重奏団です

自席は1階17列20番、右ブロックの列の真中です。残念ながら通路側は取れませんでした。会場は9割方埋まっている感じです

拍手の中、ゲヴァントハウス弦楽四重奏団のメンバーが登場します この四重奏団は名門ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団(1743年創設)の首席奏者たちによって結成され、メンバーを変えながら今に至っている世界最古の弦楽四重奏団です

この四重奏団は名門ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団(1743年創設)の首席奏者たちによって結成され、メンバーを変えながら今に至っている世界最古の弦楽四重奏団です この管弦楽団はメンデルスゾーンが指揮をしていたこともあるので、1曲目のメンデルスゾーンの弦楽四重奏曲第6番は縁のある選曲と言えるでしょう

この管弦楽団はメンデルスゾーンが指揮をしていたこともあるので、1曲目のメンデルスゾーンの弦楽四重奏曲第6番は縁のある選曲と言えるでしょう

メンバーの中で一番若いのは第1ヴァイオリンのエルベンで1965年生まれの49歳、最高齢はチェロのティムで1949年生まれの65歳です

メンデルスゾーンの弦楽四重奏曲第6番は1847年5月に急逝した姉ファニーへのレクイエムと言われる悲しみの曲です。彼はその年の9月に完成、自邸で私演を聴き、11月に姉と同じ脳卒中で死去しました

第1楽章の冒頭、チェロ、ヴィオラ、ヴァイオリンへと短く受け継がれるトレモロを聴くと、メンデルスゾーンの慟哭を聴いているような気持ちになります 彼は姉のファニーを深く愛していましたから。悲しみの感情を吐露した曲想は最後の第4楽章まで続きます

彼は姉のファニーを深く愛していましたから。悲しみの感情を吐露した曲想は最後の第4楽章まで続きます 聴き終って、やるせない思いが残ります。演奏を聴いて、この四重奏団は重心の低い極めてドイツ的な演奏集団だと思いました

聴き終って、やるせない思いが残ります。演奏を聴いて、この四重奏団は重心の低い極めてドイツ的な演奏集団だと思いました その音色は”渋い”というか、”いぶし銀”の響きというか、とにかく歴史と伝統を背負った独特の美しさを放っていました

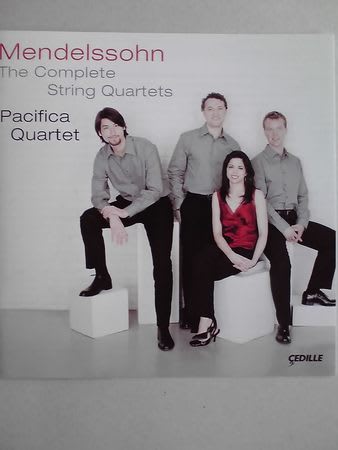

その音色は”渋い”というか、”いぶし銀”の響きというか、とにかく歴史と伝統を背負った独特の美しさを放っていました この曲はお気に入りのパシフィカ・クァルテットのCDで予習しておきました

この曲はお気に入りのパシフィカ・クァルテットのCDで予習しておきました

2曲目も短調の名曲、シューベルトの弦楽四重奏曲第12番ハ短調『四重奏曲断章』です シューベルトは第1楽章「アレグロ・アッサイ」のみ完成して、後は書くのを諦めてしまったようです。この曲は暗く激しさに満ちた曲とでも言うのか、前へ前へという推進力さえ感じる曲です

シューベルトは第1楽章「アレグロ・アッサイ」のみ完成して、後は書くのを諦めてしまったようです。この曲は暗く激しさに満ちた曲とでも言うのか、前へ前へという推進力さえ感じる曲です

休憩後のブラームス「ピアノ五重奏曲ヘ短調」は当初、弦楽五重奏曲として作曲し、その後友人たちの意見を容れて2台のピアノのためのソナタに編曲します。さらに、それをピアノ五重奏曲として完成させたという経緯があります

ペーター・レーゼルが四重奏団のメンバーとともに登場します。第1楽章「アレグロ・ノン・トロッポ」の有名なテーマは、聴いている側も力が入ります レーゼルのピアノは弦楽奏者たちと自然に調和して見事なアンサンブルを奏でます

レーゼルのピアノは弦楽奏者たちと自然に調和して見事なアンサンブルを奏でます 第2楽章「アンダンテ~」を経て、第3楽章「スケルツォ:アレグロ」に移りますが、このスケルツォのリズムは鋭く耳に残ります。そして第4楽章の終盤はハンガリー風の色彩を感じさせながら怒涛のフィナーレになだれ込みます

第2楽章「アンダンテ~」を経て、第3楽章「スケルツォ:アレグロ」に移りますが、このスケルツォのリズムは鋭く耳に残ります。そして第4楽章の終盤はハンガリー風の色彩を感じさせながら怒涛のフィナーレになだれ込みます

鳴り止まない拍手に、彼らはいま演奏したばかりのピアノ五重奏曲の第3楽章を気持ちよさそうにアンコール演奏しました

メンデルスゾーンの時代から綿々と続く弦楽四重奏団と、ドイツ伝統のピア二ズムを受け継いだピアニストによるドイツ・オーストリー系音楽の神髄を堪能したコンサートでした