リドー運河以外の場所でも見たことはあるけれど、この船用エレベータを考案した人達すごいですね

日本のお寺やお城なども毎度同様の感動を得ますが、約200年前だと、ロボットや重機による作業ではなく 人の技術と労働力で作られたのだろうなと思うと感慨深い。

橋の上にあるハンドルを回すと、排水路が開口されて、水が減っていきます

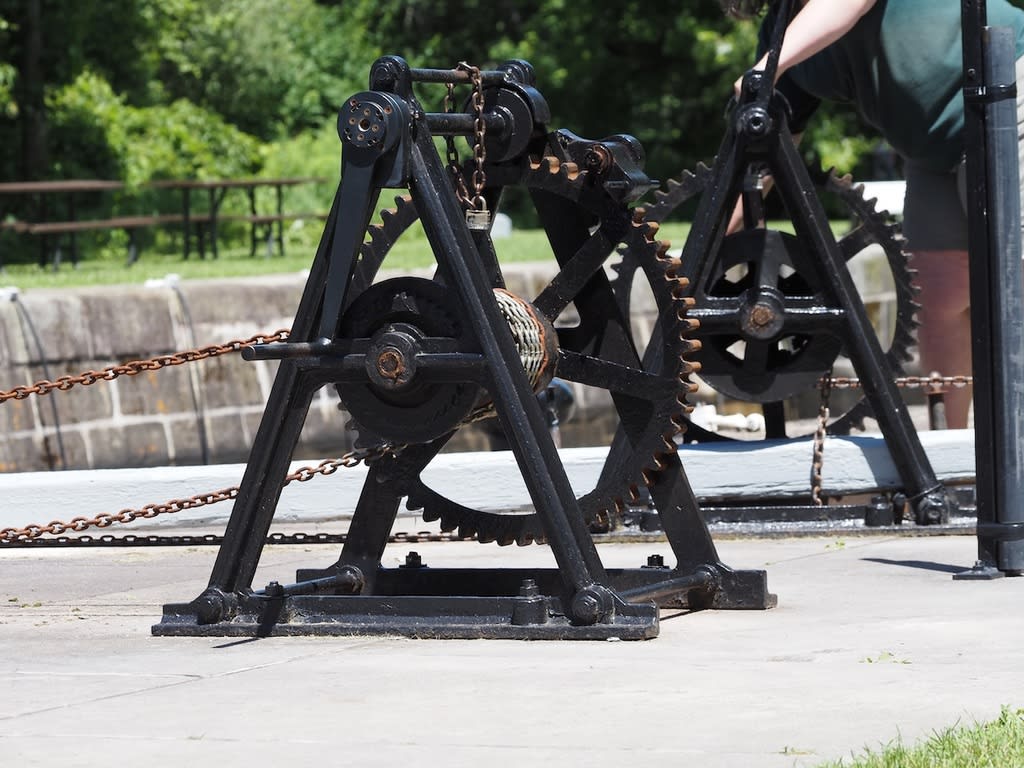

そして左手前にあるハンドルを回すと

扉がゆっくり開きます。

毎度この作業をスタッフが手作業で開けたり、閉めたりしていました

これらは鍛冶屋さんが作ったのだろうと思うと、その技術力にも脱帽です

そして、メンテナンスは必須でしょうが、今も手動で使われているってすごい。

水が減ると、排水口があるのが見えます

水位が上がっている時

ここがこの場所の上流側にある運河

ここの扉は全部で3箇所ありました

ゲートの上にある隙間から滝のように水が出てきました。

溢れない工夫がされているのですね

船が見えてきました

水が減っています。これが扉の向こう側の水位と同じになると 扉が開いて次へ進める仕組み

扉が開きまーす

船出まーす

いってらっしゃーい

帰りは逆に低い位置から入って、水位が上がり、次の高さに調整できると、扉が開いて登っていきます

この扉は、何十年か前に交換しているようで、その時の西暦が扉に書かれていました

毎日、毎日、これだけの水量からくる水圧にも耐え、開け閉め続ける扉。この技術もすごいな。

ちなみにですが、今回のキャンプサイトは、この扉の上の橋を渡らなくてはならず、荷物を持って、この上を何度も往復。。落としたらアウト。。。

なかなかスリルのある持ち運び作業でした。