子供達の学びでとても大切なの事の1つが「他人との適切な関わり方」

特に低年齢ではよくあることですが、キンダーや小学生でも同じような事でトラブルになるケースは意外とある。

物の貸し借りや、自分がやりたい事と相手がやりたいことが異なる状況など。

経験値の浅い子供達は、その時に持っている表現力と対応力で相手に自分の気持ちや意思を伝えようとするので、それがうまく伝わらなかったり、適切な方法が身についていないと 相手を不快にさせたり、トラブルにつながったりしてしまう

この適切な方法は、勝手に身に付けるのは 低年齢の子達にはちょっと難しい。そこでガイド役として登場できるのが私達大人。

大人でも、自分が今使っているものをいきなり手から取られたり、叩かれたり、壊されたり、自分の領域にドカドカ踏み込まれたら嫌な気持ちになります

また、大人でも一人の時間を大事にしたい時もあるし、ハグなどもされたくない時もある。そういうのが苦手な人もいる。

これは子供も同様。

私が子供達と関わる中で 割とうまく行っていて、子供達が身につけてきてると感じる事の例をあげると

最近の我が家だとジグソーパズルが流行っていて、これを自分一人で完成させたい時もあれば、友達と一緒に完成させても良いと思っている時もある。

これを同意なしに いきなり参加すると 取り組んでいた子は不快感を示すケースが多く見られます

そこで「私も一緒にパズルしてもいい?」とまず聞いてごらん。と伝えます

そうすると2、3歳の子達は相手に聞く事ができて 「ダメ・いや。自分でやるの」という返事の場合は、その意見を尊重し「今は一人でやりたいみたいだから、終わるまで待つか、別のパズルをやったらどうかな」と伝えています

「いいよ」という返事が来たら「よかったね。〜ちゃんにありがとう。って言って一緒に作ったら?」と伝えると「ありがとう」が言えて、仲良く完成させている様子をよく見ます

「ハグ」も、一見フレンドリーで愛らしい光景ですが、これは性的な事も含め、「同意」は大事。

必ずしも、相手が「ハグされるのが好き」ではないからです

急にハグされた方は、不快感を露わにする子もいれば、困った様子を見せる子もいます。

なので、そう言った場面でも「〜とハグしたいの?」と聞き、そしたら「〜にハグしてもいい?」と聞いてごらん。と伝えています。

これで相手の子が「いいよ」という反応であれば、相手の子も心の準備ができており、お互いにニコニコでハグをする。

「いやだ」という事であれば「嫌だったら、やめてと伝えていいよ」というと、相手にそう伝えています。 拒否された方は少し悲しい気持ちになるかもしれませんが、必ずしも相手の子がその子を嫌いという事ではなく、ハグをしてほしくない。ということなので、そこは補足しています

以前、キンダーのクラスでは「友達が私(助けを求めてきた子供)に対して意地悪なことを言う」みたいな事を言ってきた来た子がいました。

私は代行で行ったクラスだったので、その子達の交友関係がわかりませんでしたが、どうやらいつもは遊んでいる関係らしい。

そこで相手の子に「この子が一緒に遊びたいって言ってるけど、あなたは遊びたくないの?」と聞くと「そうだ」とのこと。

もしかしたら子供同士では伝えきれていない部分があるのかな?と思い、相手の子に 「あなたは今一人で遊びたいの?」と聞くと「そうだ」とのこと。

そして、私に言ってきた子は「遊びたくない=嫌いと言われた」と勘違いしているのではないかな?と思ったので

「あのさ、あなたはこの子の事は好きで、また遊びたいけど、今は一人で遊びたい。のかな?」と聞いてみたら、「そう。今は一人でこれをやりたいの」と教えてくれました

そこで、私に助けを求めてきた子にも「この子はあなたとお友達で、あなたのことが好きだよ。でもね、今はこれを一人でやりたいんだって。だから、また遊びたいなと思うまで、別のお友達を探して遊ぶか、あなたも何か一人でできることして遊ぶ?」と聞いていたら、「私はこれをする」と言って、そのお友達の近くで、その子が一人でできる遊びを始めました

「I don't want to play with you」だけをストレートに受け止めると、確かに嫌われちゃったような拒絶されたような印象を受けるけど、「あなたと遊ぶのは好きだけど、今は一人で遊びたい」これが4、5歳児が自分の判断で言えるようになるには、経験が必要だし、そこに導けるのは大人の役割だよなと感じた事でした

うまく意思疎通ができないことで、癇癪を起こす子もいますが、この時も その子の困った事を理解し、共感した上で「そう言う時は〜と言ってみるといいよ」と、提案するように伝えると 段々と習得してくれる様子を感じます

これは、小学生にも同様に対応できます

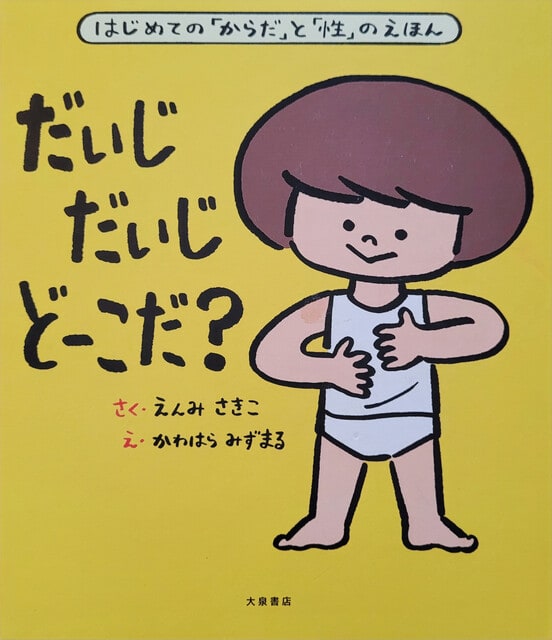

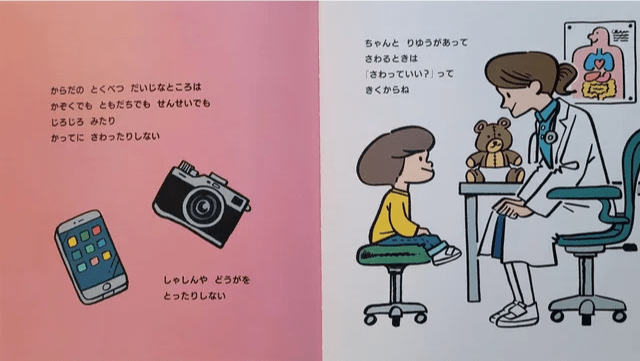

ハグの同意で補足ですが

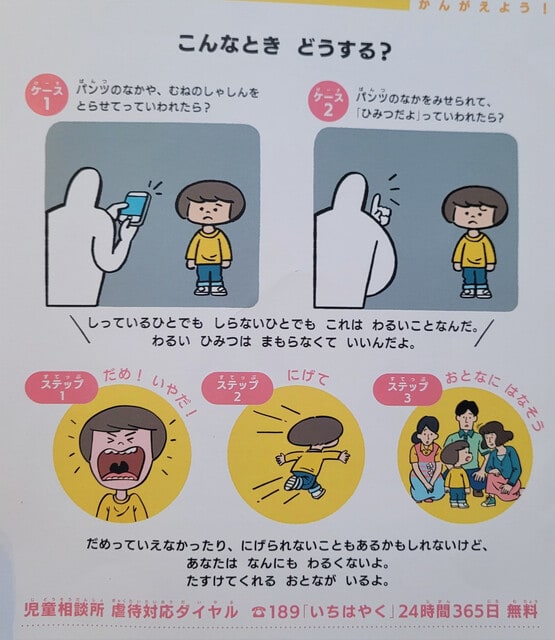

特に家族でない大人が、子供に対して その大人自身の気持ちを癒す目的で「ハグして欲しい」とか「ハグしたい」と言う場合は、これはグルーミングに入ります。性犯罪の入り口です

子供側にはそれがグルーミングだと判断できる力はないので、大人側が境界線を設けなくてはなりません

日本のニュースでも性犯罪のニュースみます。日本での法律がわかりませんが、高校生以下の子達に大人が「性的同意を得た」などと言う事は 大人側の勘違いでしかなく、その年齢の子達に状況を理解して自分から断るというのは難しい場合がほとんどであり、それは100%大人側に責任があり、犯罪行為にあたります