近くに小さな林と流れがあります。これだけでかなり気分が大きく違うものですね。自然が近く、余裕のある空間になります。秋も終わり近くその色が豊かな気分にさせてくれます。

近くの団地に柿の実がたわわになっていて、よい彩りです。ただ、組み立てられたパイプとの関係が今ひとつ分かりません。柿を守っているにしては結びつけてある様子もないし・・・、ちょっと不思議です。

すごい数のスズメです。スズメの鈴なりです。おうちに帰るまでのいっときのおしゃべりのようですが、夜への不安なのか、開放された喜びなのか。

標題をクリックするとページが開き、下にコメント欄があります。一言書いていただくと幸せです。

右下の「コメント」をクリックしてもページが開きます。

ぜひ

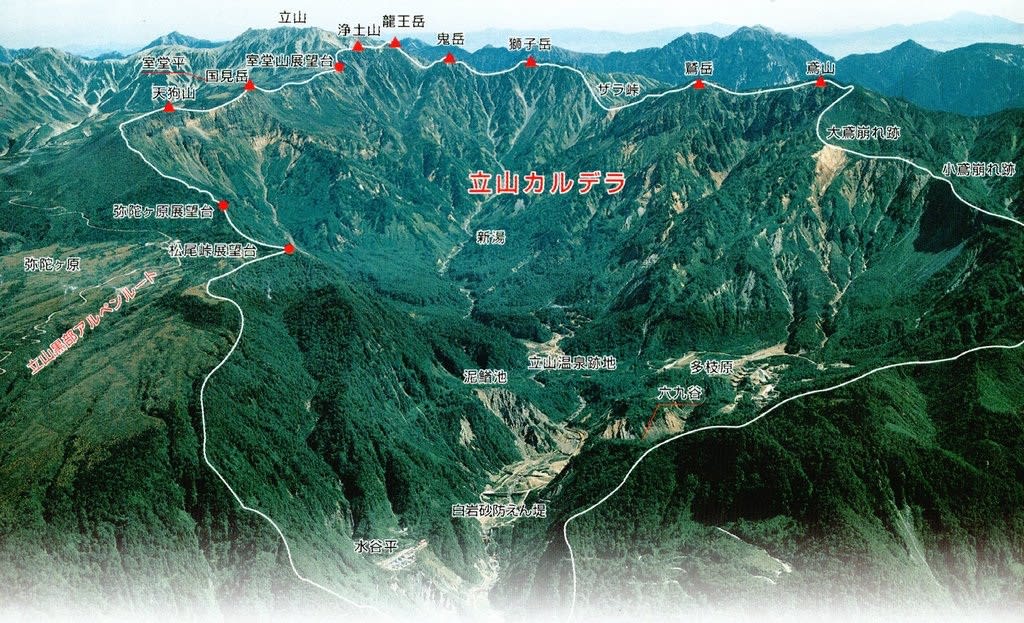

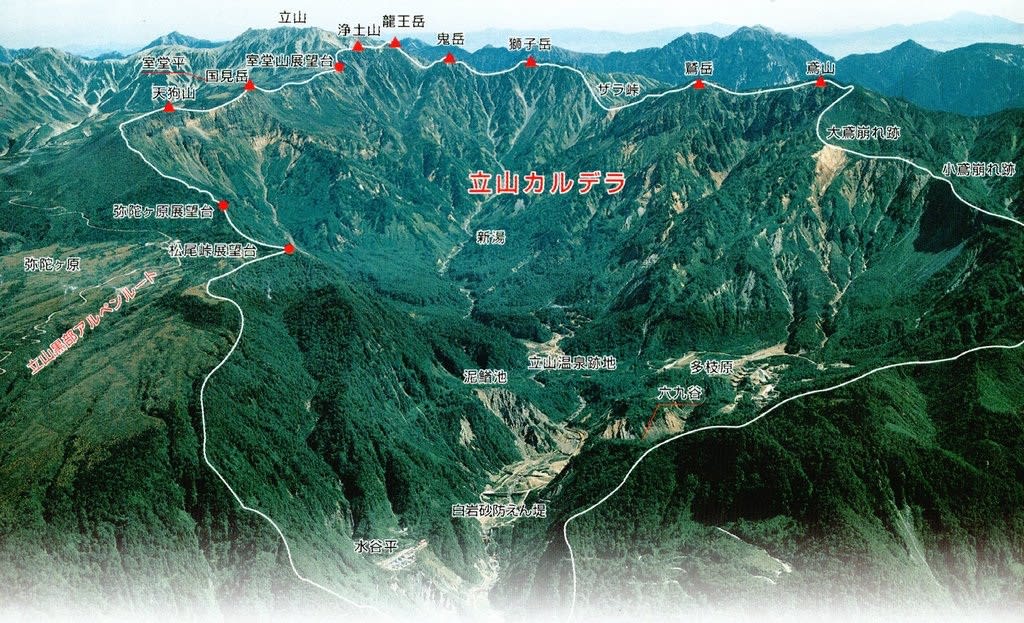

弥陀ヶ原の隣(東側)に広がる立山カルデラを見てみます。インターネットから採取した画像です。

カルデラの広さは東西6.5km南北およそ5.0kmで、立山火山の崩壊と侵食によってできたということです。中には泥鰌池や多枝原池といった小さな湖沼も点在し、かつては立山温泉と呼ばれる温泉が湧出して温泉旅館もありました(水害で荒廃)。

私はかつてこのカルデラ底部で行われている砂防工事現場の見学会に参加したこともあり、またカルデラを上から覗き込む弥陀ヶ原展望台から眺め下ろしたこともありました。その巨大なカルデラとその砂防工事の壮大さに圧倒されました。

その立山カルデラの一画をなしているのが左の鷲岳と右の鳶岳です。その鳶岳(大鳶山・小鳶山)が安政の大地震でカルデラ内に崩落し(大鳶崩れ)、その後も崩落が続いているのです。左から伸びている弥陀ヶ原の末端部も見えています。

立山カルデラのかなり下まで見えています。鳶山の右に越中沢岳も見えています。このカルデラ内では100年以上にわたる砂防工事が現在も続行され、富山平野が1~2メートルの土砂の下になってしまうのを防いでいます。

この立山カルデラの北アルプスにおける位置が分かる画像です。これも大きな画像ですので、動かして見て下さい。

標題をクリックするとページが開き、下にコメント欄があります。一言書いていただくと幸せです。

右下の「コメント」をクリックしてもページが開きます。

ぜひ にクリックを!

にクリックを!

カルデラの広さは東西6.5km南北およそ5.0kmで、立山火山の崩壊と侵食によってできたということです。中には泥鰌池や多枝原池といった小さな湖沼も点在し、かつては立山温泉と呼ばれる温泉が湧出して温泉旅館もありました(水害で荒廃)。

私はかつてこのカルデラ底部で行われている砂防工事現場の見学会に参加したこともあり、またカルデラを上から覗き込む弥陀ヶ原展望台から眺め下ろしたこともありました。その巨大なカルデラとその砂防工事の壮大さに圧倒されました。

その立山カルデラの一画をなしているのが左の鷲岳と右の鳶岳です。その鳶岳(大鳶山・小鳶山)が安政の大地震でカルデラ内に崩落し(大鳶崩れ)、その後も崩落が続いているのです。左から伸びている弥陀ヶ原の末端部も見えています。

立山カルデラのかなり下まで見えています。鳶山の右に越中沢岳も見えています。このカルデラ内では100年以上にわたる砂防工事が現在も続行され、富山平野が1~2メートルの土砂の下になってしまうのを防いでいます。

この立山カルデラの北アルプスにおける位置が分かる画像です。これも大きな画像ですので、動かして見て下さい。

標題をクリックするとページが開き、下にコメント欄があります。一言書いていただくと幸せです。

右下の「コメント」をクリックしてもページが開きます。

ぜひ

現地の看板(大辻山線林道越のやまなみ案内図)です。上部は山の写真と山名が入っています。両端の剱岳や薬師岳はここからは見えません。下はそれとは関係なく付近の道路案内図です。上と下とは関係がありません。

左から、大日岳、奥大日岳、浄土山、コブのような竜王岳、鬼岳、獅子岳、そして下に弥陀ヶ原の傾斜した高原があり、その中に裂け目のような称名谷があります。

ここからは、部分ごとにズームした山を左から順に見ていきます。

立山主峰(左から富士の折立、大汝山、雄山)です。雄山頂上の雄山神社峰本社の建物が見えています。右わずかに見えるのが浄土山です。

浄土山とコブのように見える竜王岳、そして鬼岳です。

左が鬼岳、右が獅子岳です。下の弥陀ヶ原に称名谷という深い谷が削られています。この谷の水がさらに下に落ちる所が称名滝になっています。

さらに右が、鷲岳と鳶山です。もとは大鳶山、小鳶山とあったのですが、安政の大地震で山体が崩壊しました。

明日は立山カルデラと大鳶崩れについて見ます。

標題をクリックするとページが開き、下にコメント欄があります。一言書いていただくと幸せです。

右下の「コメント」をクリックしてもページが開きます。

ぜひ

芦峅寺の雄山神社横から大辻山林道に入り、雪に覆われた立山に接近し眺めることにしました。

林道の途中にある国立立山少年自然の家です。ここまで上ってくるとかなりの標高です。ここから林道は細くなり注意が必要です。

樹間から鳶山の辺りが見えました。常願寺川左岸から見たのより、はるかに近々と見ている感じです。

冬枯れの木々の間を走るようになりました。

大鳶崩れの立山カルデラがあまりに近々と見えたので驚きました。左が鷲岳、まん中が鳶山です。林道をもう少し走れば展望台のようなところになります。(明日に続きます)

標題をクリックするとページが開き、下にコメント欄があります。一言書いていただくと幸せです。

右下の「コメント」をクリックしてもページが開きます。

ぜひ にクリックを!

にクリックを!

林道の途中にある国立立山少年自然の家です。ここまで上ってくるとかなりの標高です。ここから林道は細くなり注意が必要です。

樹間から鳶山の辺りが見えました。常願寺川左岸から見たのより、はるかに近々と見ている感じです。

冬枯れの木々の間を走るようになりました。

大鳶崩れの立山カルデラがあまりに近々と見えたので驚きました。左が鷲岳、まん中が鳶山です。林道をもう少し走れば展望台のようなところになります。(明日に続きます)

標題をクリックするとページが開き、下にコメント欄があります。一言書いていただくと幸せです。

右下の「コメント」をクリックしてもページが開きます。

ぜひ

スキー場から立山駅を経て川べりの県道立山公園線まで降りていきます。

急な下りを立山駅に向かっていきます。下には常願寺川と対岸の県道が見えています。

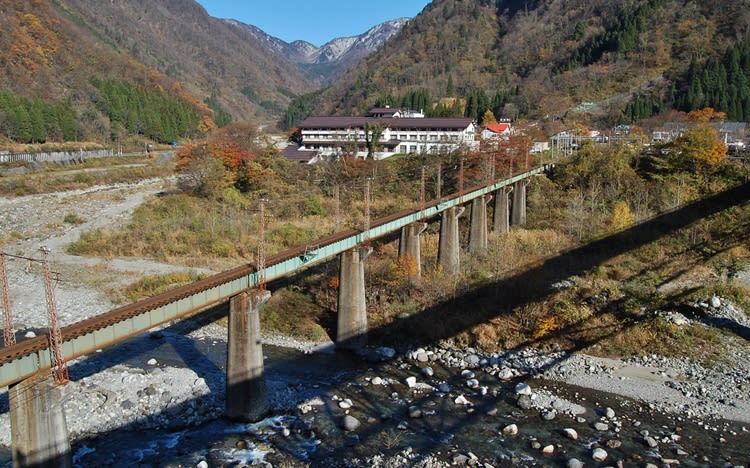

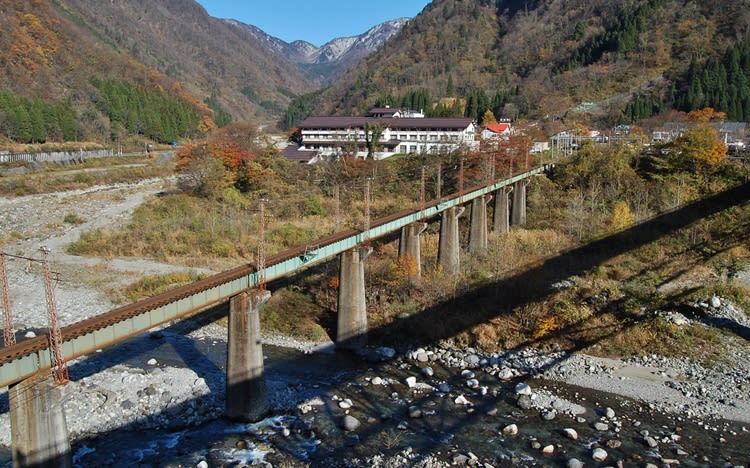

橋の向こうは立山町で、立山駅周辺のホテルやみやげ物屋・食堂などがあります。

橋からのぞくと地鉄電車の鉄橋がやや心細く通じています。すぐ先が終点立山駅です。真下を流れるのが真川(まがわ)で安政地震のとき大鳶崩れの土石流が流れ下った川です。左の川は称名滝から流れてくる称名川で、両川が合して常願寺川になります。

赤い屋根が立山駅で、ここで地鉄から立山ケーブルカーに乗り換えます。駅前ロータリーの木々もほとんど葉を落としました。

近くで見た真っ赤なもみじがあまりにもきれいでした。

称名川を渡る藤橋の上から下流を眺めています。少し下流から常願寺川になります。左に立山駅周辺のホテルの一つが見えます。右にはスノーシェッドの中を県道立山公園線が走っています。この道を下って芦峅寺の集落へ向かいます。

標題をクリックするとページが開き、下にコメント欄があります。一言書いていただくと幸せです。

右下の「コメント」をクリックしてもページが開きます。

ぜひ にクリックを!

にクリックを!

急な下りを立山駅に向かっていきます。下には常願寺川と対岸の県道が見えています。

橋の向こうは立山町で、立山駅周辺のホテルやみやげ物屋・食堂などがあります。

橋からのぞくと地鉄電車の鉄橋がやや心細く通じています。すぐ先が終点立山駅です。真下を流れるのが真川(まがわ)で安政地震のとき大鳶崩れの土石流が流れ下った川です。左の川は称名滝から流れてくる称名川で、両川が合して常願寺川になります。

赤い屋根が立山駅で、ここで地鉄から立山ケーブルカーに乗り換えます。駅前ロータリーの木々もほとんど葉を落としました。

近くで見た真っ赤なもみじがあまりにもきれいでした。

称名川を渡る藤橋の上から下流を眺めています。少し下流から常願寺川になります。左に立山駅周辺のホテルの一つが見えます。右にはスノーシェッドの中を県道立山公園線が走っています。この道を下って芦峅寺の集落へ向かいます。

標題をクリックするとページが開き、下にコメント欄があります。一言書いていただくと幸せです。

右下の「コメント」をクリックしてもページが開きます。

ぜひ

この先には3つのスキー場(極楽坂スキー場、らいちょうバレースキー場、あわすのスキー場)が並んでいて、総称して立山山麓スキー場と言います。

スキー場が近づくと別荘風なたたずまいの家があり、木々も落葉松などになります。落葉松はだいぶ葉を落としています。

別荘や工房のような別荘風の新しい雰囲気の建物が続きます。前に雪の山が見えますが、スキー場ではありません。

極楽坂スキー場です。山の上の方に雪がチラと見えましたが、スキーシーズンはまだまだ先です。

らいちょうバレースキー場です。写真でも上に雪が見えます。

そのらいちょうバレースキー場の山の上の方です。雪はありますが、スキーができるほどではありません。

標題をクリックするとページが開き、下にコメント欄があります。一言書いていただくと幸せです。

右下の「コメント」をクリックしてもページが開きます。

ぜひ にクリックを!

にクリックを!

スキー場が近づくと別荘風なたたずまいの家があり、木々も落葉松などになります。落葉松はだいぶ葉を落としています。

別荘や工房のような別荘風の新しい雰囲気の建物が続きます。前に雪の山が見えますが、スキー場ではありません。

極楽坂スキー場です。山の上の方に雪がチラと見えましたが、スキーシーズンはまだまだ先です。

らいちょうバレースキー場です。写真でも上に雪が見えます。

そのらいちょうバレースキー場の山の上の方です。雪はありますが、スキーができるほどではありません。

標題をクリックするとページが開き、下にコメント欄があります。一言書いていただくと幸せです。

右下の「コメント」をクリックしてもページが開きます。

ぜひ

さらに上流に向かって進むと谷が狭まり、やがて段丘部分はなくなります。

岡田の集落が近いです。ケヤキが葉を落とし紅葉が終わりつつあります。こちらの段丘も狭くなりました。

横江頭首工を過ぎて、鍬崎山が前に見えます。

常願寺川の支流小口川の橋が見えます。手前は県道の橋ですが、その上の橋は左に見える中地山発電所(登録有形文化財)の排水路を渡す水路橋です。山の上の方は冬枯れになっています。

ここまで来ると対岸の段丘も非常に狭くなっています。山の上方は冬枯れです。

対岸の段丘はなくなり、こちら岸も段丘はなくなりました。道路は山際を走っています。

標題をクリックするとページが開き、下にコメント欄があります。一言書いていただくと幸せです。

右下の「コメント」をクリックしてもページが開きます。

ぜひ にクリックを!

にクリックを!

岡田の集落が近いです。ケヤキが葉を落とし紅葉が終わりつつあります。こちらの段丘も狭くなりました。

横江頭首工を過ぎて、鍬崎山が前に見えます。

常願寺川の支流小口川の橋が見えます。手前は県道の橋ですが、その上の橋は左に見える中地山発電所(登録有形文化財)の排水路を渡す水路橋です。山の上の方は冬枯れになっています。

ここまで来ると対岸の段丘も非常に狭くなっています。山の上方は冬枯れです。

対岸の段丘はなくなり、こちら岸も段丘はなくなりました。道路は山際を走っています。

標題をクリックするとページが開き、下にコメント欄があります。一言書いていただくと幸せです。

右下の「コメント」をクリックしてもページが開きます。

ぜひ

左(北)から右(南)へ順にズームで見ていきます。

剱岳です。ここから見るといつもの場所からとは違って鋭く見える山容です。

高い山のように見えますが、手前近くにあるせいで他の山々よりは低いです。雪もやや少ないです。左が大日岳、右が奥大日岳です。

手前に大日岳の裾が伸びています。左の真っ白な一段低いのが真砂岳(昨年11月23日雪崩事故で男女7人が死亡)、正面の台形が立山主峰(左から富士の折立、大汝山、雄山の峰がある)、その右が浄土山でその右にコブのように見えるのが竜王岳です。

それらの手前にあるこんもりした山は室堂山で、これが弥陀ヶ原火山(今回木曽御岳の噴火事故にともない、活火山として監視が強化され、24時間常時観測されるように決まった)の中心と思われます、ここには火口に水が貯まったミクリガ池やみくりが池温泉、少し下に火山ガスを噴出している地獄谷があります。その手前の斜面が弥陀ヶ原(溶岩が流れてできた)です。

前の写真と重なりますが、左から浄土山、その右のコブが竜王岳、そして坊主のような鬼岳、大きな体の獅子岳です。手前の弥陀ヶ原の斜面は立山カルデラの火山の溶岩流(火山噴出物)のあとと思います。

左に獅子岳と弥陀ヶ原の末端部が見えます。そして二つの峰があります。左が鷲岳右が鳶山(とんびやま)です。その下が大きく崩落しているのが分かります。

江戸時代に安政の大地震があって、鳶山が大崩落(大鳶崩れ)し土石流が発生、下流に大きな被害をもたらしました。その大崩落跡がはっきり分かります。現在も崩落は続き、明治以来100年以上にわたる砂防事業が現在も冬の積雪期を除いて続いています。この部分を立山カルデラと言っています。

標題をクリックするとページが開き、下にコメント欄があります。一言書いていただくと幸せです。

右下の「コメント」をクリックしてもページが開きます。

ぜひ にクリックを!

にクリックを!

剱岳です。ここから見るといつもの場所からとは違って鋭く見える山容です。

高い山のように見えますが、手前近くにあるせいで他の山々よりは低いです。雪もやや少ないです。左が大日岳、右が奥大日岳です。

手前に大日岳の裾が伸びています。左の真っ白な一段低いのが真砂岳(昨年11月23日雪崩事故で男女7人が死亡)、正面の台形が立山主峰(左から富士の折立、大汝山、雄山の峰がある)、その右が浄土山でその右にコブのように見えるのが竜王岳です。

それらの手前にあるこんもりした山は室堂山で、これが弥陀ヶ原火山(今回木曽御岳の噴火事故にともない、活火山として監視が強化され、24時間常時観測されるように決まった)の中心と思われます、ここには火口に水が貯まったミクリガ池やみくりが池温泉、少し下に火山ガスを噴出している地獄谷があります。その手前の斜面が弥陀ヶ原(溶岩が流れてできた)です。

前の写真と重なりますが、左から浄土山、その右のコブが竜王岳、そして坊主のような鬼岳、大きな体の獅子岳です。手前の弥陀ヶ原の斜面は立山カルデラの火山の溶岩流(火山噴出物)のあとと思います。

左に獅子岳と弥陀ヶ原の末端部が見えます。そして二つの峰があります。左が鷲岳右が鳶山(とんびやま)です。その下が大きく崩落しているのが分かります。

江戸時代に安政の大地震があって、鳶山が大崩落(大鳶崩れ)し土石流が発生、下流に大きな被害をもたらしました。その大崩落跡がはっきり分かります。現在も崩落は続き、明治以来100年以上にわたる砂防事業が現在も冬の積雪期を除いて続いています。この部分を立山カルデラと言っています。

標題をクリックするとページが開き、下にコメント欄があります。一言書いていただくと幸せです。

右下の「コメント」をクリックしてもページが開きます。

ぜひ

現在立っている足元を見ます。崖の上の段丘です。

左が常願寺川の河原です。そこから右側に足元の紅葉からずっとかなり高い崖が連なっています。その崖の上が段丘です。逆に、川の左側にはわずかな崖と段丘が見えます。そちら立山町側は低い段丘です。

崖ぎわの道路です。県道から脇に入った、車一台がやっとの細い道です。なぜか崖ぎわに一軒家があります。

崖上の道を反対側から北方向を見ています。一軒家も見えています。右が崖になっています。

段丘上から北の富山市街地・富山湾方向を見ています。草モミジが美しいです。

標題をクリックするとページが開き、下にコメント欄があります。一言書いていただくと幸せです。

右下の「コメント」をクリックしてもページが開きます。

ぜひ にクリックを!

にクリックを!

左が常願寺川の河原です。そこから右側に足元の紅葉からずっとかなり高い崖が連なっています。その崖の上が段丘です。逆に、川の左側にはわずかな崖と段丘が見えます。そちら立山町側は低い段丘です。

崖ぎわの道路です。県道から脇に入った、車一台がやっとの細い道です。なぜか崖ぎわに一軒家があります。

崖上の道を反対側から北方向を見ています。一軒家も見えています。右が崖になっています。

段丘上から北の富山市街地・富山湾方向を見ています。草モミジが美しいです。

標題をクリックするとページが開き、下にコメント欄があります。一言書いていただくと幸せです。

右下の「コメント」をクリックしてもページが開きます。

ぜひ