先ずココをご覧願いたい。過日、updateした『出雲の神奈備と弥生遺跡』に関して、katumoku10氏の下に掲げるコメントが寄せられた。それに関して考えたことどもである。

先ず質問と云うかご意見を掲げておく。

青銅器埋納と神奈備山(^_-)-☆ (刮目天 一(はじめ))

2022-05-30 10:53:48

いつもありがとうございます。

とても勉強になります(^_-)-☆

西谷の大型四隅突出型墳丘墓の出現が古墳時代の幕開けだと考えています。従来の伝統的な奴国の祖霊祭祀と縄文系の見る銅鐸の融合が出雲で行われていて、奴国滅亡により鉄交易システムが確立されると首長の系列化が行われて、首長霊祭祀が古墳造成のきっかけだと推理しています。その間で青銅器祭祀が廃れて、埋納のまま放置されたのではないかと考えています。この仮説を確かめるのにどうしたらよいかお教えいただくと嬉しいです(^_-)-☆

あるいは別の解釈がおありならばそれを教えて下さると助かります。どうぞよろしくお願い致します(/・ω・)/

Unknown (mash1125(世界の街角))

2022-05-31 07:20:31

おはようございます。コメントありがとうございます。

貴殿の仮説に近いものかと思います。その仮説の裏付けの確認方法をお尋ねだと思いますが、良案を持ち合わせておりません。

貴殿のお尋ねの回答にはなりませんが、関連したことを次回updateさせて頂きます。

Re:Unknown (katumoku10)

2022-05-31 09:54:28

早速、お返事をありがとうございます。

いつも面倒な藩士で申し訳ありません。

次を楽しみにしております。

どうぞよろしくお願い致します(/・ω・)/

・・・と云うことで、先ずkatumoku10氏のコメントへの回答は、良く分からないと云うのが正直なところである。種々述べても彼方立てれば此方が立たぬ・・・となり、いずれの見方・考え方も矛盾を内包するためである。

北部九州の弥生時代は、死者に供えて青銅鏡・青銅武器・玉の類を埋納する風習があった。死者そのもの、或いは祖霊を祀るためのものと考えている。時代が下ると巴形銅器も副葬品に加わる。北部九州ではこのような墳丘墓祭祀に加え弥生遺跡からも主として武器形青銅器が出土する。近年銅鐸鋳型が出土し注目されているが、銅鐸そのものの出土は、朝鮮型小銅鐸(風鐸?)以外は聞いた覚えがないが、どうであろうか?

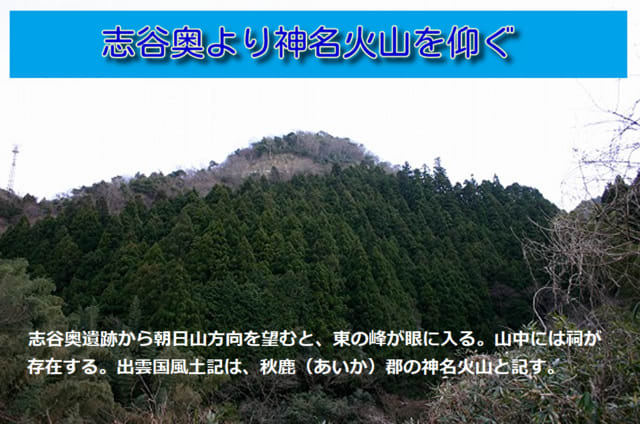

一方、我が出雲である。神庭荒神谷からは358本の大量銅剣と銅鐸・銅矛が出土し、加茂岩倉からは銅鐸、志谷奥からは銅剣と銅鐸が出土した。これらは墳墓ではなく、谷奥の中腹からの出土である。ちょうど九州の武器形祭祀圏と畿内の銅鐸祭祀圏の真ん中で、双方の祭祀が共伴している。ところが時代がやや下ると、出雲郡の神名火を望む出雲市大津町字西谷(斎谷)に四隅突出墳丘墓が出現する。その墳丘墓上では祖霊祭祀が行われていたと考えられる。そこには青銅祭器の姿はなく、吉備型特殊器台と壺をみる。

(四隅突出墳丘墓の真東に神名火が位置する)

(四隅突出墳丘墓から神名火を望む)

(四隅突出墳丘墓上の首長霊・祖霊祭祀)

(首長霊・祖霊祭祀に用いられた吉備形特殊器台&壺)

ほぼ同時代と思われる岡山・倉敷の楯築遺跡。そこからは特殊器台と直弧文の弧文帯石が出土している。これらの遺物も死者の葬送や祖霊信仰の祭具と考えており、青銅器は出土せずその姿はみえない。

(楯築墳丘墓墳頂)

(弧文帯石)

大和・纏向石塚古墳は3世紀半ばと云われており、出雲・突出墳丘墓と倉敷・楯築墳丘墓とほぼ同時代であろうと考えている。そこからは青銅器は出土せず、直弧文円盤が祭器・儀器として出土する。この祭器を用いて葬送なり首長霊さらには祖霊祭祀が行われていたと考える。

(纏向石塚古墳の軸線は神奈備・三輪山を向く。三輪山には出雲族・大物主が鎮まる。)

(纏向石塚古墳出土の直弧文円盤・複製)

このように、弥生後期までは銅鐸や青銅武器形祭器が、祖霊祭祀に用いられていたが、弥生末期に突然として青銅器が姿を消し、出雲では四隅、吉備では楯築形墳丘墓、大和では前方後円墳での祭祀に変わり、それぞれ特殊器台や直弧文を刻んだ遺物に変化する。

その原因は、おそらくKatumoku10氏の指摘のように、青銅よりも鉄を重要視する氏族の支配体制が進行した結果と考えられる。このように考えるのが最も矛盾が少ない。では誰が、あるいはどのような氏族なり民族か・・・ということになると、分からないと云うのが本音である。

以上、縷々記したが、矛盾満載の私見を述べると、以下のようになる。

- 青銅祭器を用いない祖霊祭祀が古墳にとって変わるのは、吉備族の仕業と思えなくもない。吉備は当然として出雲でも大和でも、吉備発祥の特殊器台、直弧文の遺物を用いた祭祀に移行することから考えられるシナリオである。妄想ではあるが、出雲・吉備連合が成立し、一時期大きな勢力になっていた可能性が考えられる。出雲、吉備、大和の出土品が物語っている。

- 台与共立後、南の雄・狗奴国(くなこく)に邪馬台国は滅ぼされ、狗奴国が倭国を支配することになった。それは「海の道」を北上した南蛮人種の民族国家であった。その人々は青銅祭器とは無縁の民族であった。

しかし、これらの私見はいずれも矛盾を内包している。結論はやはり、誰かは分からないが、鉄の支配権を確立した氏族の仕業であろう。その仮説の裏の取り方の良案を思いつかない。以上、Katumoku10氏への回答には、なっていないと思うが私見を述べさせていただいた。

<了>