<続く>

13.エピローグ

キルンの研究は、歴史的・理論的原理(窯の進化と利用、燃料の燃焼、胎土の物理的および化学的特性を含む)、および考古学の特殊な側面である、築窯とその操作の経験が必要であろう。公表された解釈は間違いがあり、真実をあいまいにする傾向を見かける。窯の様式は誤解され、間違って分類されることがあり、窯および関連するインフラストラクチャーは不十分に発掘され、不十分に記録されることが多く、東南アジアのキルンの場合、通常は間違っているケースがある。一例として、窯は粘土でできていたか、または作られていた。事前焼成された材料(煉瓦)への変更は大きな概念的な変化を示し、不正確なデータは本来の姿を失わせる可能性がある。

中国が東南アジアにおける横焔式窯の影響力の源泉であることは間違いなく、東南アジアで独自に創造されたという証拠はない。中国の陶工による中国技術の広範囲かつ直接的な注入の推論は、公表された調査報告や資料から可能性が高いが、確固たる証拠は欠けている。キルンと関連して発見される中国の文化的属性はほとんど存在しない。中国の居住地で通常見られる墓地、貨幣、家財道具などの生活の痕跡などはなく、さらには陶器と直接関連している漢字の墨書や文字の碑文は見当たらない。

上に説明した技術移転の前提の下で、12世紀または13世紀の直接的な中国の影響は、当時の様式と技術のものに過ぎなかった。しかし、少なくとも内陸部に関しては、最初の窯と生産方法は最も原始的なものである。本質的には、中国陶磁器技術の内陸地帯への導入は、人々の移動により伝播したであろうと考えられる。

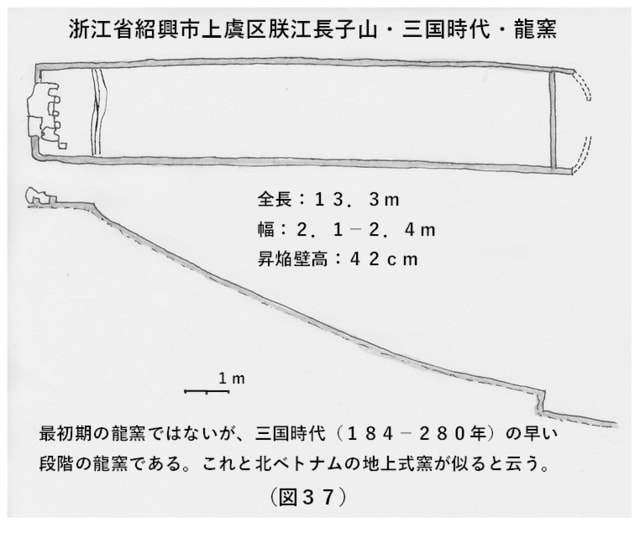

中国・広西からの影響がベトナム北部の窯業の確立につながったと、スコット(Scott 1995)は示唆したが、広西チワン族自治区の"龍"窯はタインホア省のものとは技術的関係がない。また、シーサッチャナーライ窯が、景徳鎮(Jingdezhen)に最初に現れた卵型窯のモデルを提供しているかもしれないという論文が存在する。中国で、これに関し説得力のある見解はないが、景徳鎮には後期のシーサッチャナーライ窯やメナム・ノイ窯に似た窯が存在する。

東南アジアの様々な歴史上の窯が、中国の陶工による直接的かつ重層的な導入の結果であるという主張は、現在の考古学的または歴史的証拠によって支持されていない。陶器の形態と装飾に及ぼす交易の影響は明らかであるが、両方の区域における築窯技術の基礎以外の生産技術の移転の例はない(当該ブロガー注:断言朝であるが、このような噺は在り得るのか)。その後の発展は、地域のイノベーションと商業的な要請によって説明することができる。東南アジアの陶磁生産に及ぼす中国の定期的な影響については、中国で遥かに効率的な手段と方法論が実践されていないことから否定されるであろう。

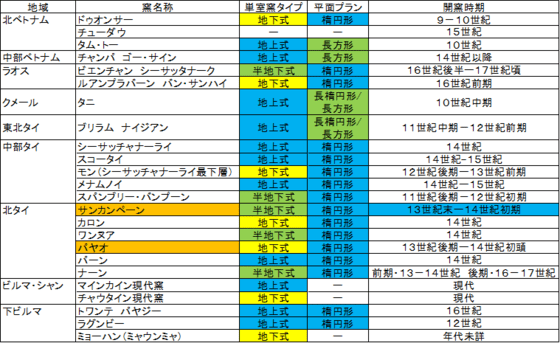

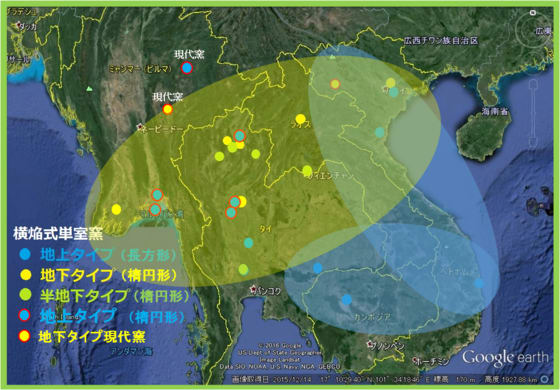

考古学的所見を要約すると、東南アジアには2つの特定の窯種が存在し、それぞれ固有の地理的ゾーンに限定されている。このような状態は、異なる時間と場所でランダムに発生する一連の技術的導入ではなく、増分的かつ順次的な変化のプロセスから生じる可能性が高い。この点を踏まえ、中国の交易停止時(明の海禁策)に輸出貿易に参加する拠点が増加した偶然性は、中国の陶磁生産の移転ではなく、東南アジア各地の商業機会獲得の対応と一致する。

以上がドン・ハイン氏の主張である。窯様式以外の生産技術については、窯の伝播とは別物の如く、比較対象にすらなり得ておらず、偏った暴論とも思われるが、何故か正鵠を射ているようにも思われる。次回から窯様式と轆轤の回転方向、窯詰め方法を比較検討したい。

<続く>

<続き>