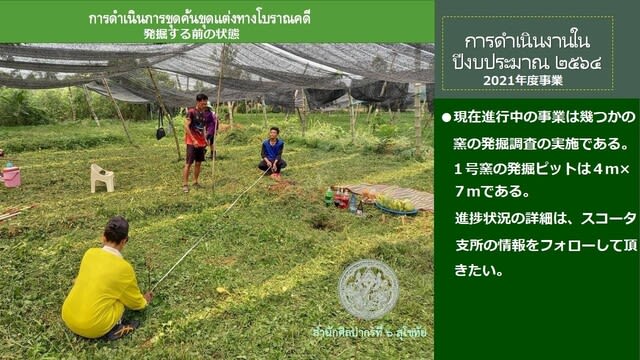

タイ芸術局第7支所(在・チェンマイ)から年末最大のビッグニュースである。過去、ピチット県最南端のワット・パー沼地にノッパカオ古窯(ココ参照)が発見されたとの記事にも驚いたが、今回はそれ以上のニュースである。第7支所のSNS情報には、タイ陸軍・軍用地図を用いた、場所の緯度・経度が示されていたが、軍用地図など縁のない者にはサッパリかと思っていた。しかし、幸いにも添付写真から場所が特定できた。そのGOOGLE MAPも掲げておく。

-序章-

新興住宅地Santipap Housing2遺跡はナーン県ムアン郡に位置し、谷間の平坦な盆地にある。それはナーン川が運ぶ堆積物とナーン川の侵食によるものである。ナーンの旧市街の西側の低い傾斜の丘の海抜約200mのこの地域では、遺跡の東側にある旧ナーン川の河畔沿いに、段丘状のいくつかの丘が並んでいる。

(グーグルアースに示した右側ピンがサンティパップ、左下がボスアック各古窯址)

遺跡である区域の真ん中に小川が流れている。2014年、土地所有者のสันติภาพ อินทรพัฒน์ (Santihapp Inthapat)氏から、芸術局第7支所(2014年当時・在ナーン)に、レンガと陶片による考古学的証拠が見つかったと連絡があった。第7支所は調査を開始し、5つの塚を発見した。

(1号窯と2号窯)

(2号窯)

(3号窯)

(4号窯)

遺跡の最南端の丘には、直径約2mの円形のレンガが並ぶ。ナーン・ボスアック窯からの陶器、ウィアン・カロン窯の陶器及び明青花磁器が出土した。そして2016年度に予算を獲得し、2016年3月1日に本格的調査が開始され、南北軸に沿って遺跡全体を対象とした。そして、遺跡の南東マウンド、3エリア、北東マウンド1エリアの合計4つのエリアを発掘することにした。

ー考古学的堆積層ー

発掘調査から、発掘された4つのエリアすべてに考古学的遺物が見つかり、次の3つの遺物を含有した土壌層が出てきた。

1.表面層は、厚さ約0〜30cmで、中世の活動が認められる土壌層であった。

2.表面層の下には、厚さ約20〜60cmの粘土が、シルトと混ざっている。窯に関連する構造が出土した。窯番号1.2.3.4に区分される。

3.下部文化堆積層粘土に石灰岩の顆粒を混ぜたものが出てきた。それは埋葬に関連しているようだ。スケルトンNo.1と2に区分した。

(石器と土器の破片:先史時代の遺物と考えたいが、土器の時代観が分からない。第7支所は黙して語らず)

ー文化財に見られる考古学的証拠ー

1.上部の文化的堆積層で見つかった考古学的証拠

窯業活動の品々が出土した。これは当該場所の窯業活動の証拠であり、歴史上2番目の人間活動の期間に相当する。

●発掘すると、粘土壁、レンガ、陶片、金属釘が出土した。

●4つの窯が見つかった。

<窯No.1(S5E6&S5E7)>南西側にあり高さ2m、燃料室サイズ50×80cmである。南西側にわずかな傾斜がある。窯内の発掘調査では、窯の床より約30cm高い粘土部分が、蜂の巣のように見える。この下には、おそらく窯構造を支えるための窯の土台として、レンガが一列に並んでいる。

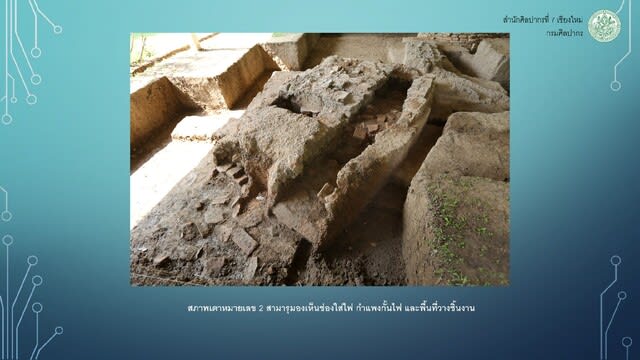

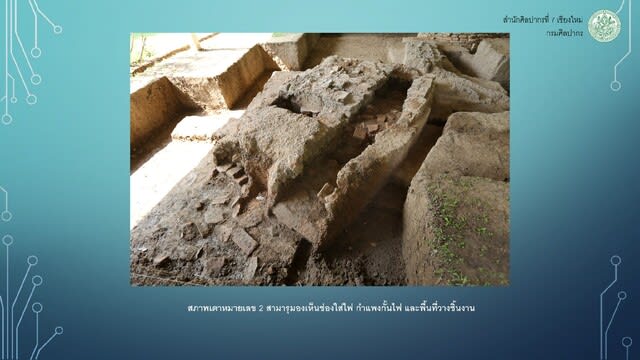

<窯番号No.2(S4E7&S3E7&S3E8)>ほぼ長方形の形状、焼成室サイズ2.05×3m、高さ40〜50cm。北西側には、粘土で作られた2つの燃焼室があり、窯の上部が互いに支え合うように湾曲している。南西側のエリアで粘土タイルが見つかった。

<窯番号No.3(S3E10&S3E11&S2E10&S2E11)>長方形の4.3×3.0mで、窯の幅に沿って6つの焼成室が配置されている。各焼成室の幅は約20cmであった。

<窯番号No.4>フェイムン(ムン小川)近くの遺跡の北東の塚で発見された。No.2の窯に似ているが、はるかに小さい。

2.考古学的証拠は、下の文化的堆積層にも見られる。それは当該場所の歴史上初の使用である。埋葬活動に関連して発見された考古学的証拠は次のとおりである。

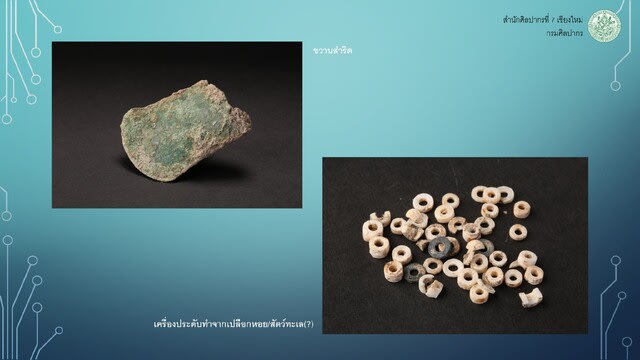

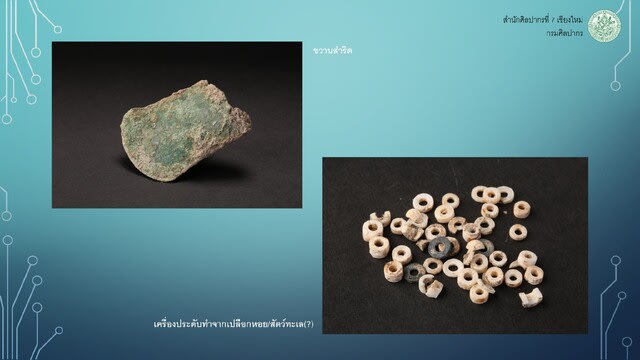

●土鍋、ブロンズの斧、シェルビーズなどの加工品

●貝などの古代の生態学的オブジェクト

●古代の人間活動の痕跡 人間の骨格No.1は、土壌表面から約10cmの深さで発見された。

(左:カロン、ボスアック窯陶片 右:明代景徳鎮青花磁器片)

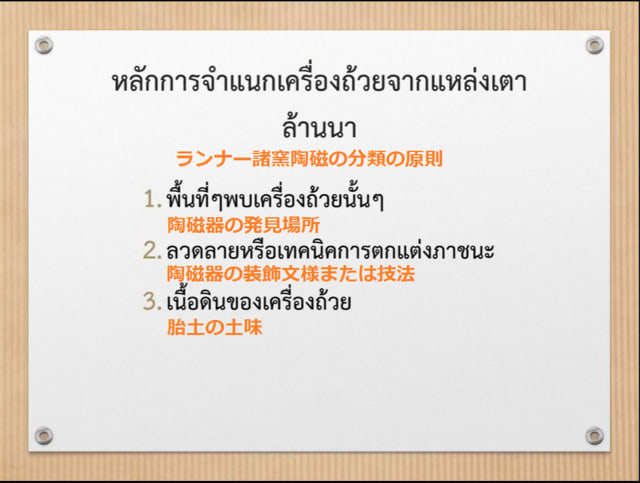

以上である。第7支所のSNS情報で毎回抜けているのは、肝心な情報内容の欠如である。表層下の穴窯は、カロン窯との記述もあり14世紀頃と考えられるが、考古学的年代は不記載である。さらに出土物としてカロン、ナーン・ウィアンブア・ボスアック両窯の陶片は記載が在るが、肝心のサンティパップ窯の焼成陶磁の説明がない・・・との不満があるものの、今回のSNS情報で、その存在を初めてしった意義は大きい。尚、文中『焼成室』『燃焼室』のタイ語表記が曖昧で(英語を並び表記してもらうとよいのだが)誤訳していることも考えられる。現認するしかなさそうだ。

要はチェンマイの第7支所で概要を確認する必要がある。現場も現認したい。訪泰が待ち遠しい。

<了>