ここ1週間以内で見た狂い咲き2題。今年は何故か狂い咲きを見る。最近の天候異変の影響か。

先ずは糊空木(ノリウツギ)。メジャーな花木では無いので御存知ない方が多いと思われるが、アジサイの小型版のような花をつける。

車で移動していると、彼方此方で桜を見るが、走行中であるのと後ろから車が追従しているので、写真に撮ることができない。この2輪と1つの蕾は、たまたま桜の木の下を歩いているときに写した。やはり春に見事な花をつけて欲しいものだ。

<了>

ここ1週間以内で見た狂い咲き2題。今年は何故か狂い咲きを見る。最近の天候異変の影響か。

先ずは糊空木(ノリウツギ)。メジャーな花木では無いので御存知ない方が多いと思われるが、アジサイの小型版のような花をつける。

車で移動していると、彼方此方で桜を見るが、走行中であるのと後ろから車が追従しているので、写真に撮ることができない。この2輪と1つの蕾は、たまたま桜の木の下を歩いているときに写した。やはり春に見事な花をつけて欲しいものだ。

<了>

<続き>

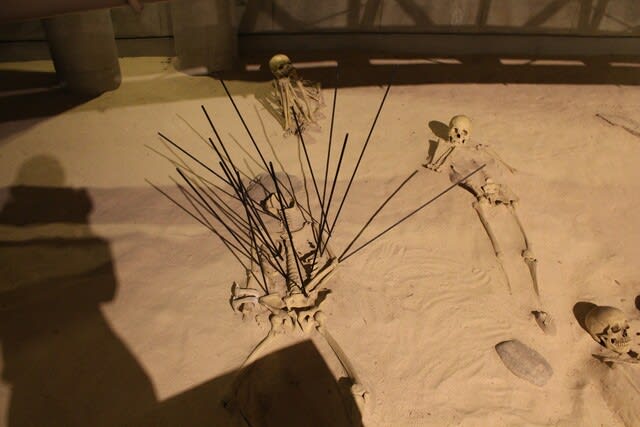

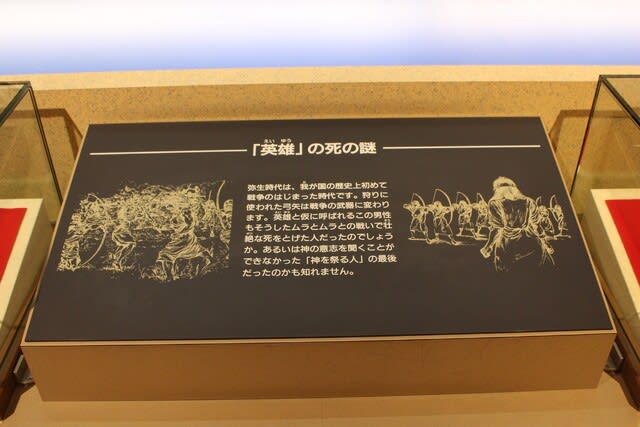

土井ヶ浜遺跡人類学ミュージアムでは、13本の矢を受けた人骨を『英雄』と呼んでいるようだ。

説明によれば、『英雄』は78人以上の人々と共に海岸の墓地で眠っていた弥生前期の人で、1954年の第2次調査で出土した第124号人骨のことである。この人骨の胸から腰にかけて13本の鏃が打ちこまれていた。至近距離から打ち込まれたものとされ、土井ヶ浜のムラを守るために戦った戦士であったと考えられている。彼は体格のいい成人男性であり、右腕に南島産のゴホウラ貝で作った腕輪をしていることから、南方系の人々と関係が深いと記されている。

果たしてそうか。この人骨以外に、多くの鏃が撃ち込まれた人骨は存在しない。この人骨は、四肢骨の保存状態はきわめて良好だが、頭蓋骨は顔面が破損している。霊力を失い裁きを受けたシャーマンであろうか?・・・状況から判断すれば、シャーマンかどうかは別にして、やはり裁きを受けた成人男性と思われる。

<続く>

前回は土井ヶ浜遺跡人類学ミュージアム内のシネマで見た謎4点のうち1)と2)を紹介した。残る謎は2点であるが、今回は3)について記したい。その4点の謎を再掲しておく。

1)土井ヶ浜弥生人は何処から来たのか?

2)遺跡に並ぶ頭骨の顔面は揃って西を向くのはなぜか?

3)胸に鵜を抱く女性人骨は何なのか?

4)13本の矢を受け、顔面が破損した頭骨の男性は何故なのか?

そこで3)の鵜を抱く女性人骨である。土井ヶ浜遺跡で、その人骨がどれに相当するのか判然としなかったので、その写真がハッキリしないため掲載はあきらめ、ミュージアムに展示されていたイラストを紹介する。

このイラストを見ての第一印象は”ホンマかいな”との印象である。1953年の第一次調査で、壮年の女性人骨の胸部から鳥の骨(これを鵜の骨とした)出土した、これを1号人骨と呼ぶ。『弥生時代の人々は、鳥を神の国と人の世を仲立ちする使者と考えていたことがわかっている。この人骨は特別な霊的能力を持つ女性シャーマンの埋葬でないかと推定されている。また、鵜が水田稲作を行う集団にとって特別なトリとみなされていたであろう。鵜の羽は安産のための霊的な力を持つことが「記紀」のなかで語られている。』・・・と解説されている。くどいようだが書紀神武天皇条に『簗を作って魚を取る者有り、天皇これを問ふ。対へて曰く、臣はこれ苞苴擔之子(にえもつのこ)と、此れ即ち阿太の養鵜部の始祖なり』・・・とある。安産云々については、鵜萱葺不合命(うがやふきあえずのみこと)伝承からきているであろう。トヨタマヒメは、鵜の羽を萱のかわりに産屋を葺こうとしいたが、屋根がまだ葺きあがらないうちに御子が生まれたために、この名がある。鵜は大きな口を開けて、飲み込んだ魚を吐き出すことから、安産の例力があると古来考えられていた。

御覧の各位はどのように思われるのであろうか? 当該ブロガーは余にも安直であろうと考えている。この鵜がウミウかカワウかという問題も存在するが、それは置いておくとして、この鵜で海で漁をしたのか? 一般的な鵜飼は海ではなく、湖沼か河川であろう。土井ヶ浜周辺で鵜飼ができそうな湖沼なり河川が見当たらない。

鳥が神の国と人の世を仲立ちすると記す。霊魂を天に届けるのであろう。とすれば白鳥か鷺の類であろう。日本武尊と白鳥伝承が、その最たるものである。鵜が天高く飛翔するのか? 論説が安直すぎてやや疑問に感ずる。本当に鵜を抱く女性シャーマンであろうか。

このような単純な疑問を抱く専門家が存在しようである。出土した鳥の骨の数が少なすぎること、他の遺跡から鳥と一緒に葬られた事例が存在しないことである。そこで鳥取大学医学部・井上貴央名誉教授、北海道大学総合博物館・江田真毅講師に分析依頼したところ、フクロウの仲間だった・・・との結論である。

骨は断片化しており、骨形態の観察は無理である。そこで分析者はコラーゲンタンパクのアミノ酸配列の違いによる同定を鳥類に初めて適用したとのことである。それが上述の結果であった。

従って、女性人骨と鳥が同時に葬られたのではなく、鳥の骨が何らかの原因で、後世に混入したであろうと考えられる。結局、鵜を抱く女性人骨はシャーマンではなさそうである。

<続く>

過日尋ねた土井ヶ浜遺跡と人類学ミュージアムについて、展示遺物を紹介する。

遺跡は響灘の海岸(土井ヶ浜)から300m入った内陸に在る。海岸沿いに砂丘があり、それに対して直角突き出た砂丘を利用して墓地が発掘された。東西120m、南北40m程の広さである。

初回はミュージアム内のシネマで見た謎である。謎は何点か存在する。

1)土井ヶ浜弥生人は何処から来たのか?

2)遺跡に並ぶ頭骨の顔面は揃って西を向くのはなぜか?

3)胸に鵜を抱く女性人骨は何なのか?

4)13本の矢を受け、顔面が破損した頭骨の男性は何故なのか?

ミュージアム内には準構造船を模したスタンドから画面が観られるように工夫されていた。

土井ヶ浜人は頭が丸く、顔は面長で扁平であり、四肢骨は長く、男性の平均身長は縄文人より3~5cm高く、163cm前後と推定されているという。

1)の問の結論から先に記すと、土井ヶ浜遺跡は稲作文化とともに中国大陸から渡来した弥生人の墓地であることが、定説化しているようである。

この土井ヶ浜人の本貫を巡っては、過去に種々の見解が示されていたようである。金関丈夫氏は土井ヶ浜人は朝鮮半島からの渡来者と、土着の縄文人との混血であるとした。つまり、土井ヶ浜人の故郷は朝鮮半島北部であるとした。

埴原和郎氏は中國東北地方、あるいは東シベリアに起源地が在る可能性が強く、混血に対しては、渡来人そのものであると主張し、その証拠に4世紀の慶尚南道金海の礼安里遺跡の人骨が極めてよく似ているとした。

しかし、礼安里遺跡人骨との比較分析を行うと、形質的な同質性をみるに至らなかったという。最近の調査では、中国山東省の遺跡で発掘された漢代の人骨資料の中に、土井ヶ浜人ときわめてよく似た形質をもつ資料が多く見つかっているという。このことから中国から渡来したであろうということになる。

写真をご覧になれば、一口に弥生人といっても弥生遺跡から出土する頭骨から判断するに、地域地域によって様子が異なることがわかる。土井ヶ浜と北部九州弥生人は似ており、頭骨については中國・山東省人と似ているという。

2)頭骨の顔面は何故、どれも西を向いているかとの疑問である。ミュージアムでは、本貫の地が西であるから故郷を望んでいるとしている。

朝鮮半島を望むのであれば西北にする必要があり、西と云えば中国大陸を望むことにはなるのだが・・・。

(西面する頭骨)

海岸砂丘の墓である。頭骨が波に洗われ西向きになることはないのか?海岸の海風に吹かれて西向きになることはないのか・・・との疑問が頭をよぎる。多数の頭骨の顔面が、すべて西向きであることに多少の疑問を覚える。ミュージアムが指摘するように、すべてが本貫の地を望んでいるのか・・・多少なりとも疑問に思われる。

3)以降については、後日紹介する。尚、土井ヶ浜人の本貫に関する事項はWikipediaを参考に記した。

<続く>

以下の出品物は、シーサッチャナーライやスコータイ、いわゆる宋

胡録(すんころく)愛好家には一発で真贋の見分けができるであろうが、小生のように素人には判断できない。本歌にも見え倣作にも見える。

立派な台座があることから愛好家のコレクションだったかと思えるが、どうもしっくりこない。大きさ、造形は立派である。確か二万数千円の応札以降は確認していないが、どうなったことか? 二万数千円程度であれば、倣作であったとしても、悔やまなくても済みそうな品ではあるが・・・。

<了>