<続き>

今回は”古墳時代の逸品たち”とのテーマで展示されていた品々を紹介する。

金銅製単龍環頭太刀柄頭 古墳時代後期後葉 北牧野2号墳

人物埴輪 近江八幡・供養塚古墳 顔には刺青がある所謂鯨面である

鳥形埴輪 高島市・妙見山C-1号墳 尾羽の形から水鳥ではなく鶏であろう

獣帯鏡 長浜市・北山古墳 朱雀・玄武・青龍・白虎の四神をみる

北陸産の石材とのこと、北陸産それとも石材を入手して長浜で加工したか?

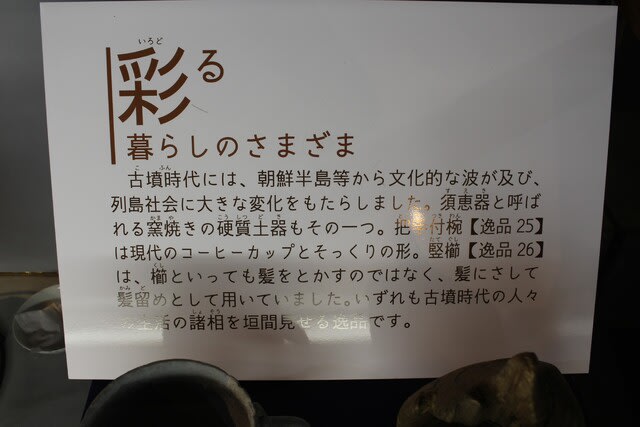

ビールジョッキのように把手付の碗である。水飲み用か濁り酒用か。

土師器 大津市・皇子山古墳

装飾付壺(須恵器) 近江八幡・岡山城遺跡

ミニチュア炊飯具 大津市・嶽古墳 オリジナルは朝鮮半島渡来

木製の鐙で馬具の一つである。煌びやかさはないので持ち主の身分は中ぐらいか?

以上で古墳時代の展示品紹介を終える。尚、歴史時代の出土品も展示されていたが、個人的にはあまり興味がないので、これにて終了する。

<了>