1980ー1990年代、タークからメーソトにかけてのミャンマー国境に近い、タノン・トンチャイ山中の墳墓跡からミャンマー陶磁やスコータイ、シーサッチャナーライ更に北タイ陶磁や中国陶磁が大量に盗掘された。タイ人は墓を持たないとされておりその墳墓が、どのような民族のものなのか謎であった。

タイの考古学者や知識人が、その墳墓の主の民族は不明とするなか、当該ブロガーが無謀にも『聖なる峰の被葬者は誰なのか?』とのテーマで連載を試みた。その帰結は当然と云えば当然ながら、明確な結論を得ることができなかった。興味をお持ちの方は以下のブログをレビュー願いたい。

〇聖なる峰の被葬者は誰なのか?(1)

https://blog.goo.ne.jp/mash1125/e/0588d17ccd37b762c468e68cfb33d5db

〇聖なる峰の被葬者は誰なのか?(2)

https://blog.goo.ne.jp/mash1125/e/09157ceb99483956396d8d88b2d8f11f

〇聖なる峰の被葬者は誰なのか?(3)

https://blog.goo.ne.jp/mash1125/e/4607f1dd2dbe286265efa1530f2c5795

〇聖なる峰の被葬者は誰なのか?(4)

https://blog.goo.ne.jp/mash1125/e/7093aefe16868099d39e86858960104f

〇聖なる峰の被葬者は誰なのか?(5)

https://blog.goo.ne.jp/mash1125/e/37cbdc211ffb477495f54ee1fdf12c87

〇聖なる峰の被葬者は誰なのか?(6)

https://blog.goo.ne.jp/mash1125/e/47a4a466e55b60caa6e7944ede6ba174

〇聖なる峰の被葬者は誰なのか?(7)

https://blog.goo.ne.jp/mash1125/e/8ee69b9fc4c8be602b9419a35e116b9e

〇聖なる峰の被葬者は誰なのか?(8)

https://blog.goo.ne.jp/mash1125/e/349e7c907849913d9c495dc42c3ea63d

〇聖なる峰の被葬者は誰なのか?(9)

https://blog.goo.ne.jp/mash1125/e/ce6e908cffa3c4b448d72a92805e8952

〇聖なる峰の被葬者は誰なのか?(10)

https://blog.goo.ne.jp/mash1125/e/fe99cfeab26b6f52102b5495f7aff6a2

〇聖なる峰の被葬者は誰なのか?(11)

https://blog.goo.ne.jp/mash1125/e/faf8888befdc99acb87b4c116a0a19ad

近年、チェンマイ国立博物館は改装工事を行っていたが、先年再オープンした。其処には先史時代の展示も行っている。当該博物館で発行しているガイドブックを参考にしながら、<続編>として再考してみたい。

〇 Ban Yang Thong Tai遺跡

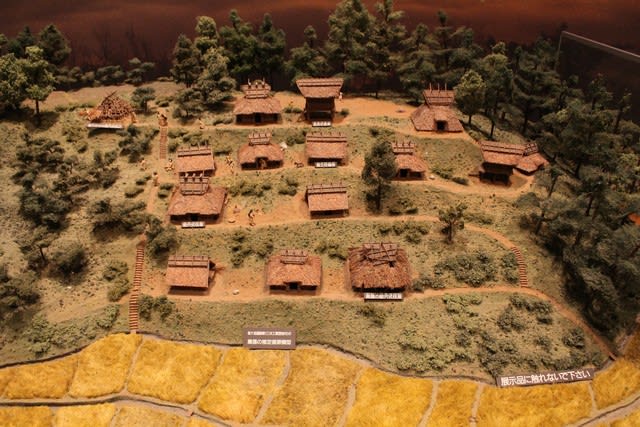

国立博物館のガイドブックによれば、遺跡はチェンマイの北東10kmのドイ・サケット郡に在る。その遺跡は平地に対し1mのマウンド状を示しており、出土遺物が示すのは、ランナー王国初期の墓地である(どの遺物が、それを示すのか説明はない)。そこには赤い胎土の土器、青銅遺物、鉄製工具が当時の人骨と共に出土した。

サミットル・ピティパット教授は、タノン・トンチャイ山脈中の盗掘跡の調査で確認した副葬品に鉄製品や青銅遺物があったことを指摘していいるが、土器については言及されていない。

この遺跡は、タノン・トンチャイ山脈やオムコイ山中の墳墓と同時代で、かつ考古学的発掘であり、もっと精査して欲しい気がする。人骨のDNA解析結果はどうであったのか。是非再調査して欲しいものである。どの民族のものなのか。

〇 Ob Luang遺跡

遺跡はチェンマイ県ホート郡のOb Luang国立公園内に在る。考古学的発掘調査によると、文様のある土器片、高坏の破片、磨製石器が出土の品々であった。調査では、岩場の下の崖下に朱と白で描かれた人間と動物の壁画が発見された。

考古学チームっは前史時代の25000年ー2500年前のものであったと考察している。

つまり埋葬主はタイ族南下前の前史時代人であり、課題の中世の人々ではないが、副葬品をともなっっている点は共通である。

〇 Ban Wang Hai遺跡

ランプーンの1.5Km程南に位置している。遺跡はクワン川中流の盆地の田圃に在る。

出土遺物より、そこは2つの文化時代にまたがっていたと思われ、同じグループの人々が継続して居住していたであろうとことを示していた(つまり2つの文化時代にまたがり、ある民族が継続して居住していた)。それらの民族は、新しい技術の受入れによって、徐々に変化したであろう。

2つの文化時代の後期に遺骨が無くなったのは、8世紀から9世紀にかけての仏教の到来と、それに伴う火葬の習慣によるものであろう・・・以上、ガイドブックが記す概要である。

このBan Wang Hai遺跡は8世紀半ばに建国されたハリプンチャイ王国と呼ぶ、モン(Mon)族の遺跡と思われる。モン族は仏教を受容し火葬に転換したとある。

タノン・トンチャイやオムコイの墳墓は、土葬もあれば火葬の痕跡も認められている。してみれば、それらの墳墓跡はモン族の可能性が考えられる。

今回『<続編>聖なる峰の被葬者は誰なのか?』と題して、再度考察を試みたが、やはり結論のない噺となった。現代のハイテク分析機器を用いれば、これらの墳墓の主はどのような民族であろうか・・・との命題に一歩近づくとは考えるが、それを行わないのは流石タイではある。

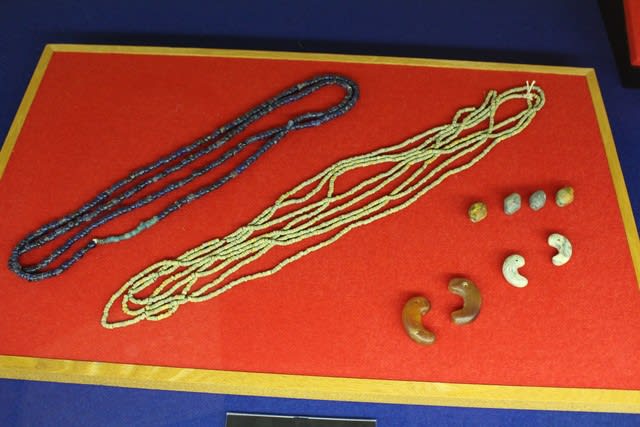

追・Ban Wang Hai遺跡出土遺物は写真の磨製石器、鉄・青銅遺物、ビーズなどである。ビーズの装飾物は現代の山岳民族に繋がっている。

<了>