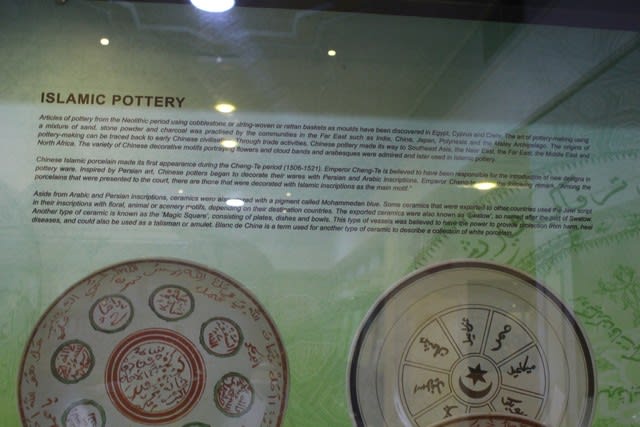

マレー半島へもアラビア文字で装飾した盤が、中国福建南部から輸出された。漳州窯の所謂呉須手である。

以下はFrom Arabicとしている。ボードを詳しく読んでいないので、産地はイランあたりと考えるが?

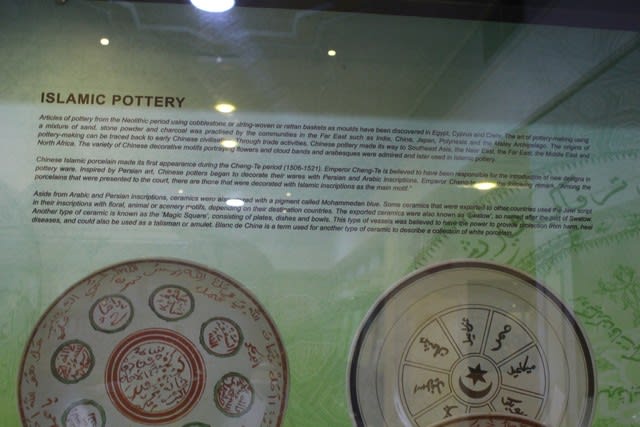

下の盤はオランダ・デルフトとのことだが、成程三日月に星マークである。やはりアラビア文様であろう。

展示青銅器を紹介して、当該博物館の展示物紹介を終了したい。

<了>

マレー半島へもアラビア文字で装飾した盤が、中国福建南部から輸出された。漳州窯の所謂呉須手である。

以下はFrom Arabicとしている。ボードを詳しく読んでいないので、産地はイランあたりと考えるが?

下の盤はオランダ・デルフトとのことだが、成程三日月に星マークである。やはりアラビア文様であろう。

展示青銅器を紹介して、当該博物館の展示物紹介を終了したい。

<了>

<続き>

今回は陶磁器を中心に紹介する。中世はオランダ支配が続いた。オランダ商館員が用いたであろうデルフト焼きも展示されていた。

1641年オランダはポルトガルから支配権を奪い取った。キャップションにはダッチ・オフィサーとある。東インド会社の館員が、祖国から持ち込んだものと思われる。

以下の陶磁器展示の背景が理解できないのだが、中世のマレー半島で用いられた陶磁器が展示されているのであろう。世界各地からもたらされたことが理解できる。

多分地場で焼造されたであろう、壺類も展示されているが、キャップションが無いに等しく何ものかハッキリしない。

中世に焼かれたものであれば、これらの壺は南蛮古渡りの水差しとして珍重されたであろう。次回はアラビア文字が記された盤を中心に紹介する。

<続く>

サイバージャヤ滞在中の2月13日に訪れた。ロケーションはブルーモスクと隣り合わせである。

展示物は銅器時代の青銅器や鉄器時代の鉄製品から始まっているが、それらの古代の遺物から中世までの間が飛んでいる。つまり紀元前後から14~15世紀頃までの遺物展示が無い。これはスルタン・アラム・シャー博物館だけではなく、マレーシアの博物館全体を通した印象である。先ず、陶磁器を除く展示物を紹介し、陶磁器は次回紹介する。

銅鼓はベトナム・ドンソン文化の特徴で、ベトナム以外のインドシナ半島各地と南シナ海島嶼部から出土する。上掲2葉の写真のそれは、キャップションもなく時代背景がわからない。銅鼓は古代のみならず、中世にも鋳造されている。しかし、以下の鉄製品は古代の鉄器である。

鉄剣や鉄矛は日本の出土品の形状と似ている。古代に国境もなければ、パスポートも必要がない。人的交流は相当なものであったろうか?

マレー半島は錫の一大生産地であった。写真は中世のインゴットである。

ここでも数々のクリスを見ることができた。とても実用的な短剣とも思えず、単なるお飾りであろうか。

他にマレー人の生活様式や結婚式の模様などの展示物もあったがそれらは省略し、第2次大戦における旧日本軍の、マレー半島縦断に関する展示物の一部を紹介しておく。

次回は、陶磁器に関する展示物を紹介したい。

<続く>

<続き>

<ISTANA AMPANG TINGGI>

屋外に展示されているISTANA AMPANG TINGGIと呼ぶ宮殿を紹介する。この宮殿はスリ・ムナンティ地方に、18861-1869年にかけての支配者であったYam Tuanku Imamが、こうだいな稲作地帯を望む地に建築し、その娘Tunku Chindaiが結婚をした時に贈った。以降、王族の住居として使われた。1953年、8代スルタン・Tunk Abdul Rahmanにより、この地に移設することが許可されたという。

釘は一本も使われずに建てられたという。細密加工された彫刻のパネル(羽目板)と一組の引き戸が特徴と説明されている。日本の感覚では細密加工とは云えないが、ご覧頂こう。

屋根はトタンで補修され、その外観は痛たましい。復元して欲しいものである。

<了>

<続き>

ミナンカバウ族の伝統住居は過去に『ルマ・ガダンを見て』と題してUP Dateしている。その住居の屋根は両端がせりあがっている。それは水牛の角を象ったものと云うが、舟形に見えなくもない。そのミナンカバウ族に関する展示である。

女性はその水牛の角を頭につけている。日本の角隠しとは反対の習俗である。

Hiasan Tembagaとはマレー語で”銅の装飾”である。それ以外に説明がないので良く分からないが、蝋燭立てのようである。鳥に見えるが、イスラムの故事ないしは、その聖鳥と思われるが素養がないので分からない。

日本軍のパネルも展示してあった。右の人物は第25軍司令官・山下奉文中将である。この25軍の指揮下に入ったのが、第18師団の牟田口廉也中将である。彼はインパール作戦を指揮したがその無能振りと、責任感の無さはつとに名高い。彼は将軍としての美学と矜持をもたなかった。

Krisと呼ぶ短剣が多数展示されている。インドなどのヒンズー圏から渡来したと云われているが、詳細は良く分からないギザギザの剣などは、どのようにして作るのか?

<続く>