<続き>

そこで、出雲と都都(珠洲)との関係である。講師は次のように説明する。

●珠洲には須須神社が存在する

9世紀成立の「延喜式」によると、珠洲郡には須須神社が鎮座し、祭神は美穂須須見命

である

●「出雲国風土記」意宇郡美保郷の地名伝承に現れる神の名は美穂須須見命

偶然の一致かどうかは別にして、双方の地に美穂須須見命が現れる

●「出雲国風土記」神戸郡古志郷狭結(さよう)駅の条に、越から人々が訪れたことが記さ

れている

以上は文献上の話しである。

考古学的な見地に立つと・・・

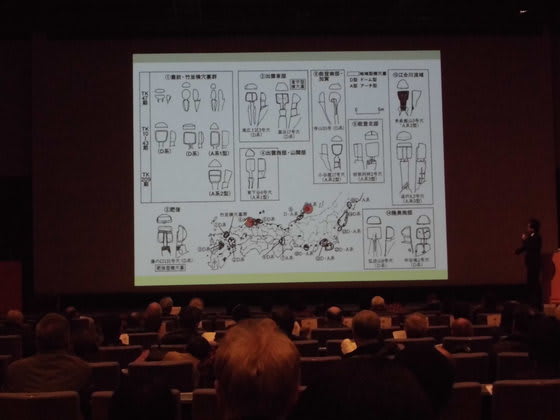

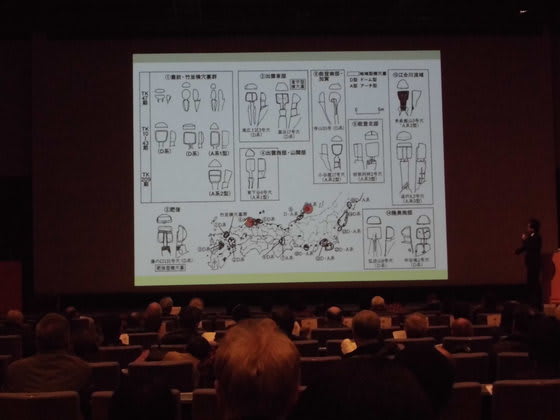

●製塩土器の一致

松江市美保関町(三穂崎)の伊屋谷遺跡や郷の坪遺跡から、能登や北陸の製塩土器が出

土する

●神門郡の横穴墓と珠洲の横穴墓形状の一致

能登半島にも横穴墓が存在するが、珠洲だけは特殊で7世紀に集中的に作られた、その

横穴墓が神門郡の横穴墓と一致する

しかも、石室を掘り進み天井や壁に縦縞が残る鍬跡まで一致する

しかも、石室を掘り進み天井や壁に縦縞が残る鍬跡まで一致する

講師はこの横穴墓は、明らかに同じ系統と指摘する。では出雲と珠洲、どちらだ先か?

講師はこの横穴墓は、明らかに同じ系統と指摘する。では出雲と珠洲、どちらだ先か?

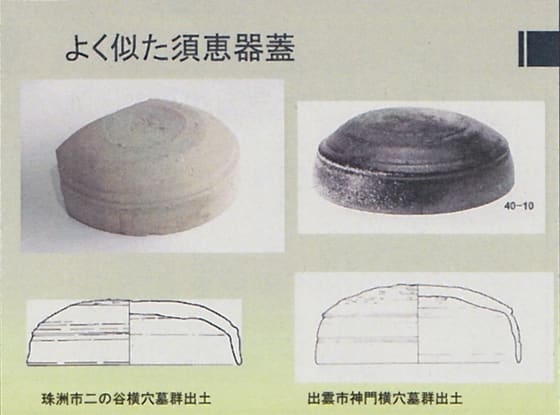

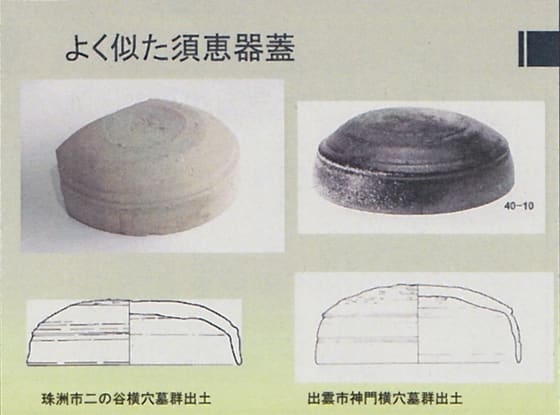

●須恵器など出土品を比較すると・・・

・出雲と珠洲の横穴墓出土須恵器を比較すると、形状が一致する

・珠洲から出土する須恵器は、能登周辺の須恵器とは異なる

・出雲の同時期と似た特色を持つ。そして壊れていることから出雲から持ち込んだ可能

性?

双方共に須恵器の蓋に浅い2条の溝を持っており、同時期の北陸一般の蓋形状と異なる。

双方共に須恵器の蓋に浅い2条の溝を持っており、同時期の北陸一般の蓋形状と異なる。

●出雲型子持壺と珠洲だけの子壺

●出雲型子持壺と珠洲だけの子壺

・能登周辺で珠洲にしか出ない奇妙な子持壺の存在

・出雲では、特殊な子持壺祭祀が流行っていた

以上、考古学的知見から講師は以下のように纏める。

以上、考古学的知見から講師は以下のように纏める。

●考古資料などからみた出雲と珠洲

・引いてきた三穂崎(美保関)には北陸の製塩土器があり、6世紀の似た墓制が存在する

・珠洲の須須神社の祭神が御穂須須美命で、「風土記」では美保郷に鎮座する

・神戸郡古志郷付近の横穴墓が、須須限定形式の横穴墓と類似する

・横穴墓の作り方、仕上げ方が同じなので、工人も共なった移住が考えられる

・出雲の須恵器や出雲の祭式を模した須恵器が須須(珠洲)で出土する

つまり、考古学的には双方が近しい存在であったことが裏付けられる・・・としている。

更に風土記編纂の頃の時代として・・・

●文献資料からみた出雲と珠洲の関係

・珠洲郡は4郷からなるが「日置」、「若倭」の郷がある・・・日置部、若倭部が配置さ

れていたか

・出雲郡の郡司に、日置部、若倭部が存在する

・出雲の神戸郡には日置部が設置されていた

これらのことから、講師は大和王権も関与していたであろうと推測している

●おわりに

以上の講演を講師は以下のように締めくくる。

・様々な観点で珠洲と出雲は、大和の王権もからんで、7世紀に緊密な関係があった

・国引き神話(8世紀前半の編纂)は、その現実性を高めるために、近い記憶(7世紀の

ことがら)を具体的に取り入れている可能性がある

・・・と、まとめられている。

以下、当該ブロガーの独り歩きである。

出雲と珠洲の人的交流は、陸路の移動ではあるまい。海路に依ったものと思われる。下の写真は出雲国の東となり伯耆国の妻木晩田遺跡出土土器の舟を漕ぐ人々の刻文様である。

また舟形埴輪を目にする機会は多々ある。これらの舟で果敢に往来していたものと思われる。

また舟形埴輪を目にする機会は多々ある。これらの舟で果敢に往来していたものと思われる。

結局、出雲国風土記の国引き神話は、古代の出雲と高志の人々の交流の証としての神話であろう。とすれば、講師は新羅からの国引き神話における位置付けについて、具体性に欠けるとしているが、やはり新羅との人的交流を反映しているであろう。事実出雲市の山持遺跡から朝鮮半島の土器が出土し、新羅の王冠には勾玉が飾られている。玉作(玉造)の勾玉とも思われる。これなども松江市玉造町産メノウとの成分比較をすれば、面白い結果になるであろう。今や非破壊検査で結果を得られる。講師先生殿、風土記記載の新羅との交流は、具体性に欠けるとの一言で片づけるのではなく、考古学的検証を御願いしたい。

結局、出雲国風土記の国引き神話は、古代の出雲と高志の人々の交流の証としての神話であろう。とすれば、講師は新羅からの国引き神話における位置付けについて、具体性に欠けるとしているが、やはり新羅との人的交流を反映しているであろう。事実出雲市の山持遺跡から朝鮮半島の土器が出土し、新羅の王冠には勾玉が飾られている。玉作(玉造)の勾玉とも思われる。これなども松江市玉造町産メノウとの成分比較をすれば、面白い結果になるであろう。今や非破壊検査で結果を得られる。講師先生殿、風土記記載の新羅との交流は、具体性に欠けるとの一言で片づけるのではなく、考古学的検証を御願いしたい。

<了>

そこで、出雲と都都(珠洲)との関係である。講師は次のように説明する。

●珠洲には須須神社が存在する

9世紀成立の「延喜式」によると、珠洲郡には須須神社が鎮座し、祭神は美穂須須見命

である

●「出雲国風土記」意宇郡美保郷の地名伝承に現れる神の名は美穂須須見命

偶然の一致かどうかは別にして、双方の地に美穂須須見命が現れる

●「出雲国風土記」神戸郡古志郷狭結(さよう)駅の条に、越から人々が訪れたことが記さ

れている

以上は文献上の話しである。

考古学的な見地に立つと・・・

●製塩土器の一致

松江市美保関町(三穂崎)の伊屋谷遺跡や郷の坪遺跡から、能登や北陸の製塩土器が出

土する

●神門郡の横穴墓と珠洲の横穴墓形状の一致

能登半島にも横穴墓が存在するが、珠洲だけは特殊で7世紀に集中的に作られた、その

横穴墓が神門郡の横穴墓と一致する

●須恵器など出土品を比較すると・・・

・出雲と珠洲の横穴墓出土須恵器を比較すると、形状が一致する

・珠洲から出土する須恵器は、能登周辺の須恵器とは異なる

・出雲の同時期と似た特色を持つ。そして壊れていることから出雲から持ち込んだ可能

性?

・能登周辺で珠洲にしか出ない奇妙な子持壺の存在

・出雲では、特殊な子持壺祭祀が流行っていた

●考古資料などからみた出雲と珠洲

・引いてきた三穂崎(美保関)には北陸の製塩土器があり、6世紀の似た墓制が存在する

・珠洲の須須神社の祭神が御穂須須美命で、「風土記」では美保郷に鎮座する

・神戸郡古志郷付近の横穴墓が、須須限定形式の横穴墓と類似する

・横穴墓の作り方、仕上げ方が同じなので、工人も共なった移住が考えられる

・出雲の須恵器や出雲の祭式を模した須恵器が須須(珠洲)で出土する

つまり、考古学的には双方が近しい存在であったことが裏付けられる・・・としている。

更に風土記編纂の頃の時代として・・・

●文献資料からみた出雲と珠洲の関係

・珠洲郡は4郷からなるが「日置」、「若倭」の郷がある・・・日置部、若倭部が配置さ

れていたか

・出雲郡の郡司に、日置部、若倭部が存在する

・出雲の神戸郡には日置部が設置されていた

これらのことから、講師は大和王権も関与していたであろうと推測している

●おわりに

以上の講演を講師は以下のように締めくくる。

・様々な観点で珠洲と出雲は、大和の王権もからんで、7世紀に緊密な関係があった

・国引き神話(8世紀前半の編纂)は、その現実性を高めるために、近い記憶(7世紀の

ことがら)を具体的に取り入れている可能性がある

・・・と、まとめられている。

以下、当該ブロガーの独り歩きである。

出雲と珠洲の人的交流は、陸路の移動ではあるまい。海路に依ったものと思われる。下の写真は出雲国の東となり伯耆国の妻木晩田遺跡出土土器の舟を漕ぐ人々の刻文様である。

<了>