<続き>

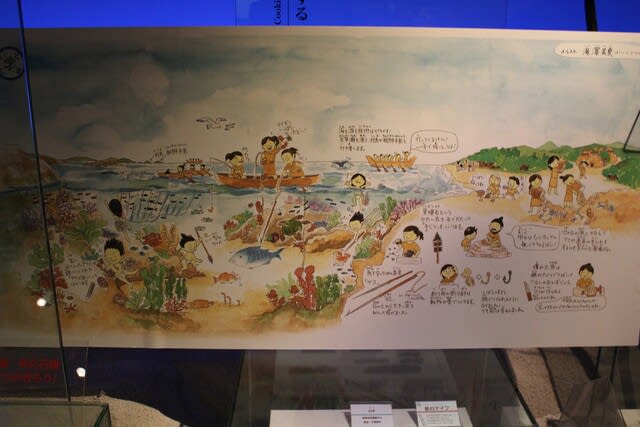

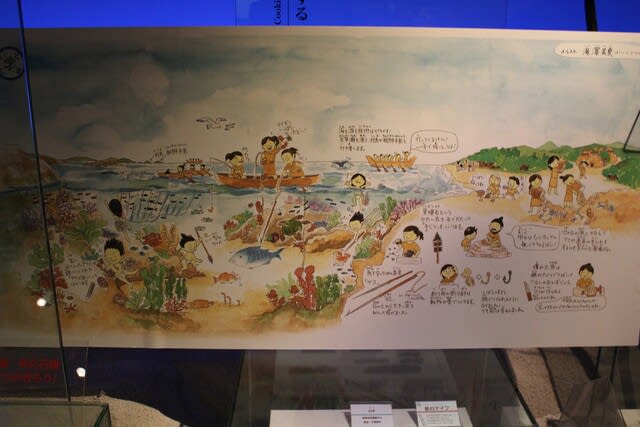

今回は【交易】の続編と【漁業】というテーマでお伝えする。

以下【漁業】とのテーマで展示されている品々である。尚、展示品は縄文時代から古墳時代の品々が一緒に展示されている。

<続く>

<続き>

今回は【交易】の続編と【漁業】というテーマでお伝えする。

以下【漁業】とのテーマで展示されている品々である。尚、展示品は縄文時代から古墳時代の品々が一緒に展示されている。

<続く>

<続き>

今回は【交易】とのテーマで展示品を紹介する。時代がやや入り乱れているが、御了解願いたい。

パネルに記載されているように、弥生時代後期になると伊都国と半島との交易のみならず、山陰と瀬戸内との交易も活発となる。古墳時代に入ると模型で展示されている準構造船が登場し、積載量も飛躍的に向上した。多くの品々が運ばれたことになる。

糸島市志摩町と云えば、御床松原遺跡が著名で、弥生土器に伴って貨泉が出土している。貨泉は、中国の前漢と後漢の間の「新」の時代に王莽が西暦14年に鋳造し西暦44年迄使われた。この貨泉の発見は、半島経由もたらされたものか、大陸から直接の伝播かハッキリしないが、大陸と北部九州の交易を物語る。この遺跡では、貨泉のほかに前漢の銅貨、半両銭も出土しており、魏志倭人伝が語るように大陸との交易も存在していたと考えたい。

大陸と共に朝鮮半島とも交易がおこなわれており、、弥生時代には楽浪郡や帯方郡と繫がり、古墳時代になると百済・伽耶諸国と繋がった。

<続く>

<続き>

志摩歴史資料館(1)に続き、縄文時代の展示品紹介である。

志摩は海に近い。縄文人も海産物を食していた証が、貝塚から出土している。

黒曜石は狩猟用具を作るのに用いられた。黒曜石産地から500-600Km程度は、ものともせずに運ばれて縄文人に多用された。

縄文人は活発に往来していたようだ。日本人の活動が停滞するのは家康の影響大で、討幕と共に閉ざされていたエネルギーが、明治に爆発した。令和の今日は江戸時代の再来か?

<続く>

3泊4日の駆け足で2カ月振りの京都と大阪、岡山県津山を巡った。京湯葉は行く都度、購入しているが千丸屋の湯葉もその一つである。食事もできると云う、錦小路に近い千丸屋本店に食事した。

鍋全面を覆う一枚湯葉の下に多くの具材が潜んでいる。興味のある方はお試しの程を。

ご飯は、湯葉の炊き込みご飯である。

大阪は、古代関連施設を巡った。藤井寺市生涯学習センターで、是非目にしたい埴輪が陳列されていなかった。職員に尋ねると、自分では分からないと、階下の埋蔵文化財センターの職員に電話して頂いた。すると、別の場所で広報用に撮影中とのこと。10分後に持ち帰るので暫く時間をくれとの、何とも嬉しい配慮であった。

しかもカバーなしで、面前の長机に置いて頂き、思いっきり眺めることができた。舳先に鳥がとまる船形埴輪である。日本全国広しと云えども、この手の埴輪は唯一であろう。藤井寺市林遺跡から出土したものである。当該埴輪については、後日詳細を紹介したい。

岡山県津山市の弥生時代の沼遺跡を訪れた。それについても後日記事にしたいと考えているが、津山城は森氏・松平氏の居城であった。備中櫓が復元され市内から眺めることができる。多くの桜の木がみえる。花見の名所であろう。

いよいよ帰宅である。中国道から米子道へ折れ、いつもながら道筋である。蒜山(ひるせん)SAが近くなると、御覧のような残雪である。

往復の道中、天候の大きな崩れはなく、往復の峠越えに支障がないのが幸いであった。

<了>

今回より糸島市立志摩歴史博物館の展示品を紹介する。糸島は考古遺物の宝庫であり、印象は我が田舎・出雲と似ている印象だ。

糸島は、魏志倭人伝に登場する伊都国だけではなく、その前の縄文時代から人々が暮らしていた。

上掲写真の紡錘車は弥生時代と表示されているが、パネルによれば布を織る技術は縄文時代晩期には存在していたようで、縄文土器の破片を利用した紡錘車が出土しているようだ。それまでの狩猟でえた毛皮だけではなく、布製の服も存在していたようだ。貫頭衣であろうか。

<続く>