<続き>

今回は中国・殷時代の展示遺物を紹介する。

古代というより上代の王権祭祀に必要なものは全て整っていたようである。

<続く>

<続き>

今回は中国・殷時代の展示遺物を紹介する。

古代というより上代の王権祭祀に必要なものは全て整っていたようである。

<続く>

<続き>

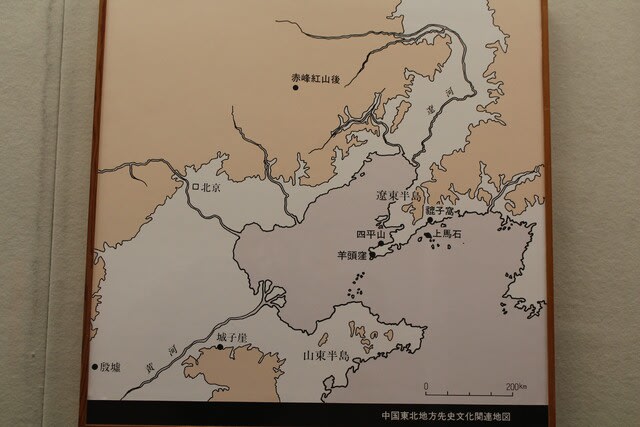

今回は古代中国の展示遺物である。中国東北部の先史時代から青銅器時代までの遺物が展示されていた。

以下、内蒙古赤峰紅山遺跡の出土品展示である。

以下、中国東北部の青銅器群として紹介されていた。

青銅剣は朝鮮半島ひいては吉野ヶ里遺跡でも、同じような形状の青銅剣が出土しており、これらの地域に影響を与えたであろう。

<続く>

<続き>

暫く中断していたが再開する。京大総合博物館の展示物には、古代朝鮮や古代中国の遺物も展示されている。今回は古代朝鮮の遺物展示の中から、三国時代以前の遺物を紹介する。

(陶質土器 三国時代・新羅)

塼 三国時代・百済

(明器・かまど 三国時代・新羅)

(黄釉盤 黄釉四耳壺 三国時代・高句麗)

三国時代として高句麗、百済、新羅の遺品が僅かではあるが展示されている。やはり新羅の遺品が一番煌びやかである。やはり西方スキタイの影響であろうか。

<続く>

縄文人は足るを知る美と慈悲文明の社会であった

以下、安田教授の著述内容である。”稲作を生業の基盤にした都市型遺跡がすでに6300年前に、長江中下流域で出現していた。しかし、それらの都市型遺跡を発掘して、出てくるものは規格化された土器のかけらであった。財宝は一部の支配者に独占され、墓の中へともっていかれたであろう。稲作農耕社会の発展のなかでは、庶民は搾取され、しいたげられる立場にあまんじざるをえなかった。

これに対して、縄文時代の遺跡を発掘すると、庶民が使用したさまざまな日用品が大量に発見される。縄文時代は個々人が物質的に豊かさを享受でき、創造性を発揮できた時代なのである。

(岡本太郎氏は縄文・火焔型土器は優れた芸術作品であると称賛した。一つとして同じものはなく、規格も何もなかった。 兵庫県立考古博物館にて)

弥生時代の土器は規格化され、統一されている。それは支配者の意向のもとに、工人がベルトコンベア方式にのって、同じものを作り続けたからなのである。個人の創造性や自由という面からみれば、はるかに縄文時代の土器作りの方が、楽しく心豊かである。縄文時代は、現在の日本文明につながる「足るを知る美と慈悲文明」の根幹が形成された時代である。

しかし平和でやさしい社会は同時に停滞的・保守的でもある。そうした停滞性や保守性を打破する新たな刺激が、外部からもたらされた。それが弥生時代の到来である。

安田教授は「足るを知る美と慈悲文明」と記されている。この『足るを知る、いわゆる知足』については、それなりの感慨をもっている。1997年、当該ブロガーがタイ北部工業団地の某日系に出向していた時に、世界経済危機がタイを襲った、プミポン国王(ラーマ9世)は「足るを知る経済」を提唱した。これは、民の苦しみ、とくに精神的状況を和らげるための仏教的原則を基礎としたものであった。この理論は、民衆を支援して持続可能な開発モデルに適応させようとする40年以上に及ぶ国王自身の経験を基盤にしたものだったと云われている。足るを知るとは持続可能な社会を循環させることに繋がる。このような伝道者と呼ぶべき指導者は、日本には誕生しないのであろうか。持続可能な循環型社会の実現、多分掛け声だけで消滅するであろう。それを実現するには強力なリーダーシップを持った政治家の出現が必要だ。

<続く>

稲作が普及するには時間がかかった

安田教授は以下の如く記されている。”長江下流域と九州は直線距離にしてわずか800kmしか離れていない。

長江中・下流域では、すでに稲作は1万年以上前から始まり、5000年前には下流域で良渚文化、中流域で屈家嶺文化に代表されるように、都市文明さえ誕生していた。かつ漆、ヒョウタン、鹿角斧、玉器、玦状耳飾りなど中国大陸との交流を物語る縄文時代の遺物が日本の各地で出土している。にもかかわらず熱帯ジャポニカによる焼畑耕作は4000年前、温帯ジャポニカを栽培する本格的な水田稲作は3000年前にならないと日本列島には伝播しないのである。農耕を開始することに縄文人は抵抗を示していると云わざるを得ない。なぜ縄文人は農耕社会に突入しなかったのか。これも日本民族の歴史のなかの謎である。

すでに福井県鳥浜貝塚の発掘調査によってエゴマ、ゴボウ、ヒョウタン、アサ、マメ類などの栽培作物が縄文時代早期から発見されており、縄文人が原初的農耕を行っていたことは確実である。しかし、雑穀を含む大規模な穀物栽培の証拠は発見されていない。

水田稲作が行われていたことが確実なのは、縄文時代晩期である。縄文時代晩期は3500年前に始まる気候寒冷期に相当し、海面の低下によって水田稲作に適した低湿地が拡大した。そして、気候寒冷化の中、大陸での殷周革命や春秋戦国時代の動乱を逃れてやって来た気候難民やボート・ピープルが、日本に水田稲作をもたらした。

縄文時代晩期の青森県風張遺跡からは、七粒の稲籾は発見されたが、稲作を行っていた考古学的証拠は発見されなかった。縄文人たちは稲を知っていたが、それが主たる生業となるまでには長い時間が必要だった。縄文人たちはドングリやクリ、豊かな海の魚介類、それにイノシシやシカなどの獣類を背景とする豊かな食料に恵まれ、大量死をもたらすような飢餓に直面することがすくなかったのではないか。縄文人たちはコメを必要としなかったのである。縄文時代晩期の気候悪化期に、縄文人たちは、始めて大量死に直面した可能性がある。その時に縄文人は稲作を受け入れた。

もう一つ、稲作が普及拡大するための重要な条件は人口である。大規模に農耕を行うには高い人口圧が必要だが、縄文時代には穀物栽培の農耕に必要なだけの人口圧がなかったであろう。

コメの証拠は縄文時代中期から認められるのに、水田稲作の本格的な開始が、大陸からボート・ピープルがやって来る3000年前まで認められない背景は、こうした縄文時代の人口の問題が深くかかわっているであろう。

農耕は森と草原のはざまで誕生した。ところが日本列島は深い森に覆われ、稲作に適した湿地にとぼしかった。縄文海進期には内湾が内陸深くまで侵入し、稲作のための生業の場所を確保できなかった。このために稲は伝播していても稲作の水田確保がしにくかった。このことも水田稲作が普及しなかったもう一つの理由であろう。

縄文時代晩期の寒冷化の海退期に入って、内湾の堆積が進行し、湿地地帯が形成されると、日本が稲作社会へと大きく方向転換を始めるのは、水田稲作の技術をもった人々の渡来と共に、こうした生業の場所が確保できたことも、一つの要因として作用したであろう。”・・・以上である。

縄文時代は、稲作以外の穀物と自然からの恵みで生活し、まさに循環型社会であった。人口増加がもたらしたものは、既に歴史が証明している。この先どこへ行こうとするのか、SGDSと声高に叫ばれているが、目指す姿を明確にする必要があろう。

<続く>