<続き>

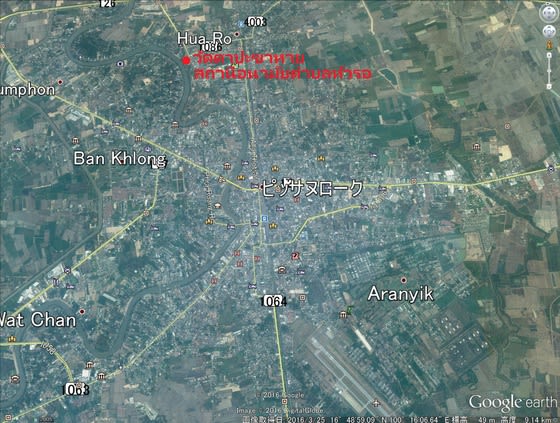

スコータイ近在から出土したクメール陶磁(ブリラム陶)が、博物館入り口付近に展示されていたので、先ずそれから紹介する。

写真にある灰釉と黒褐釉陶磁6点がそれである。6点いずれもクメール陶の特徴をもったものである。

写真にある灰釉と黒褐釉陶磁6点がそれである。6点いずれもクメール陶の特徴をもったものである。

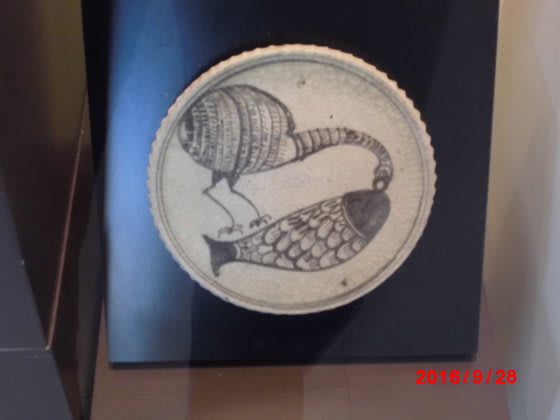

別のケースにも、クメール陶が数点展示してあったので、以下それを紹介する。つぎの陶磁は何であろうか?初見である。

それは写真真ん中の器物で、灯火器であろうか?・・・素人には分からないが、手の込み行った装飾がなされている。

それは写真真ん中の器物で、灯火器であろうか?・・・素人には分からないが、手の込み行った装飾がなされている。

以下、感慨である。やはり現地に行かなければ分らないことである。スコータイやシーサッチャナーライからクメール陶が出土していたという事実である。シーサッチャナーライ窯の最下層から、所謂モン(Mon)陶が出土する。このモン陶には、クメール陶に極似した黒褐釉陶磁が存在する。クメール族かモン族の仕業であろうか?・・・興味は尽きない。

次回からスコータイ、シーサッチャナーライ陶磁を紹介したい。

<続く>

スコータイ近在から出土したクメール陶磁(ブリラム陶)が、博物館入り口付近に展示されていたので、先ずそれから紹介する。

(黒褐釉櫛歯波状文燈明)

旧東南アジア陶磁館(現・富山市佐藤記念美術館)所蔵の敢木丁コレクションに、同類の燈明がある。それは胴裾の部分に波状文をみるが、当該燈明は胴すべてに波状文が施され、実に手が込んでおり、器形の大きさもあり堂々としている。

(黒褐釉象形壺)

象の頭部に載る人物の頭部は、残念ながら欠け落ちているが、これも堂々とした姿形である。中にはどのようなものを保存したのであろうか?酒瓶であっただろうと勝手に想像している。

(黒褐釉人面合掌瓶)

釉薬がところどころ剥落ち、痛たましい姿である。顔は特徴的で目が吊り上がり、何か怒っているように見える。

(黒褐釉把持付刻線文平形水注)

このような器形は平壺が多く、クメール陶としてポピュラーであるが、当該水注は、それに取っ手と注ぎ口を付け足している。

(黄(灰)釉刻線文兎形壺)

鉄彩で兎の眼が表現されている愛らしい壺である。耳は誇張され尻尾は巻いて胴についている。灰釉の発色が美しい。別のケースにも、クメール陶が数点展示してあったので、以下それを紹介する。つぎの陶磁は何であろうか?初見である。

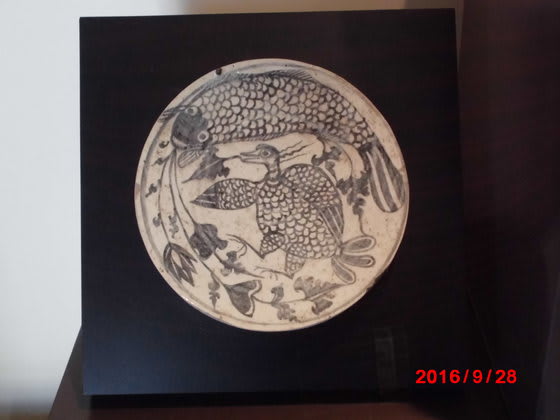

(黒褐釉鳥口把持付平形水注)

先に紹介した水注に似ている。この手の水注は、敢木丁コレクションに多くコレクションされている。以下、感慨である。やはり現地に行かなければ分らないことである。スコータイやシーサッチャナーライからクメール陶が出土していたという事実である。シーサッチャナーライ窯の最下層から、所謂モン(Mon)陶が出土する。このモン陶には、クメール陶に極似した黒褐釉陶磁が存在する。クメール族かモン族の仕業であろうか?・・・興味は尽きない。

次回からスコータイ、シーサッチャナーライ陶磁を紹介したい。

<続く>