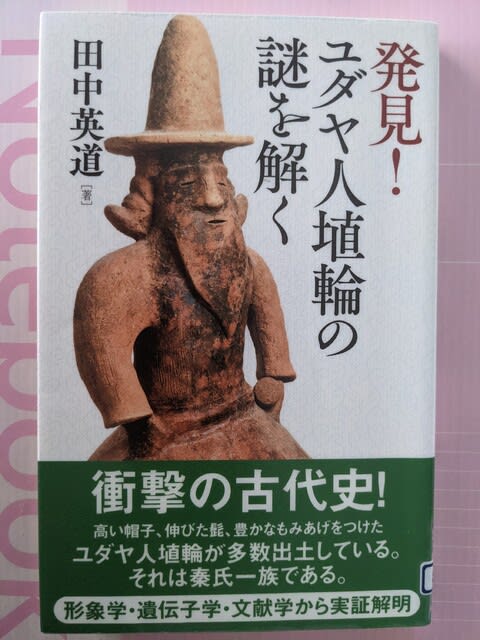

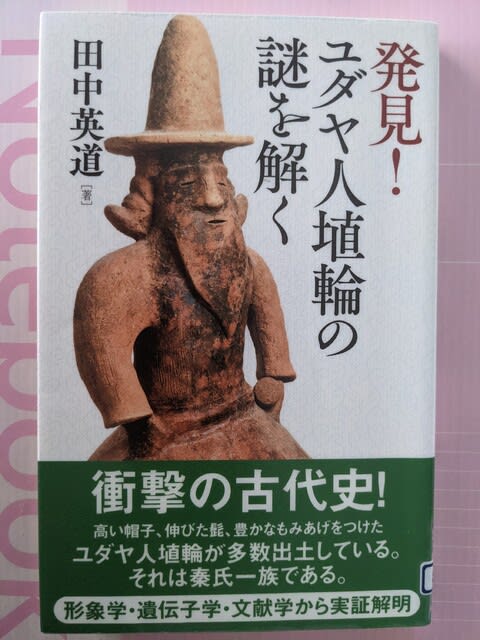

田中英道氏は千葉県芝山古墳群出土の通称『渡来人埴輪』をユダヤ人埴輪だと、その著書で指摘しておられる。この手の書物は、あまり興味はないのだが、それなりに受け入れられていそうなので、過日一読した。やはり虚実を綯交ぜにした、事実無根の論述であった。大人げないが以下それを明らかにしておく。先ず注目した一文の掲載Pageと、その一文を太字で掲載し、当該ブロガーの主張したい点を⇒に続けて青字で示した。

P35

古事記には、武射国造の氏姓として、牟邪臣(むさのおみ)と記載されており、カバネを有した国造であった。(芝山古墳群から出土した)人物埴輪は武射国造の統治下で作られた。

⇒指摘の通り、そのように考えられる。

P36

高天原は関東にあった。

⇒日本の起源は日高見国に在ったとし、『日本書紀』景行天皇紀は、大和からみた東方が日高見国で、そこが高天原だとする。日本書紀・古事記の曲解甚だしい。

P42

縄文時代・弥生時代は、中国、朝鮮といった近い地域の人々よりも、西方の人々が渡ってくる場合の方が多かったと考えるべきでしょう。すべては太陽信仰のなせることです。いずれにしても、奈良に大和国が成立した後でさえ、そうした西方の渡来人=帰化人がやって来ました。渡来は弥生時代に始まり、大きな波のひとつとして応神天皇の時代を中心とする4世紀末から5世紀初めにかけて、次に5世紀後半から6世紀中頃といった具合に、波状的に日本に渡ってきたと考えられます。

⇒西方とは何を指すのか?西域の人々であろうか? 渡来人の多数が中国や朝鮮半島の人々より、西域の人々であったとの解釈である。根拠の指摘がなく、田中氏の思い込みとしか考えられない。

P43

秦氏は、応神天皇の時代に弓月国から百二十県の人々を率いて渡来したと『日本書紀』に記されている弓月君を祖先とするといわれる民族です。

⇒虚偽記載。『日本書紀』に弓月国はどこにも、記載されていない。『日本書紀』は“応神天皇十四年、弓月君が百済からやって来た”と記すのみである。

P54

『芝山埴輪』は、鍔付帽子と顎鬚、そして美豆良(みずら)の3点セットでユダヤ人の姿形を思い起こす。美豆良はユダヤ人の「ペイオト」ときわめて似ている。

⇒虚偽記載。歴史上、ユダヤ人(ユダヤ教徒)が被るのは鍔なしのキッパー(キッパとも)で、鍔付きの山高帽は18世紀以降で、芝山埴輪の時代には存在していなかった。尚、美豆良はユダヤ人の「ペイオト」ときわめて似ているのは事実。

ユダヤ教徒が被るキッパー 出典:Wiokipedia

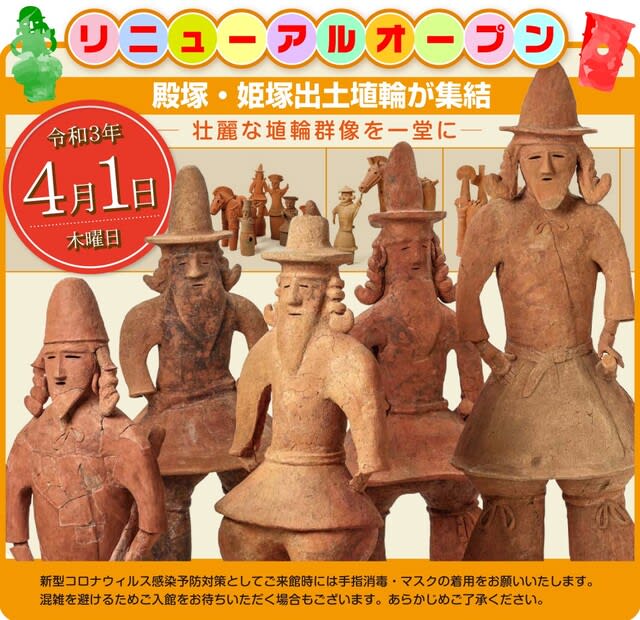

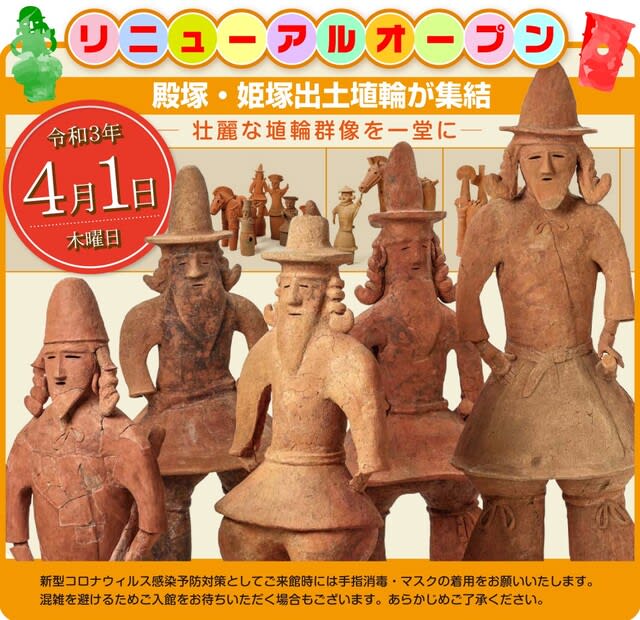

出典:はにわ館HP

一つとして同じ山高帽は存在しない。この事実を無視して、山高帽として一括りにする理由が不明である。

P61

秦氏の祖である弓月君は、確かに朝鮮半島を経由しています。しかし、秦氏の系統は『新撰姓氏録』においては『漢』の区分です。つまり秦氏の系統は、当時の朝鮮半島の人々である高句麗、任那、百済、新羅とは別系統なのです。このことは、彼らは西方の人々であるということが一般的に認識されていたことを示しています。そして、このことが秦氏とユダヤ人との関係を明らかにしていくのです。

⇒漢の区分が、何故西方の人々と繋がるのか。漢は漢であろう。また西方の人々が何故ユダヤ人なのか?

『新撰姓氏録』は以下の如く記す。“太秦公宿禰 「左京 諸蕃 漢 太秦公宿禰 秦始皇帝三世孫 考武王之後也」” ここで諸蕃とは氏族を類別した呼称で、中国・朝鮮半島から渡来したと称する諸氏を指す。 ・・・以上、田中氏の都合のよい解釈がお分かりいただけたであろう。

P61-P62

中国の西、ウィグル、カザフスタン辺りに弓月国という国が存在していました。佐伯氏(注・佐伯好郎氏・言語学者)は、『日本書紀』や『日本三大実録』などの史書に残された弓月の民は、この『弓月国』からはるばる日本に渡ってきた人々である、という説を唱えました。佐伯氏は『弓月国』にはユダヤ人景教徒が存在していたことを明らかにし、つまり弓月の民とはユダヤ人であるとしました。

⇒一言で根拠不十分。何度も記すが、中国・日本の古史書に『弓月国』なる文言は、一言も登場しない。登場するのは『弓月道』。

中国で元豊七年(1084年)成立の『資治通鑑』によれば『弓月道』の記載有り。それは唐代の永徽三年(651年)のこととされている。景教が中国に伝来したのは635年とされている。『弓月君』の来朝は、応神天皇14年(実年代4世紀末―5世紀初)であり、その時期に日本はおろか中国にさえ景教は伝来していなかった。従って『弓月国』=『弓月道』とするなら、そこにユダヤ人景教徒は存在していなかった。

佐伯氏によると、弓月の君は弓月国の人で景教を信仰するユダヤ人で、はるばる日本に来たとしている。弓月君の末裔である秦酒公(はたのさけのきみ)の献上する糸綿絹帛がうずたかく積まれたことにより、「禹都万佐(うづまさ)」の号を天皇から賜るが、佐伯氏はこれをIshu Messiahの転訛とし、イエス・メシア(救世主)であり、キリスト教である証左としています。また秦河勝は大酒(大避)神社に祀られているが、大避は大闢(だいびゃく)でダビデを指すなどの点から、秦氏はユダヤ人の景教徒とされている。

⇒繰り返しになるが『日本書紀』によれば、弓月君の来朝は、応神天皇十四年(実年代・4世紀末―5世紀初)とされている。景教が中国へ公伝したのは、唐の太宗治下の貞観九年(635年)の7世紀であり民間伝来が6世紀としても、話は時代錯誤である。

イエス・メシアの話しは語呂合わせであろう。大避は大闢(だいびゃく)でダビデであるとするが、中国語辞典によれば、ダビデは『大衛』であり、大闢などどこにもでてこない。もう少し詳しく説明して欲しいものである。

P64-65

日本人のルーツを遺伝学的に研究したウィルス学者の崎谷満氏の「DNAが解き明かす日本人の系譜」によれば

1.遺伝学の分野では、Y染色体のDNAは父系遺伝だが、日本人と中国人や韓国人とは、DNAがかなり違う。

⇒指摘の通り。

2.Y染色体比率

日本人 O系統 54% D系統 39%

韓国人 O系統 78% C系統 9% D系統 4%

中国人 O系統 82% N系統 13% C系統 5%

ユダヤ J系統 30% E系統 20-30% R系統 20-30%

⇒かなりかどうかは別として、指摘は正しいとおもわれる。

3.世界では珍しい古代血統であるY染色体のD系統が日本人には多い。

⇒D系統が多いと云えば多いが、過半数はO系統の54%である。

4.Y染色体のDNAによる分類をすると、驚くべきことに日本人と地中海の人々が同じDE系統になる。東アジアはO系統、オセアニア・南アジアはK系統になる。

⇒1項で記載したが、日本人の主流O系統で、やはり東アジアの一員のように思われる。 D系統とE系統が親系統・DE系統から分岐して、7.3万年から8.3万年が経過している。親系統が一緒だとしてどのような意味があるのか? ユダヤ人のE系統比率は20-30%で主流たりえない。日本人にE系統が認められないのはなぜか。

5.同じD系統であっても日本人のD系統は、ほぼ100%近くがD2系統である。遺伝的に近いはずのチベットや東南アジアはD1とD3系統である。

⇒記されていることは事実。しかしD系統の下部系統(D1、D2、D3)の違いが、親系統DE系統の違いより遠いと云うのであろうか?

6.特殊であるD2系統は、日本人にしか存在しない日本の特有である。

⇒日本人にしか存在しないのに、なぜユダヤ人が来朝したと云うのか?

7.大陸や半島など近隣諸国は、Y染色体のD系統は存在しない。

⇒誤記。チベットで約50%、雲南・貴州で10-50%(場所により差位あり)、韓国で4%。 繰り返すが日本人にE系統は存在しない。

8.300塩基もの挿入部分をもつ『YAP』という特徴的な変異があるが、この『YAP』はDE系統のみに存在し、他のグループには存在しない。

⇒事実。だからどうなのか? 繰り返すが親系統のDE系統からD系統とE系統に分岐したのは7.3万年以上前である。

9.このE系統を持つ民族が、ユダヤ人である。

⇒事実。但しユダヤ人のE系統比率は20-30%でユダヤ人の主流ではない。

・・・と、云うことでY染色体を持ち出して、日本人とユダヤ人は親戚だとする論法には違和感を覚える。むしろ東アジアの一員との印象が強い。

P106

芝山町殿塚古墳:石室の内部は朱が塗られていた。勾玉などの玉類・金環、頭椎太刀(かぶつちのたち)、金銅鈴、鉄鏃、鉄製刀子、銅碗などが収められていました。これらはすべて、大陸に由来するものだということができます。

⇒誤解。頭椎太刀は倭人のデザインで、半島や大陸には存在しない。大陸の定義が不明瞭だ。田中英道氏は中国大陸と西方を区別しておられたはずだが?

中段2振りが頭椎大刀で倭式 出典:文化財オンライン

P108

弓月国の人々が朝鮮半島を通り抜けて日本にやってくるということが、芝山古墳群の殿塚をはじめとする関東の遺跡から出土する埴輪およびさまざまな出土品、つまり考古学的発見の事実から類推できるわけです。

⇒さまざまな出土品の具体例が示されていない。上掲の出土品を指すとすれば、弓月国(これも分からない用法だが、ここでは弓月道の人々としておく)の人々が遣って来たという考古学的な証明にはならない。

P109

姫塚古墳の埴輪列の第四群は、男子像十体で構成されていました。あごひげをのばした武人、つまりユダヤ人風の武人とともに、鍬を持った農夫がいました。鍬を持った農夫というところが重要です。これは、ただ単にユダヤ系の人々がやってきたというわけではなく、農耕を行って日本に住みつく意図をもやってきた、ということを示しているからです。

出展:はにわ館HP

男性埴輪は頭部のみも含め10体 農夫埴輪の写真が見当たらないことから、下の写真で考察する。

農夫埴輪 出典:文化遺産オンライン 多分この農夫埴輪のことであろう

⇒熊谷市ヤス塚古墳出土の農夫像埴輪で考察する。農夫が渡来してきたとの根拠が示されていない。農夫がなぜ倭式の鍬を持っているのか? 渡来人といえば今来才伎(いまきのてひと・帰化技術者)であり、農夫が渡来したとは聞かないが・・・。

武射国(むさしのくに)で大規模な古墳の築造が始まったのは6世紀後半。

⇒そのようである。

P112―P113

ディアスポラたるユダヤ人たちは、日本にもやってきていました。姫塚が造られたのは6世紀後半ですが、ユダヤ人たちがやってきたのは、もう少し前の6世紀初頭あるいは5世紀末だと思われます。

前章までにも述べてきましたが、第21代雄略天皇の時代です。人物埴輪が数多く作られた時代が、ユダヤ系の人々が日本にやって来た時代だと考えられます。

姫塚は6世紀後半あるいは、7世紀はじめに造られました。つまり、そこに葬られた埴輪たちは、すでに日本に定着していた人たちをかたどったものだということになります。姫塚から出土した埴輪列はきわめて多数です。武蔵国の一領主を取り囲んで、多数のユダヤ系の人々がいたということです。そして、単にいただけではなく、領主の統治行動を助けたということが予想されます。

⇒先ずユダヤ人とユダヤ系と使い分けられているが、各々の定義が示されていないので都合よく使い分けられている印象をもつ。

ユダヤ系かどうかは別にして、弓月君が来朝したのは応神天皇14年(実年代4世紀末―5世紀初)で雄略天皇の時代ではない。ユダヤ系の多くの人々が来朝しておれば、『日本書紀』は記録するはずである。その『日本書紀』が記す、高句麗・新羅・百済・伽耶以外の来朝者は下記の通りである。尚、秦氏記事は記載することとする。

1.雄略天皇十一年秋七月 百済国から逃げてきた者があった。貴信(くいしん)と名乗っていた。あるいは呉国の人ともいう。

2.雄略天皇十四年春一月十三日 身狭村主青(むらてのすぐりあお)らは、呉国の使いとともに、呉の献った手末(たなすえ)の才伎(てひと)、漢織(あやはとり)、呉織と衣縫の兄媛・弟媛らを率いて、住吉の津に泊まった。

3.雄略天皇十五年 秦氏の率いていた民を臣連らに分散し、それぞれの願いのままに使われた。秦氏の管理者の伴造に任されなかった。このため秦造酒(はたのみやつこさけ)は大変気に病んで天皇に仕えていた。しかし天皇は寵愛され、詔して秦の民を集めて、秦酒公(はたのさけのきみ)に賜った。

4.雄略天皇十六年秋七月 詔して桑の栽培に適した国・県を選んで桑を植えさせられた。また秦の民を移住させて、そこから庸調が上がるようにされた。

武蔵国に多くの秦氏系統の人々がいたことは考えられる。しかし、それがユダヤ人であったとの根拠はない。

P127―P128

ユダヤ系の人々が、機織りの技術や絹の生産技術、あるいは農業技術、灌漑施設の建設技術、そして古墳をつくる土木技術などをもって、日本にわたってきたことは明らかです。それは中国や朝鮮にはない技術です。

同時に彼らは、日本にわたってくる途中で入手したアジア各地での技術をもたらし、物品をもたらしてきました。これが、これが天平時代8世紀中頃に始まった「正倉院宝物」に、なぜ中国・朝鮮のものよりも中央アジアからペルシャにいたる広い地域のさまざまな装飾品や仏具の方が多く収められているかということの理由です。

つまり、日本に海外の文化を伝えたのは、中国人や朝鮮人ではなかったということです。正倉院をつくったのもおそらくユダヤ系の大陸の人々であり、その宝物も彼らが聖武天皇に寄贈したものでしょう。

⇒田中英道氏といえば学者である。氏が述べられていることの証明や背景資料の提示なく、単なる〇〇と思われます。〇〇と考えられます式の氏の思い込み以外の何物でもない。

中国や朝鮮にはない技術との断言である。秦始皇帝陵の建設に土木技術は不要なのか、高句麗・将軍塚の立派な切り石の積み重ね技術は、石工や土木技術なくして出来ない代物である。何か差別の匂いがする。

正倉院はユダヤ系の人が建築したと宣まわる。正倉院と云えば校倉造りである。イスラルの古代建築に校倉造りの建造物が残るというのか? 考古学者・石野博信氏の著述によれば、“1991年8月、アルタイ共和国の前6世紀―前3世紀のスキタイ系クルガン(古墳)の棺桶が木槨に収めれており、その地下の井桁組み(校倉造り)を目にして、これぞ正倉院建築のルーツであると、肌で感じたという。”

アルタイといえば、シルクルートの草原ルートであり、そこから中国東北部、朝鮮半島を経由して日本列島にやってきたものである。校倉造りは5-6世紀の高句麗・麻線溝1号墳壁画の高床建物は校倉造りである。その時期の列島では、茨城健玉里村舟塚古墳の家形埴輪は校倉造りである。また建物ではないが、伽耶の大成洞古墳の木槨は、丸太を井桁に校倉造り状に構成されている。ユダヤ人が途中の足跡を残さず、日本列島に遣ってきて正倉院を建てたのではなく、その源流は中央アジアに存在したのである。

玉塚古墳の家形埴輪・校倉造りと思われる

出典:アジア民族建築見てある記 石野博信著

尚、校倉造りの建造物は、現在でも中国・貴州省や雲南省に実在する。但し、これらは丸太で組み立てられており、正倉院の断面形状・三角の校倉材とは異なる。尚、三角の校倉材は、奈良・纏向遺跡の井堰(3世紀)に校倉造りの技法が使われており、当該技法は弥生末期には伝来していたものと思われる・・・と云うことで正倉院を造ったのはユダヤ系の人々ではなかった。

P114-P115

殿塚・姫塚両古墳の造営時期は、従来考えられていた時間幅ではなく、6世紀後半の造営とするのが妥当である。これには重要なポイントがあります。ユダヤ人あるいは秦氏の人たちは6世紀後半には、すでに東国に定着していました。――略―― 聖徳太子が6世紀後半から7世紀の初めに登場します。聖徳太子を助けた側近として、秦河勝という存在が知られています。

平安時代初期に成立した『上宮聖徳太子伝補闕記』によれば、“秦河勝は「物部守屋の追討戦(587年)に軍政人として従軍し、厩戸王子を守護して守屋の首を斬るなどの活躍を果たし、秦氏の軍事力を上宮家の私兵として献上した」人物です。――略―― 秦河勝は、姫塚のユダヤ人埴輪が示す人々と連続した勢力の中のひとりとして考えられます。

⇒上掲の一文のどこが、“秦河勝は、姫塚のユダヤ人埴輪が示す人々と連続した勢力の中のひとり”との結論にどのように結びつくと云われるのか?田中氏の思い込み以外の何物でもなく、およそ学者先生とも思われない検証抜きの結論ジャンプである。

P115

秦氏についてはこれまで、朝鮮系であるとか、あるいは秦始皇帝の末裔であるとか、常に中国あるいは朝鮮の出身であるということが主張されてきました。しかし、そうしたものとはまったく違う、もうひとつの巨大な勢力が日本にやってきていたという事実を、芝山古墳群の殿塚・姫塚は物語っているのです。

⇒P61では、秦氏は『新撰姓氏録』には「漢」の区分であると氏自身述べられているが、当該P115では朝鮮でも中国でもないという。また「漢」を西方(これもよくわからない。西域の人々とされているようだが)と呼び変えて解釈するなど変幻自在であり、信憑性はない。

第八章 関東にあった日本

⇒関東は当然ながら当時の倭国であるが、その一部であり、政権の中枢は畿内にあった。

古墳の数が畿内より関東が多い。そして畿内より関東に多い人物埴輪、多胡羊太夫の事績を持ち出して「日本国は関東にあった」としておられる。だから「関東にあった日本」であると。まさに意味不明で歯牙にもかからない。

P129

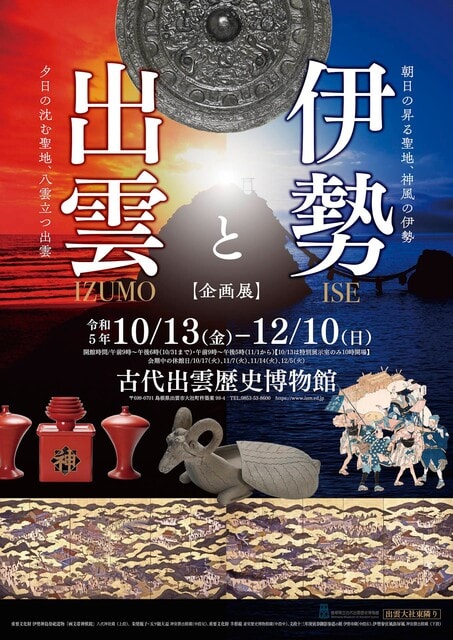

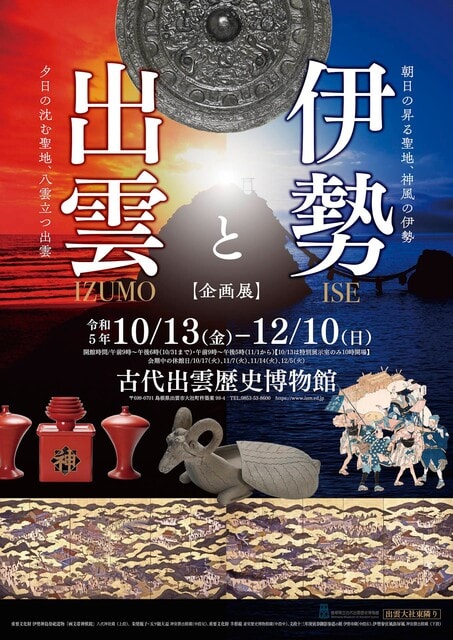

古墳時代に存在した主な勢力地域というものを見ていきましょう。大和朝のあった畿内の他に毛野(群馬県、栃木県)、尾張・美濃(愛知県、岐阜県)、吉備(岡山県および周辺)、出雲(鳥取県)、筑紫(福岡県)、日向(宮崎県)があげられます。

⇒出雲は島根県です。単なる記載ミスと思うが、一事が万事このいい加減さである。

P166

和同開珎となる銅を発見した多胡羊太夫。その名に中国の文献では異民族の意味に使われる「胡」という字を含む、日本にはいなかった動物の「羊」の字を含む。多胡羊太夫は、明らかにユダヤ系の人物です。中国ないし朝鮮系ではなく遊牧民系であるということは、先にも触れた通り名前からわかります。

⇒多胡碑によると「和銅四年に近隣三郡から三百を切り取り『羊』なる者に与え多胡郡とした」とある。この『羊』が羊太夫であるとは金石文には刻まれていない。この人物については、諸説百出しており田中氏が説く“ユダヤ系人物説”もその諸説の一つであろう。

日本には存在しない羊という漢字を名前に用いたのか? 和銅四年(711年)に羊は存在していた。羊の初出は『日本書紀』が記している。推古天皇の御代に百済から贈られたとある。“推古七年秋九月一日 百済が駱駝一匹、驢馬一匹、羊二匹、白雉一羽を奉った。”その証拠と云えば何だが、多胡碑建立の時代に羊を象った「羊形硯」が存在する。羊はいなかったのではなく、存在していた。但し高温多湿で繁殖していたかどうかは確かではない。ユダヤの民は遊牧民族系とあるが農耕民です。事実誤認もはなはなだしい。尚、多胡羊太夫は伝説が存在し、実在が疑われている人物です。

多胡碑 出典:Wikipedia

出典:IM internet museum

過日、『伊勢と出雲』展にて羊形硯をみた。想像でこの硯は造形できないであろう。羊は当時実在していた。

以上、田中英道氏の記述内容にことごとく反論した。何か大人げない感慨も無きにしも非ずだが、著名学者にしてはあまりにもお粗末であり記事にした。いわゆる渡来人埴輪は、ユダヤ人埴輪ではなかった。では誰をモチーフにしたのか、ズバリそれはソグド人であった。それについては、改めて記事をUp Dateする予定である。

参考文献

ユダヤ人埴輪の謎を解く 田中英道著

アジア民族建築見てある記 石野博信著

NHKスペシャル 文明の道③ 海と陸のシルクロード

はにわ人は語る 国立歴史民俗博物館編

ソグド商人の歴史 ベシエール

アルタイ山中にクルガンを訪ねて 和田晴吾

Y染色体 Wiki pedia 他

新撰姓氏録

<了>