バンコクへのトランジット待ちで、沖縄県立博物館を観に、次は第一牧志公設市場である。カラフルな魚が迎えてくれた。

豊富な海の幸である。豚さんも迎えてくれた。流石沖縄である。

豊富な海の幸である。豚さんも迎えてくれた。流石沖縄である。 次回からバンコクとチェンマイの話題を紹介したい。

次回からバンコクとチェンマイの話題を紹介したい。

バンコクへのトランジット待ちで、沖縄県立博物館を観に、次は第一牧志公設市場である。カラフルな魚が迎えてくれた。

豊富な海の幸である。豚さんも迎えてくれた。流石沖縄である。

豊富な海の幸である。豚さんも迎えてくれた。流石沖縄である。 次回からバンコクとチェンマイの話題を紹介したい。

次回からバンコクとチェンマイの話題を紹介したい。

執拗に沖縄に対する妬み・嫉みの類の話で恐縮である。日本政府は沖縄振興予算と称して毎年3000億円を投じている。沖縄県庁や那覇市庁舎は、巨大空母の様相で、威風堂々としている。鉄道こそないが、那覇市内は高架のモノレールが運行されている。

(今回の那覇市内観光で利用したゆいレール)

国際通りは観光客で埋め尽くされ、京都の観光地と同じような人混みである。ついつい我が田舎、松江や出雲と比較してみている自分に気が付く。まさに妬み・嫉み以外の何物でもないのだが・・・。県民所得云々が引き合いにだされるが、那覇市内をみていると、そのようなものを引き合いに出して、何をかいわんやの心境である。

今年の正月にも沖縄に来たので、バンコクへのトランジットとは云え、今年2度目の沖縄である。正月に来た時に、那覇空港の沖合を埋め立て第2滑走路の工事中と聞いた。今般のランディング直前に見たのは、進展してきた埋め立て工事である。グーグルアースを借用し掲げておく。

埋立て用の護岸は出来上がっている。辺野古の埋め立ては、知事を筆頭にこぞって反対。貴重なサンゴ礁が汚染される・・・環境破壊も甚だしい・・・と。ならば、那覇空港沖合の環境破壊はどうなのか?、メディアも当件は取り上げようともしない。まさにアンフェアな報道姿勢である。

福岡空港も滑走路は1本しかない、発着回数は那覇と比較しどうであろうか? しかし、福岡空港の滑走路増設のニュースには接していない。確かに米軍基地負担は、重荷とは考えるが、それにしても沖縄偏重の予算配分である。〇〇知事はゴネトクの最先端をいっていると思う・・・妬み・嫉みの話で失礼した。

<続き>

1月4日、孫が体調を崩し内科で点滴である。予てより沖縄県立博物館と県立埋蔵文化財センターへ行ってみたかったが、断念せざるをえない。2度目の沖縄では、龍譚沿いにあった県立博物館を見学したが、現在は新都心のほうに移転したようである。グーグルアースから埋文と県博の写真を流用し掲げておくが、何れも立派な建物である。

大航海時代の余波であろう。琉球王国は東南アジア諸国と大いに交易を行った。その交易の中に陶磁器も含まれる。

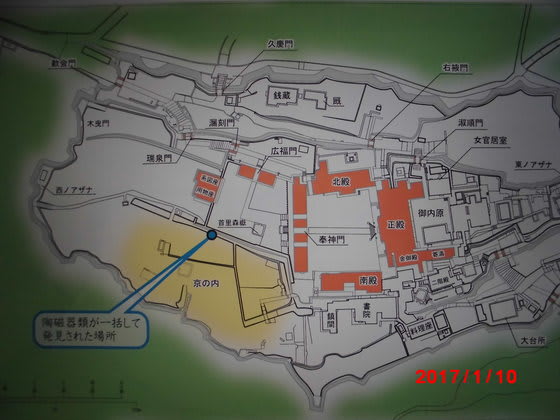

14世紀後半に中国・明朝に入貢した琉球は、朝貢に基く進貢交易を軸として、日本や朝鮮、さらに東南アジア諸国と交易を行うようになった。15世紀には東南アジアとの交易が盛んになり、この頃もたらされた東南アジア陶磁は、その種類が多様化する。タイ陶磁器は焼締め陶、褐色陶磁、青磁が、安南陶磁では青花や白磁などがあり、多くが首里城・京の内遺跡出土品にみられるという。

琉球は、中国で需要の高かった高級香辛料の胡椒、漢方薬や染料の材料であった蘇木を東南アジア諸国で仕入れ、中国や日本に輸出した。琉球が往来した東南アジア諸国は暹羅(アユタヤ王国)、安南など8か国であったが、暹羅への渡航が最もおおかった。下の帆船絵図は暹羅船が平戸に寄港したときのもので、平戸・松浦史料博物館で展示している絵図である。このような船が泊りに停泊していたことであろう。

京の内で出土するタイ陶磁で最も多いのが褐釉の四耳壺でシーサッチャナーライやシンブリーのメナムノーイ窯のみならず、スパンブリーのバン・バンプーン窯やブリラム産の焼物も出土したという。これらは何らかの物産を収めた容器、いわゆるコンテナーとして輸入されたものである。

安南青花とタイ陶磁の区別はできるが、中部タイの陶磁は素人で、上写真に写る四耳壺の産地同定ができない。

上は安南青磁碗片で蓮花文が刻まれている碗片も見ることができる。

これらは安南青花陶磁片で、何故か壺・甕類は含まれず、青花や白磁、青磁に限られている。

16世紀後半に入ると、琉球の南海交易は衰退に向かう。この時期に出土するタイ産陶磁器はメナムノーイ窯の褐釉陶磁、シーサッチャナーライの鉄絵陶、安南白磁、安南五彩、ミャンマー産の黒釉陶磁となり、以後交易陶磁は見られなくなる。

左はタイ産褐釉四耳壺(産地が素人には分からず、タイ産としておく)、右は沖縄産の四耳壺である。沖縄の陶工がアユタヤ王朝下のスパンブリーやシンブリーまで出かけたとは思えないが、形を真似ることはできる証左である。

今年(2017年)2月からピーチ・アビエーションが那覇・スワンナプーム間の運航を開始するという。もうこれで沖縄行はなかろうと思っていたが、沖縄経由タイがありそうだ。機会があれば県博と埋文を訪問したい。

<参考文献>

東南アジアと琉球 沖縄県立埋蔵文化財センター刊

蘇る・異国からの宝物 沖縄県立埋蔵文化財センター刊

タイの窯業史 向井亙 堺市博物館・タイの古陶磁所収

堺環濠都市遺跡から出土したタイ陶磁について 續伸一郎 堺市博物館・タイの古陶磁所収

<続く>

<続き>

順路に従えば南殿・番所、奥書院、黄金御殿と進むことになる。これらは何れも白木造りである。南殿は内部に朝廷に関する展示物があるが、写真撮影禁止で紹介できない。

次が正殿である。ここは撮影OKとのこと。

琉球国王の冠で珊瑚や貴石で装飾されている。何やら三國志の登場人物の頭上を見ているようだ。

17世紀、清朝から琉球国王に与えられた印璽で、漢字と満州文字が刻まれている。

北殿に展示されているジオラマで、これは正月参賀の様子を現わしたもの。

中国皇帝が琉球国王を任命するときの冊封儀礼のジオラマ。下のキャップションを参考にされたい。

帰路は順路に従うと、久慶門から場外に出ることになる。

城外を駐車場に向かう途中、写真(ボケているが)の紫式部をみた。こんなところで見られるとは・・・。

中華圏の権威の象徴は龍で、ここ首里城でも多くの龍を見ることができる。しかし琉球国王の龍は四爪の龍で、中国皇帝が用いる五爪の龍をはばかったものである。最近の中国は、その龍の爪を研ぎ始めたか?

<続く>

<続き>

三十数年前、初めて沖縄に来たときは守礼門しか遺構はなかったが、現在では整備が進み正殿のみならず、北殿や奥書院まで復元されている。パンフレットの順路に従って紹介したい。

レンタカーをB2駐車場に入れ、パンフレットに従って先ず守礼門である。風雨に晒され色落ちしているようだ。

歓会門とは首里城の城郭(じょうかく)内へ入る第一の正門で、「歓会(かんかい)」とは歓迎するという意味である。往時、首里城へは中国皇帝の使者「冊封使(さっぽうし)」が招かれたが、こうした人々を歓迎するという意味でこの名が付けられたという。

次は漏刻門。漏刻とは時を刻む水時計で、この門の階上に設置されていたので、この名がついた門である。この上の広場の日時計と合わせて時を知らせたと云う。

正殿に入るには下之御庭からアプローチすることになる。それには、写真の広福門を抜けることになる。

その広福門に入る前の広場からは、那覇市街を望むことができる。下の写真はその一コマ。

その広福門を抜けると、眼前の風景は次の写真のようになる。

正殿前の広場を御庭というが、そこに入るには写真の奉神門を潜ることになる。下の写真はその奉神門。

この奉神門を抜けると、いよいよ正殿前の御庭である。そこからは次回紹介したい。

<続く>