仏足石を訪ねて

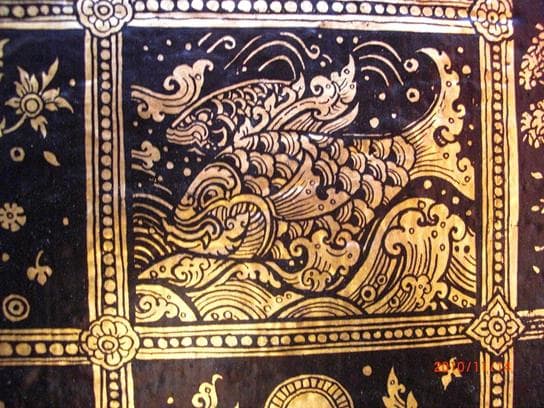

中国や東南アジアでは陶磁器や漆器、さらには各種の装飾文に魚文や双魚文を見ることができる。古来中国では魚の卵は多く多産であることから、家門繁栄の象徴とされてきた。魚文のルーツを探ってみると金石併用時代頃(紀元前2000年)からのものらしい。

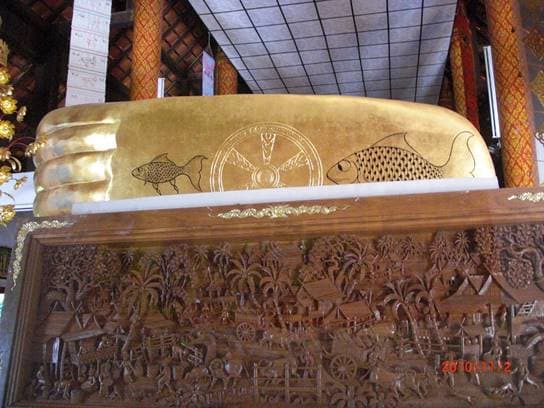

インドでは星占術に転用され、十二宮の双魚宮に該当している。つまり釈迦入滅後の信仰のよりどころとしての仏足石に、魚や双魚として刻まれる所謂双魚相としての概念は土俗信仰として定着していた。・・・このことが仏足石をはじめ数々の造形物等の装飾文様として採用された所以と考えられる。

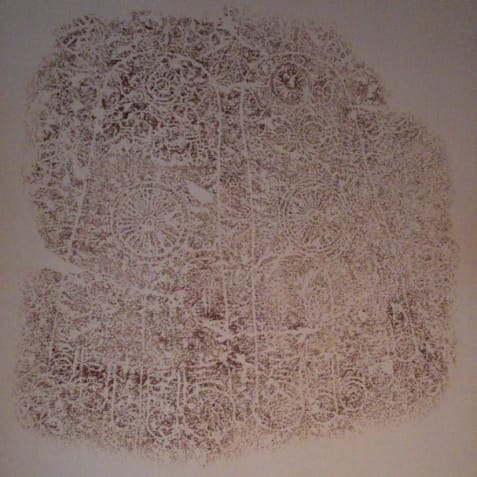

過日、日本最古の仏足石を見に奈良・薬師寺に行ってみた。これらの写真は薬師寺が発行しているパンフレットから転載したものである。写真の仏足石を見ても、その拓本を見ても中央の法輪はなんとなく見えるが、魚文は親指の根元にあるものの認識しづらい。

現物は大講堂の後堂に安置されているが、現物をみても明瞭に認識しづらいのは、前述の通りである。その仏足石は石と云うより、岩の表面を刻んだもので、その色は黄土色で彫は浅く、長い年月による磨滅もあろうかと思われた。

この仏足石の由来は以下のようであると云う。唐の王玄策がインド・鹿野苑にある仏足石を長安の普光寺に写し伝えたものを、遣唐使として渡唐した黄文本実(きぶみのほんじつ)が唐で写し請来した仏足跡を、天武天皇の孫である文室真人智努(ぶんやのまひとちぬ)が夫人の追善のために、753年(天平勝宝5年)につくらせたものと伝えられている。

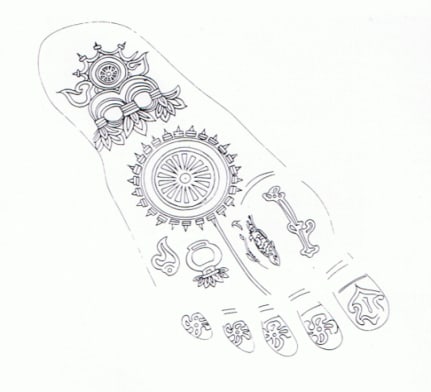

日本最古である薬師寺の仏足石について、実見した様子を交えて記述してきたが、これとは別に金堂に安置されている、薬師寺の本尊である薬師如来座像は、左脚を上にした結跏趺座であるが、その足裏に仏足文が彫金されている。それはパンフレットに写真入りで掲載されているが、実像は台座の上に載り、足裏を見ることは角度的に無理であった。

その写真によると法輪のほか、指に卍花を刻むなど、吉祥文が表されている。これらは仏の三十二相に基づく表現である。第2趾(足の人差し指)の根元に魚文が刻まれており、それは明瞭に見ることができる。上述の如く当日実見できないのが残念で、鏡でもついておればとも思うが、それは無理な相談であろう。

京・東山・智積院にも仏足石がある。過去何度か見ているが、古来の装飾文様である魚文や双魚文の意識で見ていなかったため、どのような文様であったのか記憶がなく、今回改めて確認した。本堂に向かう参道の左側にそれはある。仏足石の横にある奉納の由来碑文によると、ブッダガヤにあるものに倣ったと刻文されているが、ブッダガヤの現物を知らないので論評のしようがない。

左右共に、第3趾の根元に双魚文が刻まれ、彫が深いので明瞭である。昭和五十三年六月十四日の建立と碑文に記されているので、新しい仏足石である。

五条通りを下った塩竃町の上徳寺にも仏足石があるとのことで、そこに向かった。仏足石は雨に濡れ、文様が明瞭に見えない。ここは智積院とは違い、文様部分が浮彫になっていた。

この寺院は1603年(慶長8年)に建立され、この仏足石は平成十年十一月建立された新しいもので、魚文は双魚ではなく、単魚文である。

インターネットで仏足石について、種々検索していると日本には約120の仏足石が存在するとのこと。山口県では防府の周防国分寺と山口の瑠璃光寺にあるとのことであった。

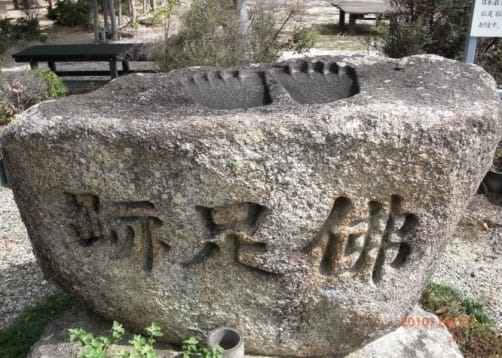

国分寺は、天平13年(741)聖武天皇の勅願(詔)によって諸国に68ケ寺建立された官立の寺院である。現在の伽藍は、奈良時代の創建時の位置に立っており、仁王門・金堂・聖天堂・二の門などが現存しているが、国分寺の中で最も古い金堂は、二層入母屋造りになっており、1779(安永8)年に、毛利重就によって再建されたものであり、国の重要文化財に指定されている。

その金堂に向かって右側に写真の仏足石はあった。それには文様はなく古様をしめしているが、建立(奉納)の縁起の記載はなく、比較的新しいものかと思われる。

下は山口・瑠璃光寺の仏足石で本堂に向かい右側に鎮座している。瑠璃光寺と云えば大内義隆を思い出すが、それは今回の主題ではないので置いておく。

曹洞禅の寺院で本山は永平寺とある。今回までに2度来たが、全く気付かなかった。ここの仏足石も近年の建立と思われ新しい印象である。そこには多くの賽銭が置いてあったが、多くは法輪の上であり、双魚文を見ることはできた。それは浮彫の陽刻となっている。この仏足石の文様とその配置により、日本では大きく4つに分類されているそうである、この仏足石がそれらのどれに相当するのか調べていないが、京都の寺院でみかけるタイプと似ている印象をもった。

比較的新しいと思われる仏足石に賽銭。宗教に無関心の日本人とは云うものの、捨てたものでもないか。