<続き>

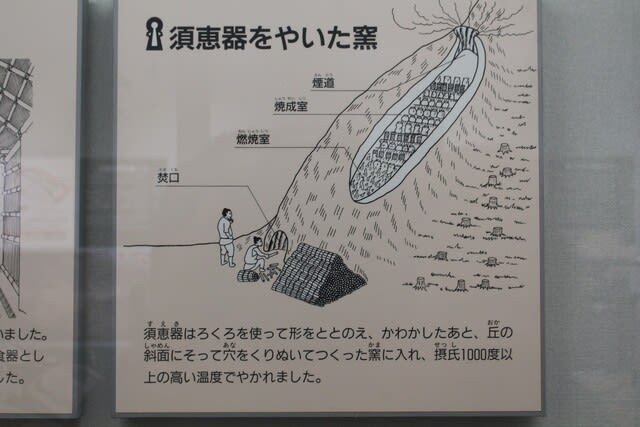

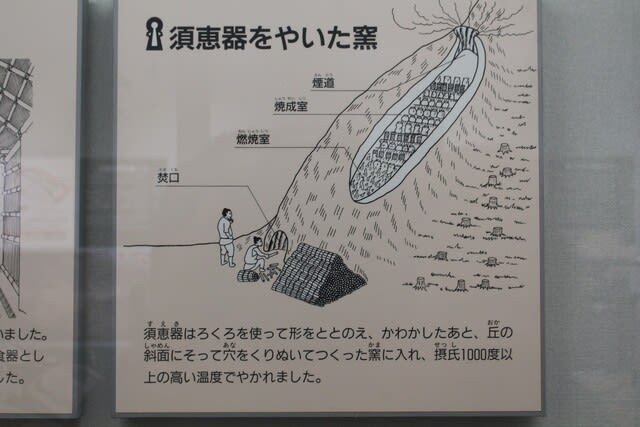

今回は須恵器と土師器を紹介して、当該シリーズを終了する。

須恵器 器台 中郷古墳 5世紀後半

以降紹介するのは、土師器で弥生時代以降連綿と続いた焼成技法で作られたものである。

<了>

<続き>

今回は須恵器と土師器を紹介して、当該シリーズを終了する。

須恵器 器台 中郷古墳 5世紀後半

以降紹介するのは、土師器で弥生時代以降連綿と続いた焼成技法で作られたものである。

<了>

<続き>

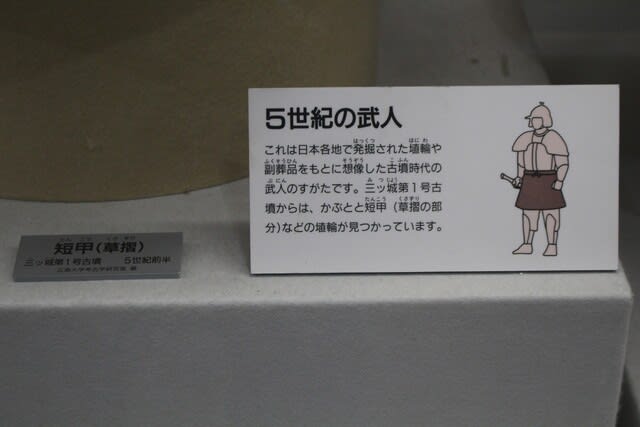

今回は、三ツ城古墳出土の埴輪を紹介する。

短甲(よろい)の埴輪の出土は、どこにでもあるわけでなく、出土する古墳は少ない。三ツ城古墳の被葬者は武力に秀でていたことが想定される。

蓋形(きぬがさがた)埴輪も、どの古墳からも出土するというものではない。やはり有力者の墳墓と想定される。古墳時代に東広島に、どのような氏族の有力者が存在したであろうか。

<続く>

<続き>

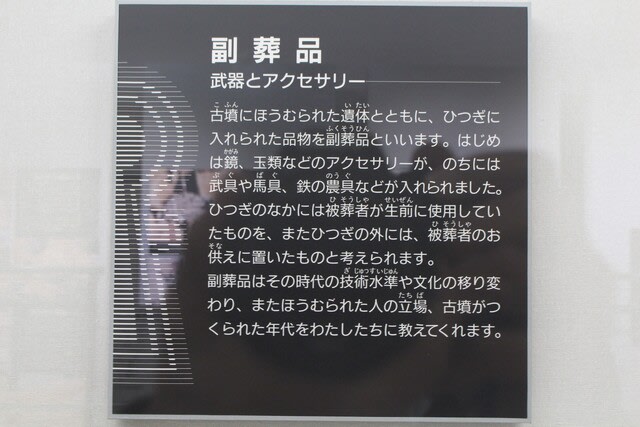

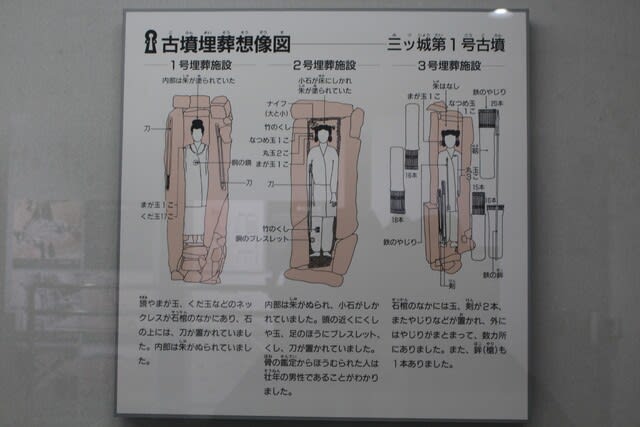

今回は、三ツ城古墳及び東広島市内の古墳から出土した、死者への副葬品を紹介する。

ミニチュア土器は祭祀儀礼に用いられたとの説が定説化している。

パネルに記載されているように4世紀代の副葬品は、青銅鏡や勾玉などの玉類などの装飾品が多かったが、5世紀に入ると鉄剣や武具・馬具類が出現し、6世紀になると武器・武具・馬具一色となる。明らかに被葬者の出自が4世紀代と異なることになる。それは騎馬民族の影響と考えてよさそうだ。

<続く>

今回から数回に渡り、三ツ城古墳と周辺の遺跡から出土した遺物を展示している、東広島市立中央図書館内のガイダンスコーナーを紹介する。今回は、三ツ城古墳の築墳の様子を示したジオラマ展示から紹介する。

(東広島市立中央図書館・古墳ガイダンスコーナーは入って右側)

墳頂には石棺が据えられている。3段の築墳で2段目3段目は貼石である。

土木工学についてはド素人で良く分からないが、前方部と後円部のくびれ部に坂道をつくり、重量物はソリに載せ丸太を敷いて転がしている。前方部と後円部の斜面には、貼石の高さを同じにするためのガイドを立てかけている。それにしても測量は、どのように行ったのか?

各段の上部には円筒埴輪と朝顔形埴輪が並べられている。坂道は古墳完成後削り取られた。そして出来たのが下の古墳である。

<続く>